Ich gebe es zu: Schlösser sind nicht mein Ding. Wenn ich sie besichtige und all den Prunk und die Schätze sehe, kommt mir immer Bert Brechts „Gedicht vom lesenden Arbeiter“ in den Sinn:

„Wer baute das siebentorige Theben? ….

Und das mehrmals zerstörte Babylon –

Wer baute es so viele Male auf?“

Dann denke ich an die Untertanen, die den Luxus der meist adeligen SchlossbewohnerInnen finanzierten – und selbst allzuoft unter erbärmlichen Bedingungen lebten und arbeiteten.

Meine Vorbehalte gegen Schlössen und ihre Besitzer sitzen also tief. Vielleicht war ich deshalb bislang noch nie im Schloss Herrenhausen, obwohl es direkt neben den Herrenhäuser Gärten liegt, die ich gern und oft besuche. Das ist natürlich inkonsequent, denn die Gärten waren Teil des Schlosses und fürs gewöhnliche Volk ebenso tabu wie das Schloss mit all seinem Luxus. Kurfürstin Sophie ließ den Schloßgarten mit Hilfe des Gartendirektors Martin Charbonnier seit den 1680er Jahren aufwendig auf- und umgestalten. „Sie allein?“ würde Bert Brecht wohl an dieser Stelle fragen.

Ihr Sohn Kurfürst Georg Ludwig, inzwischen zum König George I. von England aufgestiegen, investierte 220.000 Reichstaler in den Bau der Großen Fontäne – das entsprach etwa den Baukosten für die Dresdner Frauenkirche! (230.000 Taler; https://www.hannover.de/Kultur-Freizeit/Freizeit-Sport/Echt-hannöversch/Zehn-Dinge/Zehn-Jubiläen-2020-in-Hannover/300-Jahre-Große-Fontäne-im-Großen-Garten). Ein Abwasserkanal, ein Stauwehr, mehrere Wasserräder und eine dampfbetriebene Pumpenanlage wurden gebaut, um genügend Wasser in die Schlossgärten zu transportieren und die Große Fontäne sprudeln zu lassen. Hätte George dieses Geld in die städtische Wasserversorgung gesteckt, hätten die HannoveranerInnen wohl nicht bis weit ins 19. Jahrhundert hinein ihr Wasser aus Brunnen und Flüssen schöpfen und nach Hause tragen müssen.

Doch nach meinem Besuch im Museum August Kestner wollte ich auch dem Museum Schloss Herrenhausen eine Chance geben. Um es vorweg zu nehmen: Es hat sie nicht wirklich genutzt.

Das Schloss wurde im 17. Jahrhundert von den Fürsten von Hannover gebaut und im 19. Jahrhundert von Hofbauverwalter Georg Friedrich Ludwig Laves im klassizistischen Stil umgestaltet. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Hauptgebäude des Schlosses zerstört – und erst ab 2010 wieder rekonstruiert. Hinter der klassizistischen Fassade entstand, von der Volkswagen-Stiftung mit 25 Millionen Euro mitfinanziert, ein modernes Tagungszentrum mit Vortragssaal und kammermusiktauglichem Festsaal. In den Schlossflügeln und einem unterirdischen Verbindungsgang befindet sich das Museum Schloss Herrenhausen (https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Herrenhausen).

In zwei Abteilungen stehen das Schloss, seine Bewohner und andere wichtige Persönlichkeiten der Zeit im Mittelpunkt. Doch die Bilder und Objekte aus der Welt des haben mich zugegebenerweise nur wenig beeindruckt. Besser gefallen hat mir die Sonderausstellung „Natur ist Kultur. Landschaften und Gärten“ im Westflügel des Museums. Das Nebeneinander von idyllischen Landschaftsbildern unter anderem von Paul, Edmund und Friedrich Koken, Theodor Hertz und Adolf Wissel und Fotos von Autobahnkreuzen, Industrieanlagen und moderner Landwirtschaft macht deutlich, wie der Mensch die Natur, die Landschaft und letztlich auch das Klima verändert.

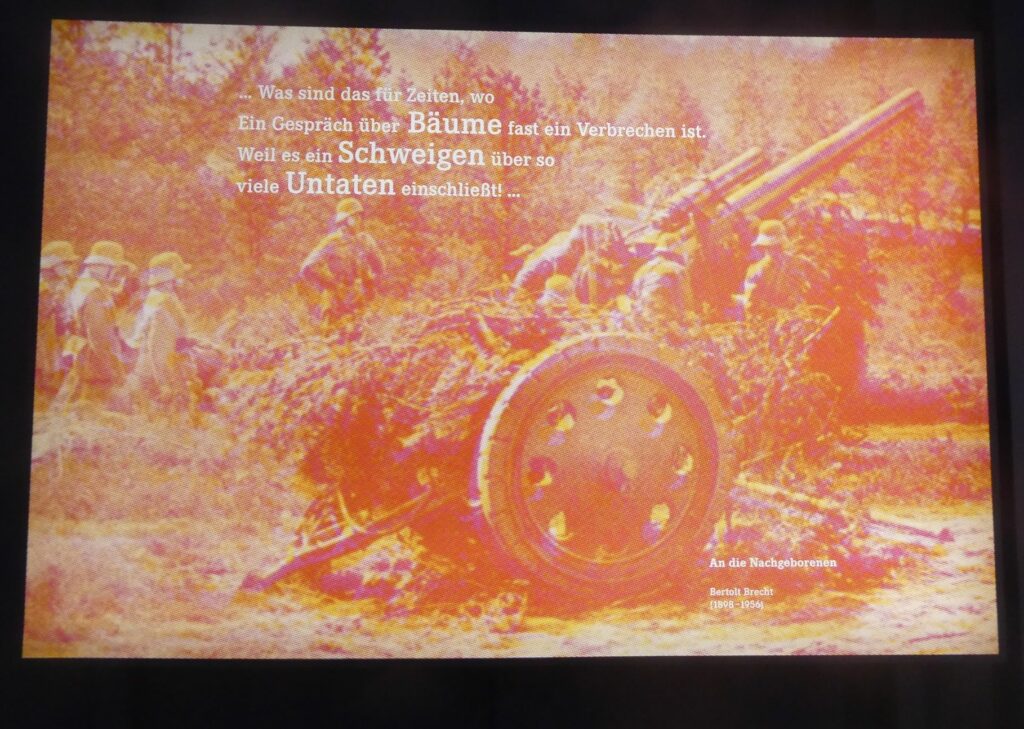

Zum Nachdenken und Nachlesen regen auch die Auszüge aus (Natur)Gedichten an, die auf großformatigen Fotos zu lesen sind. Auch ein paar Zeilen aus einem Gedicht von Bert Brecht haben es in die Ausstellung geschafft:

„Was sind das für Zeiten, wo

Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist.

Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt!“

Bert Brecht hat „An die Nachgeborenen“ in den 1930er-Jahren, vor dem Zweiten Weltkrieg, geschrieben. Die Zeilen passen gut in unsere Zeit, in der wieder Krieg herrscht, nicht nur irgendwo weit weg, in Afrika, in Syrien oder im Nahen Osten, sondern auch in Europa.

Wer die beiden Gedichte von Bert Brecht nachlesen möchte, findet sie unter