Auch in diesem Januar wieder, wie in den drei zurückliegenden Jahren, eine Liste der Bücher, die ich im vergangenen Jahr gelesen habe. Wie in den vergangenen Jahren waren es 60 – etwa drei Viertel der Bücher wurden von Frauen geschrieben.

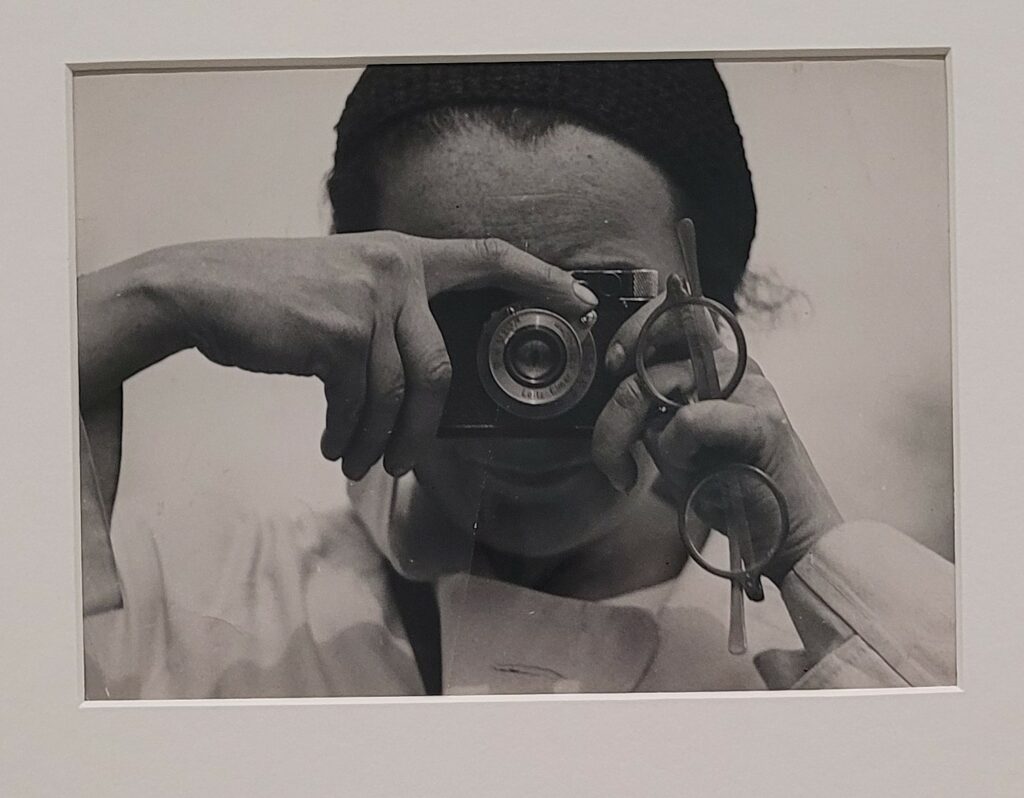

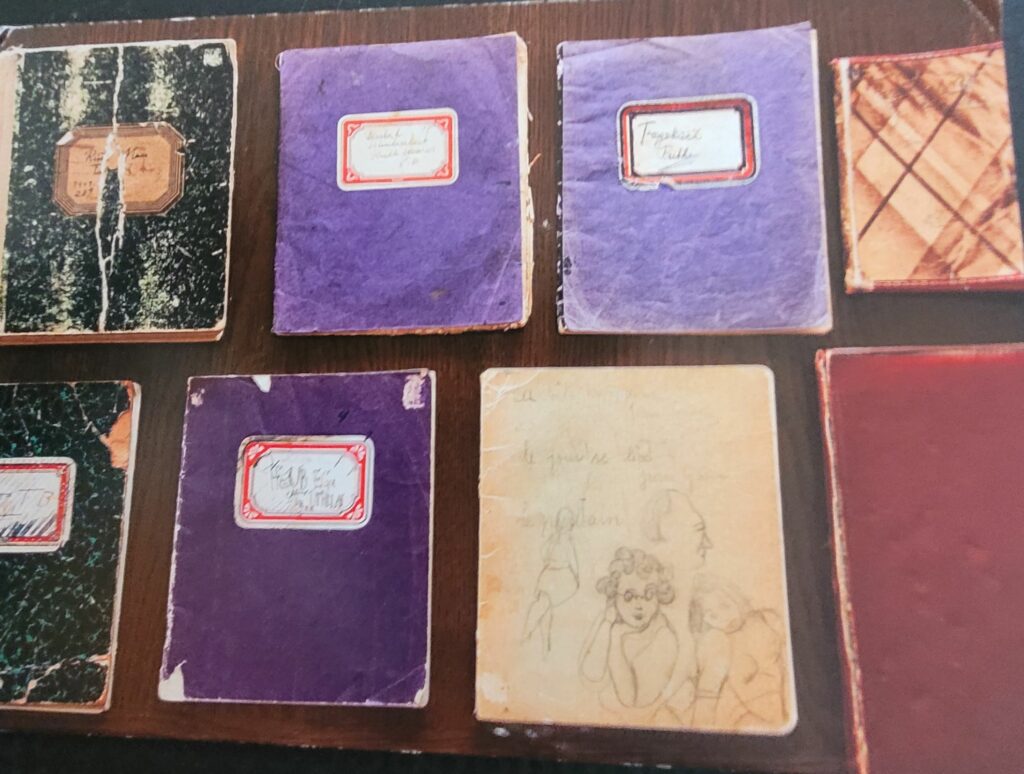

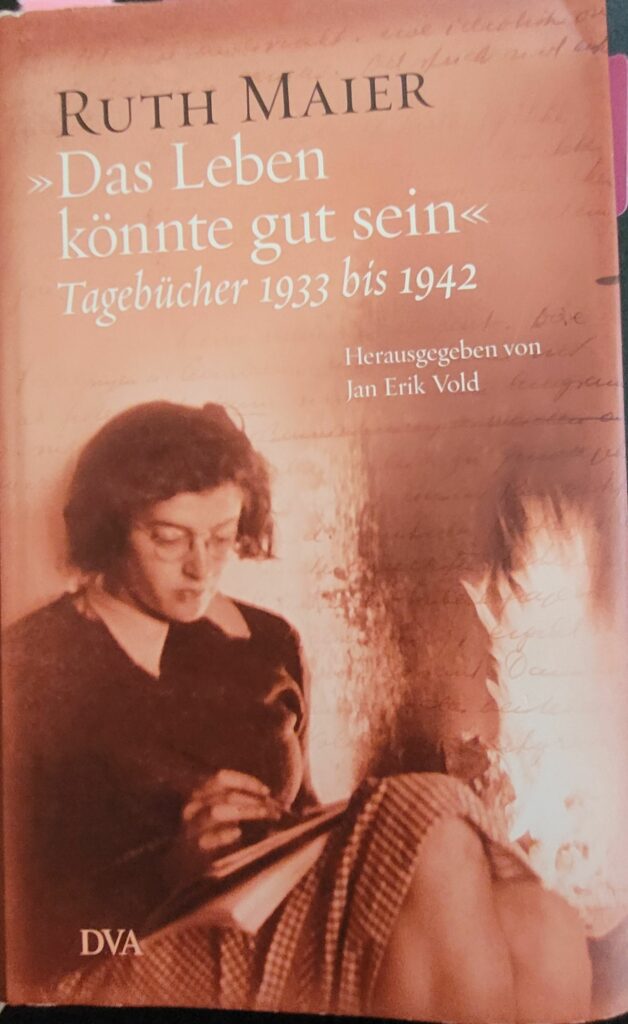

Vollständig ist die Liste wahrscheinlich nicht. Als ich sie nämlich durchgesehen habe, um diesen Beitrag zu schreiben, fehlte ausgerechnet das Buch, das mich am meisten berührt hat: die Tagebücher von Ruth Maier, die in Deutschland unter dem Titel „Das Leben könnte gut sein“* veröffentlicht wurden . Ich habe das Buch bei meinem Besuch im Zentrum für Holocaust- und Minderheitenstudien in Oslo entdeckt und es mir sofort nach meiner Rückkehr aus Norwegen gekauft – antiquarisch, weil es im Buchhandel leider vergriffen ist.

Ruth Maier, im November 1920 in Wien geboren, führte fast zehn Jahre lang – von 1933 bis 1942 – Tagebuch. Nach der Besetzung Österreichs durch die Nationalsozialisten floh sie 1939 allein nach Norwegen. Doch als die deutsche Wehrmacht im Sommer 1940 Norwegen besetzte, war sie auch dort nicht mehr sicher. Im November 1942 wurde Ruth Maier kurz nach ihrem 22. Geburtstag in Oslo verhaftet, mit 531 jüdischen Frauen, Männern und Kindern nach Auschwitz deportiert und ermordet. Nur neun der Deportierten überlebten das Vernichtungslager.

Auch Margot Friedländers Bruder und ihre Mutter wurden nach Auschwitz verschleppt und ermordet. Die damals 21-Jährige tauchte unter, lebte über ein Jahr im Untergrund und entkam mehrmals nur knapp der Gestapo. 1944 wurde sie verhaftet und nach Theresienstadt deportiert wurde. Margot Friedländer überlebte als einzige ihrer Familie den Holocaust und emigrierte mit ihrem Mann in die USA. 2010 kehrte sie nach Berlin zurück, engagierte sich als Zeitzeugin gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus, bis sie im vergangenen Jahr starb. Mit der Schriftstellerin Malin Schwerdtfeger hat sie ihre Geschichte aufgeschrieben. Ihren Titel verdanken die Erinnerungen einer Botschaft, die Margot Friedländers Mutter ihrer Tochter hinterließ, bevor sie deportiert wurde: „Versuche, dein Leben zu machen“.

Margot Friedländer kannte ich natürlich, aber ich hatte noch kein Buch von ihr gelesen – ebenso wie von 22 weiteren AutorInnen auf meiner Liste. Bei einigen wird das erste Buch wohl auch das letzte auf meiner Leseliste sein. Von anderen habe ich gleich mehrere Bücher gelesen. Eine echte Entdeckung ist für mich die Norwegerin Vigdis Hjorth. Und das zweite Buch ihrer Landsfrau Kristin Valla hat mich animiert, das erste noch einmal zu lesen. Gut gefallen hat mir auch der erste Roman von Elisabeth Drimalla, die ich vom gemeinsamen Schreiben kenne. Jetzt bin ich gespannt auf ihren zweiten.

Lesepläne für 2026

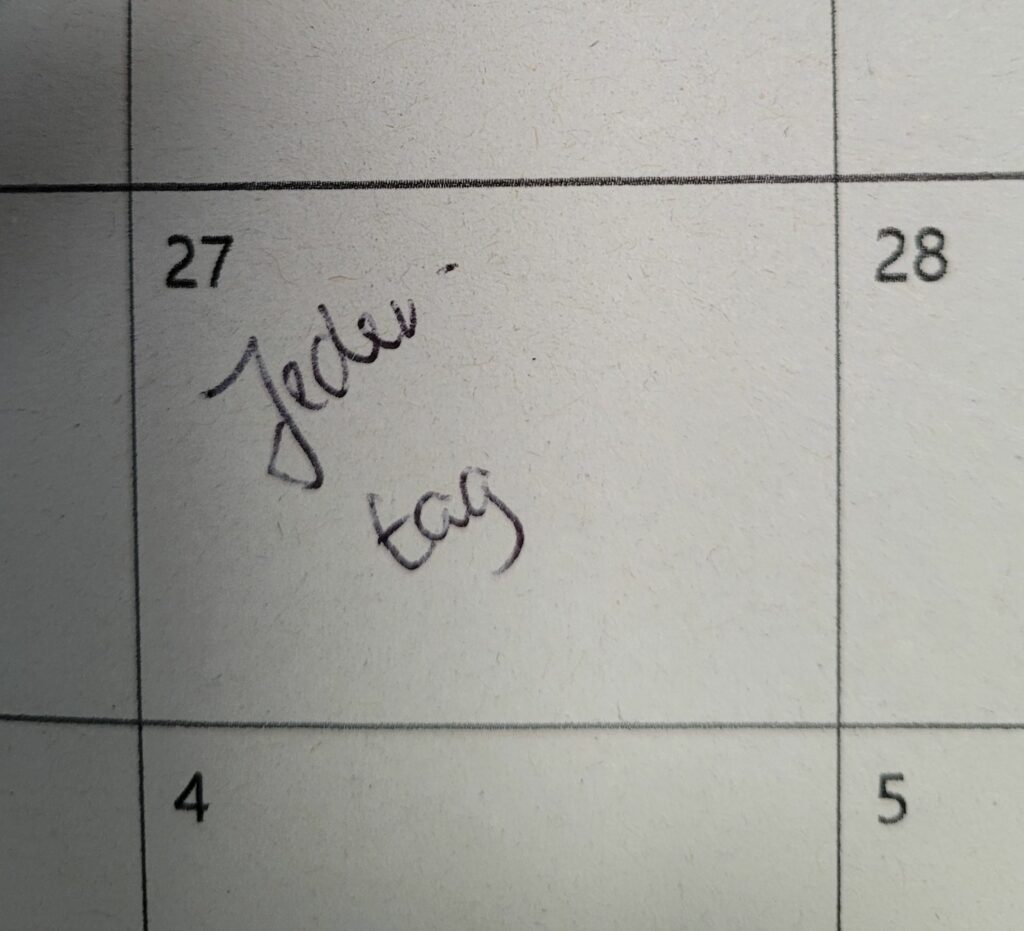

Im neuen Jahr möchte ich nicht nur (mindestens) ebenso viele Bücher lesen wie in den vergangenen, sondern täglich auch ein Gedicht. Damit mir das gelingt, liegt jetzt das Buch „Mit Gedichten durchs Jahr“ neben meinem Bett. Der lyrische Kalender enthält 365 Gedichte – für jeden Tag des Jahres eins. Jeden Montag verhilft mir der Blogbeitrag von Christiane zu einem poetischen Start in die Woche – oft passend zur Jahreszeit oder zu aktuellen Anlässen. Und freitag flattert mir ebenfalls per Mail mit dem Lyrik Newsletter des Suhrkamp Verlags das Gedicht der Woche ins Haus.

An der „Dead Authors Challenge“, von der ich durch den Blog Kristinas Lebenswelt erfahren habe, werde ich wohl nicht teilnehmen. Denn ich schaffe es wahrscheinlich nicht, in diesem Jahr über die Bücher von (mindestens) zwölf verstorbenen AutorInnen zu bloggen. Aber die Idee gefällt mir: Spontan sind mir aus meinem Stapel ungelesener Bücher (SUB) Werke von Hannah Arendt, Margot Friedländer, Max Frisch, Mascha Kaléko, Marie Luise Kaschnitz und Christa Wolf eingefallen, die ich endlich (wieder) lesen s/wollte. Drei auf meinem E-Book-Reader, drei ganz klassisch als Bücher.

Eine besondere Leseherausforderung ist – nicht nur wegen der Länge von 1168 Seiten – sicher Hannah Arendts „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft: Antisemitismus, Imperialismus, Totalitarismus“. Das Buch erschien erstmals 1951 auf Englisch, auf Deutsch dann 1955. Aber die Frage, wie eine Gesellschaft ins Totalitäre abdriftet, ist leider derzeit so aktuell wie lange nicht mehr.

Unbedingt lesen möchte ich auch den 1938 in Italien erschienen Debütroman von Alba de Céspedes, der erst jetzt ins Deutsche übersetzt wurde. „Was vor uns liegt“ wurde damals von den faschistischen Behörden unter Mussolini verboten.

Ich bin gespannt, ob sich diese Bücher im nächsten Januar auf meiner Leseliste wiederfinden.

Liste der 2025 gelesenen Bücher

wie immer ungeordnet und wahrscheinlich unvollständig

- Elisabeth Drimalla: Einsamkeit ist kein Symptom

- Sigrid Nunez: Was fehlt dir

- Henning Scherf: Altersreise

- Joachim Meyerhöfer: Hamster im hinteren Stromgebiet

- Joachim Meyerhöfer: Man kann auch in die Höhe fallen

- Joan Didion: Was ich meine

- Leila Slimani: Der Duft der Blumen bei Nacht

- Paul Auster: Winterjournal

- Caroline Peters: Ein anderes Leben

- Mely Kyriak: Frausein

- Annegret Langenhorst: Was bleibt vom Tag. Frauentagebücher erzählen

- Margot Friedländer, Malin Schwerdtfeger: Versuche dein Leben zu machen

- Claire Keegan: Reichlich spät

- Daniel Glattauer: In einem Zug

- Chloe Benjamin: Die Unsterblichen

- Kristin Valla: Ein Raum zum Schreiben

- Lucy Fricke: Das Fest

- Vigdis Hjorth: Die Wahrheiten meiner Mutter

- Kristin Valla: Das Haus über dem Fjord

- Peter Handke: Ein Jahr aus der Nacht gesprochen

- Hans Josef Ortheil; Rom, Villa Massimo

- Hans Josef Ortheil: Die weißen Inseln der Zeit

- Vigdis Hjorth: Ein falsches Wort

- Kristine Bilkau: Halbinsel

- Dora Heldt: Starker Wind bei …

- Yvonne Kraus Erfolgs Mindset für Autorinnen

- Daniela Krien: Mein drittes Leben

- Ruth Maier: Das Leben könnte gut sein. Tagebücher

- Rachel Carson: Magie des Staunens

- Eva Lohmann: Wie du mich ansiehst

- Haruki Murakami: Von Beruf Schriftsteller

- Isabel Bogdan: Wohnverwandtschaften

- Tim Conrads: Leichtes Gepäck. Ein Roman vom Jakobsweg

- Amelie Nothomb: Buch der Schwestern

- Ursula Ott : Gezwisterliebe

- Laura Pfaffenbach u.a.: Frauen unterwegs, 10 bewegende Geschichten über Mut, Abenteuer und Glück des Wanderns.

- Erling Kagge: Gehen – weiter – gehen. Eine Anleitung

- Kristin Steinsdottir: Eigene Wege

- Monika Peetz: Flaschenpost aus der Vergangenheit

- Vigdis Hjorth: Wiederholung

- Tägliche Routinen für Autoren: Erstaunliche Routinen, um ein Schreibritual zu etablieren

- Sigrid Nunez: Eine Feder auf der Akte Gottes

- Sarah Lorenz: Mit dir möchte ich im Himmel Kaffee trinken

- Alois Prinz; Hannah Arendt

- Mina Bäuerlein; Die Rückwärtspilgerin

- Doris Dörrie: Wohnen

- Annie Ernaux: Die Besessenheit

- Anne Enright: Vogelkind

- Renate Ahrens: Alles was folgte

- Stephan Schäfer: 25 Sommer

- Ruth Shaw: Drei Buchläden am Ende der Welt

- Melanie Pignitter: Wiedersehen mit mir selbst zwischen Pizza und Aperol: Ein Roadtrip zu Selbstliebe und Heilung.

- Stephan Schäfer: Gerade jetzt ist alles gut

- Elena Ferrante: Tage des Verlassenwerdens

- Bettina Flittner: Meine Mutter

- Virginia Evans: Die Briefeschreiberin

- Clara Loesl: Wehe du gibst auf

- Helga Schubert: Der heutige Tag

- Marjaleena Lembcke: Wir bleiben nicht lange

- Flachmann, Susanne: Solo VanLife: Mut zum Alleinreisen mit dem Wohnmobil

Welche Bücher haben Sie im vergangenen Jahr gelesen?

Und welche haben Ihnen besonders gut gefallen? Ich freue mich über Leselisten und Buchtipps, von lebenden und toten AutorInnen, gerne auch als Kommentar.

*Dieser Beitrag enthält unbezahlte Werbung