Ist es schon wieder so weit? Der von Judith Peters initiierte #Jahresrückblog war eine gute Gelegenheit, über das nachzudenken, was 2025 geschehen ist, mit Vergangenem abzuschließen und Ziele für das neue Jahr zu formulieren.

Wenn ich dem Jahr 2025 ein Motto geben sollte, wäre es der Satz von Blaise Pascal: „Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähle ihm von deinen Plänen.“ Denn mit den Planungen hat es im vergangenen Jahr wirklich nicht besonders gut geklappt. Da war nicht nur mein Unfall im Mai, der unsere Pläne durchkreuzt hat. Auch vorher oder nachdem mein Fuß wieder verheilt war ist vieles nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber andererseits hält es geistig fit und flexibel, wenn frau sich immer wieder auf neue Situationen einstellen und sie bewältigen muss. Das ist mir 2025 recht gut gelungen.

Meine Themen und Highlights in 2025

Gesundheit

Ja, ich gebe zu, ich bin verwöhnt: Wer ohne ernsthafte Erkrankung und ohne gravierende Verletzungen 68 Jahre alt geworden ist, hat wirklich keinen Grund zu klagen. Aber natürlich habe ich mir den Wanderurlaub mit meiner Tochter in Norwegen anders vorgestellt. Und eine mehrfache Sprunggelenksfraktur hätte es auch nicht sein müssen. Aber Shit happens bekanntlich.

Ich wurde noch in Norwegen zweimal operiert – und hatte Glück im Unglück: Ich bin in einem Wander- und Skigebiet gestürzt. Deshalb haben die Ärztinnen und PflegerInnen im Krankenhaus Volda viel Erfahrungen mit solchen Verletzungen und sie haben ihre Sache sehr gut gemacht. Von meinem Bett im Krankenhaus konnte ich die Berge und den Fjord sehen; der ADAC organisierte meinen Transport von Norwegen nach Hause. Ein halbes Jahr nach dem Unfall sind die Narben kaum mehr zu sehen und ich kann wieder fast beschwerdefrei gehen. Andere Bekannte mit der gleichen Verletzung hatten viel größere Probleme – einige mussten weitere Operationen über sich ergehen lassen und leiden noch unter den Spätfolgen. Dafür, dass mir das erspart geblieben ist, bin ich sehr dankbar.

Schreiben

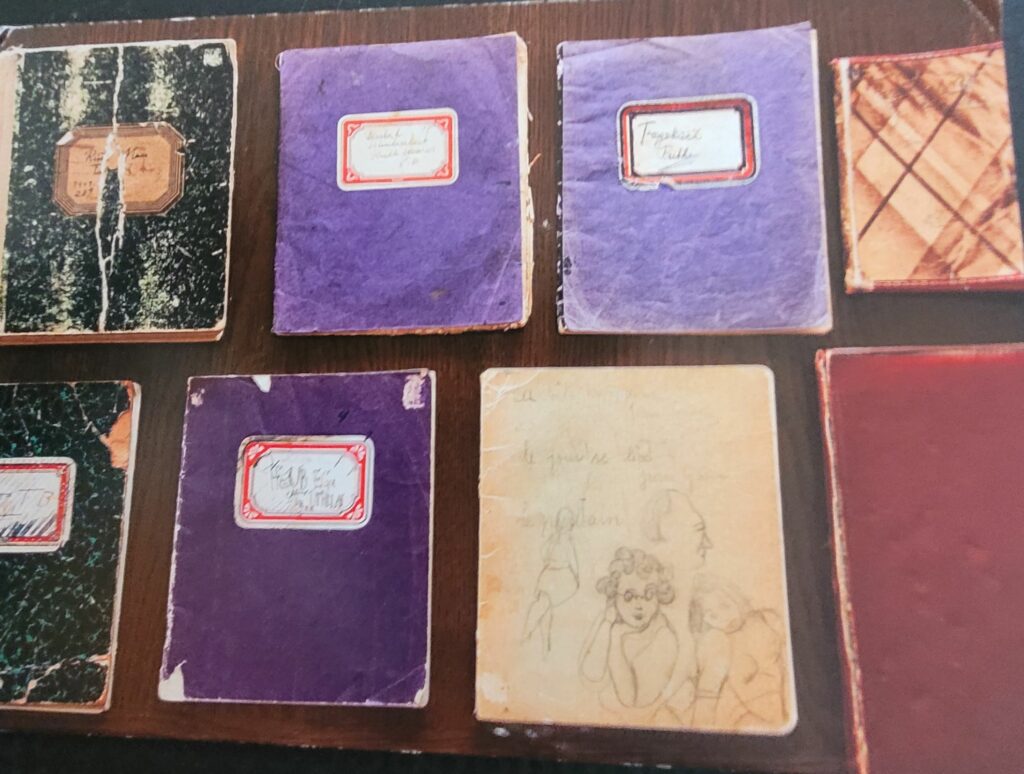

Ich habe fast vierzig Jahre lang mein Geld mit dem Schreiben und Redigieren von Texten verdient – Schreiben spielt in meinem Leben immer noch eine wichtige Rolle. Aber als Rentnerin will ich mich meinen eigenen Schreibprojekten widmen – wann, wenn nicht jetzt. Doch ohne Termindruck von außen fiel es mir schwer, regelmäßig daran zu arbeiten, mein Ziel, den vor Jahren angefangenen Roman zu beenden, rückte in weite Ferne.

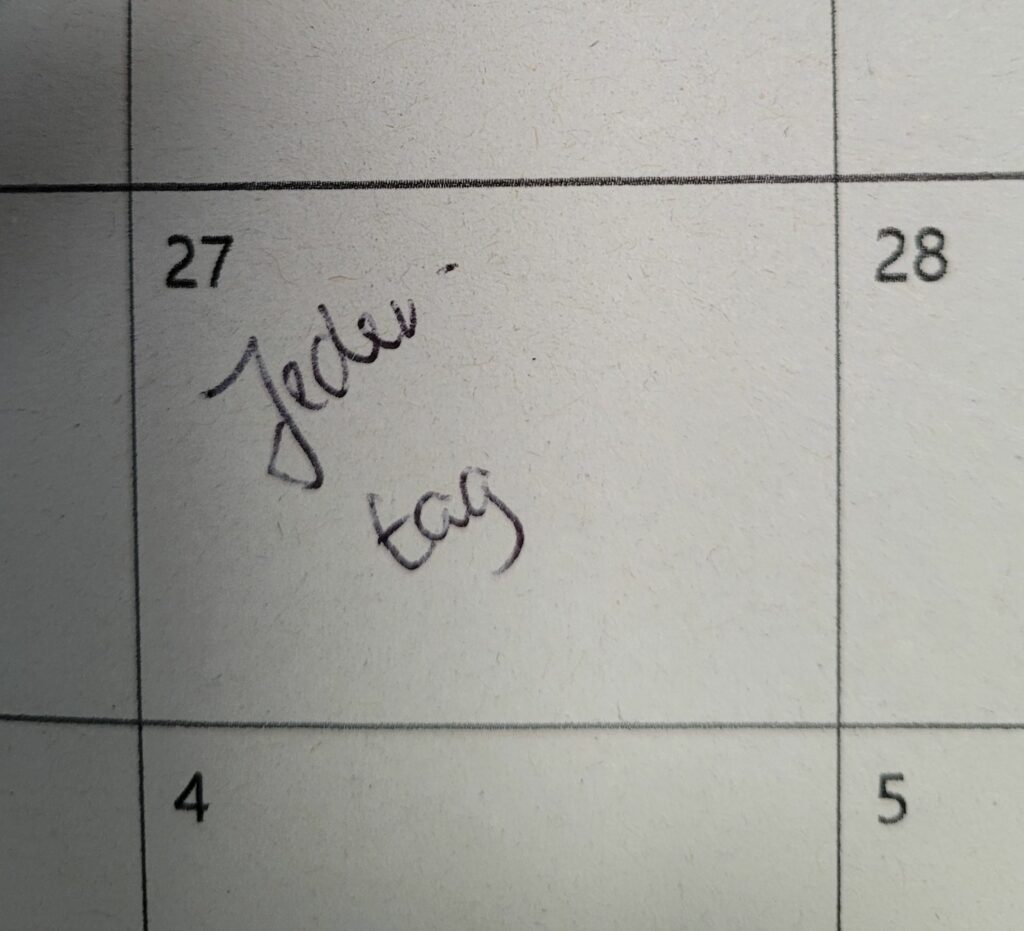

Die Schreibchallenge von Astrid Engel im August hat mir geholfen, meinen eigenen Schreibrhythmus zu finden – an ihr teilzunehmen, war definitiv eine sehr gute Entscheidung.

Die Aufgabe war leicht zu bewältigen: einen Monat lang jeden Tag einen Text schreiben, ganz egal welchen. Ohne Druck, ohne festen Plan. Als der August zu Ende war, habe ich einfach weitergemacht. Und so wurde Schreiben für mich wieder zur täglichen Gewohnheit – und mit der Übung kam auch der Spaß am Schreiben zurück.

Eigentlich mag ich Anglizismen nicht, doch hier ist der Ausdruck Gamechanger angebracht. Auch die Cowriting-Angebote der Textmanufaktur und von Denise Fritsch haben mein Schreiben und oder besser gesagt meine Schreibgewohnheitenben stark verändert.

Ich habe als freie Journalistin und Autorin (fast) immer alleine im Homeoffice gearbeitet – und das war gut so. Mein eigenes Schreibzimmer möchte ich auf keinen Fall missen. Aber vor einigen Jahren habe ich bei einem Schreibwochenende in Wien entdeckt, wie inspirierend und motivierend es ist, gemeinsam mit anderen zu schreiben. Ich habe die Idee dann nach Hannover exportiert – dort ist seit 2020 am ersten Sonntag im Monat von 14 bis 18 Uhr Frauenschreibtreff-Zeit.

Weil nach meinem Unfall in Mai das AutorInnenzentrum in Hannover für mich vorübergehend unerreichbar war, meldete ich mich direkt nach meiner Rückkehr aus Norwegen bei der Textmanufaktur an. Seither logge ich mich, wann immer ich kann, zum Schreiben am Morgen mit Sabine E. Rasch ein. Etwa zur gleichen Zeit habe ich die Schreibdates entdeckt, die Denise Fritsch dreimal wöchentlich organisiert . Beides hat mir sehr geholfen, regelmäßig an meinen Schreibprojekten zu arbeiten. Und allmählich entwickle ich unabhängig von den Cowritings eine eigene Schreibroutine.

Reisen

Eigentlich wollten wir in diesem Jahr nach Holland, Belgien und in die Normandie fahren. Doch unsere Reisepläne blieben durch den Unfall in Norwegen im wahrsten Sinne des Wortes auf der Strecke; mein abrupt endender Urlaub in Norwegen war meine einzige größere (Auslands-)Reise. Immerhin habe ich diese Urlaubswoche sehr genossen. Die Landschaft in Norwegen ist wirklich atemberaubend und die Hauptstadt Oslo auf jeden Fall eine (weitere) Reise wert

Sieben Wochen lang durfte ich nach der zweiten OP meinen Fuß gar nicht belasten, danach musste ich das Gehen erst wieder lernen. Zudem ist unser Mini-Wohnmobil für mobilitätseingeschränkte Menschen nicht sonderlich gut geeignet. Und so haben wir erst dreieinhalb Monate nach meinem Sturz wieder einen Kurztripp unternommen: natürlich ans Meer, nach Cuxhaven. Weitere Kurzreisen mit dem Wohnmobil an die Nord- und Ostsee – nach Romö, Sylt und Zingst – folgten. Auch mit dem Zug war ich ab September wieder häufiger unterwegs – zu meiner Tochter in den Harz und zu den Enkelkindern nach Hamburg beispielsweise. Zum ersten Mal seit Corona war ich wieder auf der Buchmesse in Frankfurt und zweimal habe ich meine Freundin in Neustadt an der Weinstraße besucht.

Auch gewandert bin ich seit Oktober schon ein paarmal: Die Strecken sind noch vergleichsweise kurz, aber es geht voran. Und so bin ich guter Dinge, dass ich im nächsten Sommer die geplante mehrtägige Wanderung mit meiner Tochter ohne Probleme und hoffentlich unfallfrei bewältigen werde.

Kunst

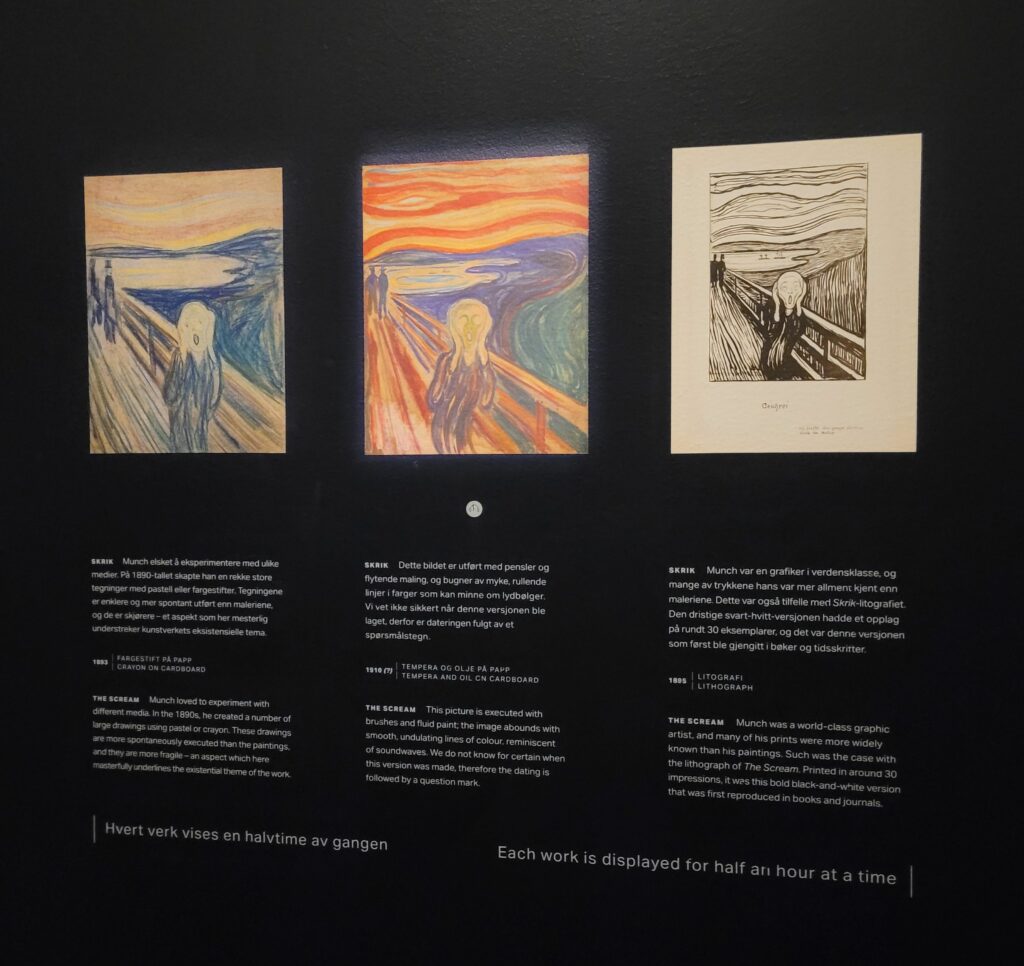

Besondere Highlights waren sicher die vielen Museen und Ausstellungen, die ich 2025 besucht habe. Allein in Oslo Anfang Mai waren es zwei Skulpturenparks und vier Museen – das Norwegische Widerstandsmuseum, das Zentrum für Holocaust- und Minderheitenstudien, das neue Nationalmuseum für Kunst, Architektur und Design und natürlich das Munch. Das wird laut Wikipedia wegen seiner Fassade manchmal despektierlich „als die größte Leitplankensammlung der Welt bezeichnet“. Aber innen ist es das schönste Museum, das ich bislang gesehen habe. Ich war während meines Oslo-Aufenthalts gleich zweimal dort, beim zweiten Mal zugegebenerweise nicht nur wegen der Kunstwerke, sondern auch wegen der tollen Aussicht auf den Oslofjord.

Auch vom Ekebergparken hat frau einen tollen Blick auf die Stadt und den Oslofjord. Der Ausblick soll übrigens Edvard Munch zu dem berühhmten Gemälde „der Schrei“ inspiriert haben. Im Park sind 40 Skulpturen und Kunstinstallationen zu sehen, unter anderem von Renoir, Rodin und Dali, aber auch von vielen anderen (zeitgenössischen) KünstlerInnen. Eine wirklich beeindruckende Kombination von Kunst und Natur.

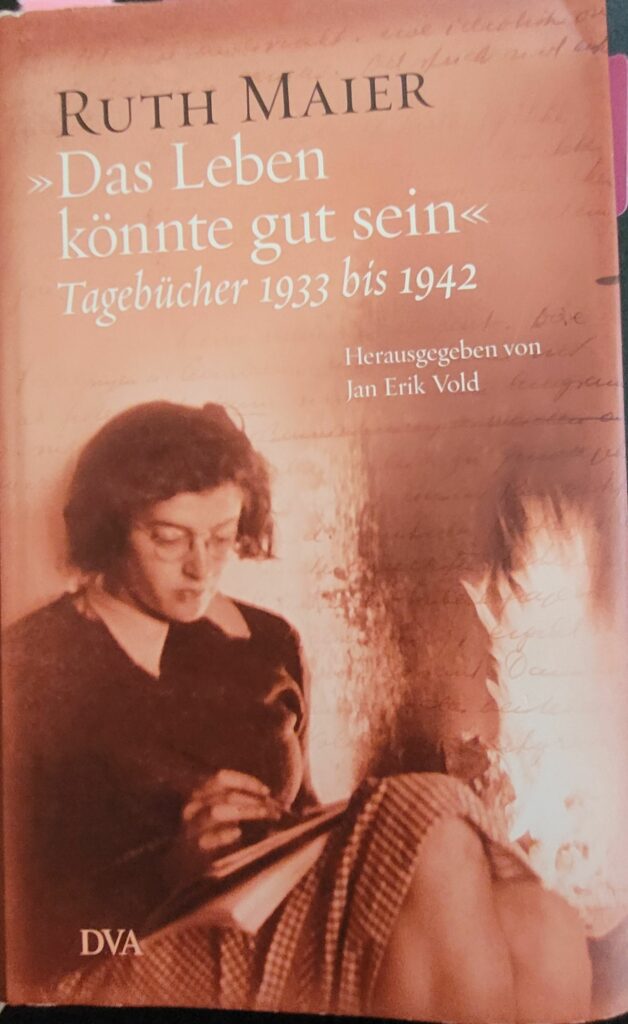

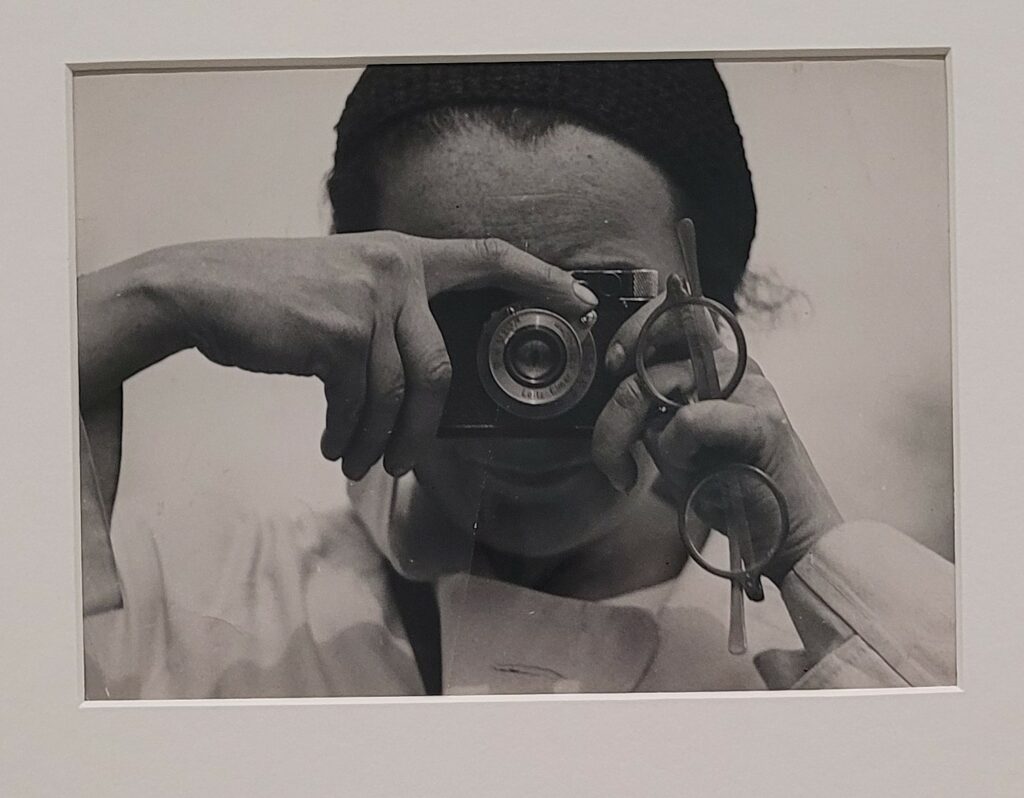

In Hannover haben mir zwei Ausstellungen im Sprengel Museum besonders gut gefallen: Niki – Kusama – Murakami – Love for infinity, die Werke von Niki de Saint Phalle, Yayoi Kusama und Takashi Murakami zeigt, und „Von Hannover nach Los Angeles“, in der Bilder und Fotos von Käte Steinitz zu sehen sind. Die Malerin, Fotografin, Autorin und Verlegerin musste in den Dreißigerjahren des vergangenen Jahrhunderts aus Nazi-Deutschland in die USA fliehen.

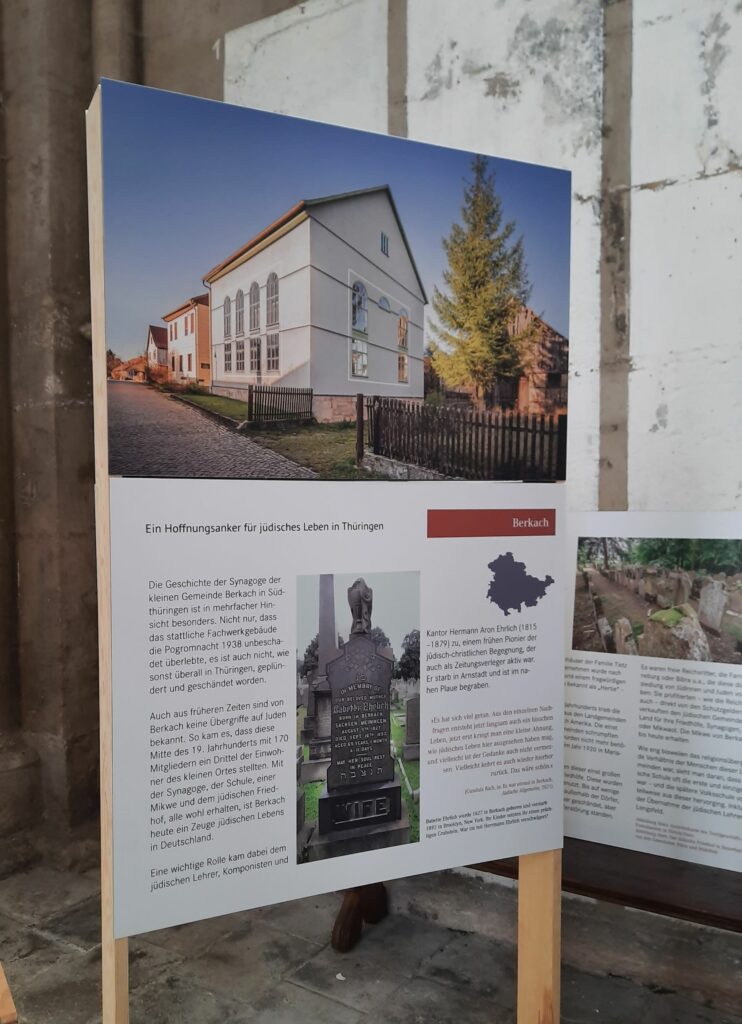

Die Flucht vor den Nazis ist den Menschen nicht gelungen, die der Regensburger Fotograf Stefan Hanke in sieben europäischen Ländern besucht und in ihrem Lebensumfeld oder an Orten ihres Leidens fotografiert hat. 72 eindrucksvolle Schwarz-Weiß Porträts von Überlebenden nationalsozialistischer Konzentrations- und Vernichtungslager waren in der Sonderausstellung „KZ überlebt“ im Landesmuseum zu sehen. Kurze Texte und Zitate informierten über das unermessliche Leid, das den Menschen angetan wurde, und über ihre persönlichen Lebenswege.

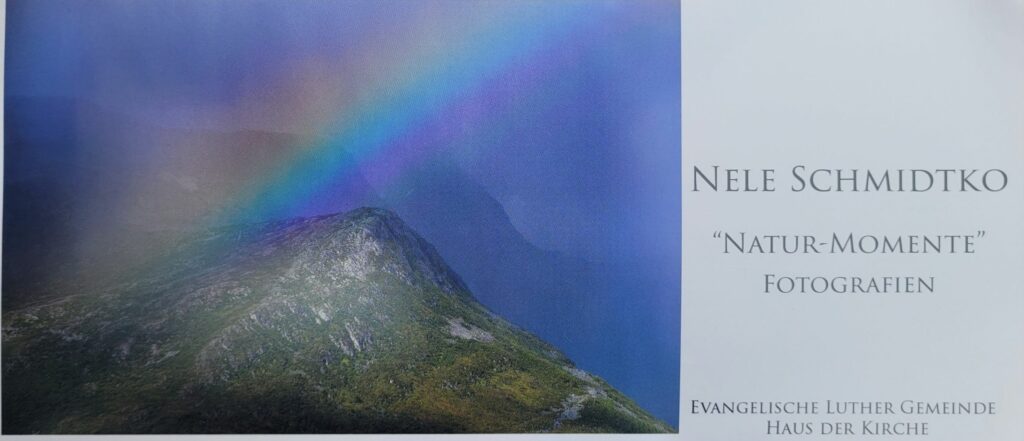

Besonders stolz war ich auf die Ausstellung Natur-Momente meiner Tochter Nele Schmidtko. Etwa dreißig ihrer Natur- und Landschaftsfotos werden seit August im Haus der Kirche in Bad Harzburg gezeigt. Vögel gehören zu Neles Lieblingsmotiven –besser als die Vogelfotos gefallen mir ihre Landschafts- und Detailaufnahmen, die die besondere Stimmung und den Zauber des Augenblicks einfangen.

Oma gegen rechts

Zunehmender Rechtsextremismus, Rassismus, Hetze gegen Minderheiten und Antisemitismus nicht nur, aber auch in Deutschland, Klimawandel, Krieg in der Ukraine – und ein amerikanischer Präsident, der keine Gelegenheit auslässt, Öl in die überall in der Welt auflodernden Feuer zu gießen und die vertraute Weltordnung zu sabotieren: Selten gab und gibt es so viele Gründe, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. In der ersten Jahreshälfte 2025 habe ich das immer wieder getan. Bei großen Demos wie auf dem hannoverschen Opernplatz oder mit einigen wenigen Omas gegen rechts freitagsabends bei der Solidaritätswache vor der Synagoge der jüdischen Gemeinde. Mein Unfall und persönliche Gründe haben dieses Engagement vorübergehend unterbrochen. Aber ich mache im neuen Jahr weiter, versprochen. Denn gegen rechts sein genügt nicht. Frau muss es auch zeigen. Nie wieder ist nämlich jetzt.

Beruf: Einstieg in den Ausstieg

Seit ich vor gut zwei Jahren Rentnerin geworden bin, nehme ich keine Schreibaufträge mehr an. Zwei monatlich erscheinende Zeitschriften habe ich aber weiter korrigiert. Doch Mitte 2025 hat die KI die Korrektur der einen Zeitschrift übernommen. Wirklich unglücklich war ich darüber nicht – jetzt kann ich meine Zeit freier einteilen, ohne Rücksicht auf Abgabe- und Drucktermine. Irgendwann wird die Künstliche Intelligenz wahrscheinlich auch die zweite Zeitschrift korrigieren. Soll sie – ich sehe es gelassen.

Erste Male – Positives und Negatives

- Ich habe mir im vergangenen Jahr zum ersten Mal etwas gebrochen, und zwar mein Fußgelenk, leider gleich mehrfach

- Auch auf die zweite „Premiere“ am gleichen Tag hätte ich gerne verzichtet: auf meine erste Fahrt mit einem geländgängigen Quad. Mit ihm wurde ich vom Hochplateau auf der Insel Runde ins Tal transportiert. Es war ein wilder Ritt im unwegsamen Gelände und einmal haben wir uns so festgefahren, dass wir nur mühsam und mit Hilfe wieder frei kamen.

- „Challenges“, neudeutsch für Herausforderungen, Aufgaben oder Mutproben, sind spätestens seit der „Ice Bucket Challenge“ sehr populär. Ich habe 2025 zum ersten Mal an einer teilgenommen, nämlich an der Schreibchallenge von Astrid Engel. Meine erste Challenge wird nicht meine letzte sein.

- Bislang kannte ich nur Adventskalender mit Süßigkeiten oder kleinen Geschenken; digitale Adventskalender waren mir neu. Vor dem 1. Dezember habe ich gleich mehrere abonniert und wenn auch nicht alle, so doch einige Tipps und Empfehlungen umgesetzt. So habe ich mir das in den Kalendern von „Frauen im Business bloggen“ oder der SEO-Akademie empfohlene Plug-in Yoast heruntergeladen, um die Auffindbarkett meines Blogs zu verbessern. Ob das gelingt? Ich bin gespannt.

Sieben Ziele für 2026

- Ich möchte in diesem Jahr endlich meinen Roman zu Ende schreiben.

- Ich möchte 2026 mindestens 60 Blogbeiträge veröffentlichen und meinen Instagramaccount reanimieren. Vielleicht schaffe ich es ja auch endlich, die besten Blogbeiträge aus den vergangenen Jahren und einige (kurze) Essays in einem Buch zusammenzufassen.

- Endlich an einem Schreibwettbewerb teilnehmen. Eine Schreibfreundin hat mir von einem Ü-70-Wettbewerb erzählt. In diesem Jahr gehöre ich zu dieser Zielgruppe.

- Ich kenne leider nur wenige heimische Pflanzen und Tiere. Das will ich ändern: Ich möchte mehr Zeit in der Natur verbringen und meine Beobachtungen und Entdeckungen in einem Nature Journal dokumentieren – mit Skizzen und Worten.

- Im vorletzten Jahr und in den ersten Monaten des vergangenen Jahrs bin ich täglich durchschnittlich mehr als 10.000 Schritte gegangen. Das möchte ich auch 2026 wieder erreichen. Denn ich bin überzeugt, dass Gehen nicht nur meinem Körper und meiner Seele guttut, sondern sich auch positiv auf mein Denken und Schreiben auswirkt.

- Ich möchte viel in diesem Jahr wieder mehr reisen und wandern. Geplant sind eine Wanderung auf der Rota Vicentina in Portugal, eine Reise mit dem Wohnmobil zur Sonnenfinsternis nach Spanien sowie Kurztripps an die Mosel, in die Pfalz und ins Elsaß. Auf meiner Städtewunschliste stehen Kopenhagen, Wien und Brügge weit oben.

- Last, but not least habe ich mir fest vorgenommen, mich mehr zu engagieren: politisch zum Beispiel bei den Omas gegen rechts, gesellschaftlich im AutorInnenzentrum in Hannover. Dort organisiere ich nach wie vor den Frauenschreibtreff, außerdem engagiere ich mich in einer Gruppe, die den neu gewählten Vorstand unterstützt. Ich übernehme gelegentlich Cowriting-Termine und habe mich zur Kassenprüferin wählen lassen. Das habe ich noch nie gemacht, aber irgendwann ist immer das erste Mal.

Mein Motto für 2026

Wann, wenn nicht jetzt. Ich werde in diesem Jahr 70, worauf soll ich also noch warten.