Happy Birthday Grundgesetz. Heute vor 75 Jahren, am 23. Mai 1949, trat das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Es hat Vorrang vor allen anderen deutschen Gesetzen, die mit dem Grundgesetz übereinstimmen müssen.

Was als Provisorium bis zur Wiedervereinigung gedacht war und deshalb nicht Verfassung genannt wurde, hat sich ein dreiviertel Jahrhundert lang bewährt. Das Jubiläum ist für mich ein Anlass, an Elisabeth Selbert zu erinnern*. Vor allem ihr ist es zu verdanken, dass der Satz „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ ins Grundgesetz aufgenommen wurde – und das Leben nicht nur der Frauen veränderte.

Denn was heute zumindest de iure selbstverständlich ist, war vier Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs heftig umstritten. Dem Parlamentarischen Rat, der als verfassungsgebende Versammlung seit Herbst 1948 das Grundgesetz erarbeitete, gehörten neben Elisabeth Selbert noch drei weitere Frauen (Frieda Nadig, Helene Weber und Helene Wessel) und 61 Männer an. Die meisten hatten mit der Gleichberechtigung der Frauen wenig im Sinn und wollten nur den Gleichheitspassus aus der Weimarer Verfassung übernehmen. Die hatte den Frauen die gleichen staatsbürgerlichen Rechten und Pflichten zugebilligt wie den Männern. „Alle Deutschen sind grundsätzlich vor dem Gesetz gleich“ hieß es in § 109 der Verfassung vom 11. August 1919. Doch das genügte Elisabeth Selbert nicht. Für sie war selbstverständlich, „daß man heute weiter gehen muß als in Weimar … Die Frau soll nicht nur in staatsbürgerlichen Dingen gleichstehen, sondern muß auf allen Rechtsgebieten dem Manne gleichgestellt werden.“ (zitiert nach https://www.fernuni-hagen.de/rechtundgender/downloads/Art._3.pdf).

Die von Elisabeth Selbert vorgeschlagene Formulierung „Männer und Frauen sind gleichberechtigt, ging ihren KollegInnen zu weit. Selbst Frieda Nadig, die zweite sozialdemokratische Delegierte im Parlamentarischen Rat, war zunächst entsetzt. Sie befürchtete ein Rechtschaos, wenn alle Gesetze, die mit dem Gleichberechtigungsgrundsatz nicht übereinstimmten, geändert werden müssten. Doch Elisabeth Selbert gelang es, Frieda Nadig und die übrigen Mitglieder ihrer Partei im Parlamentarischen Rat zu überzeugen.

Größer war der Widerstand in den konservativen Parteien. Sowohl im Grundsatzausschuss als auch in der ersten Lesung im Hauptausschuss des Parlamentarischen Rates wurde der Antrag der SPD Ende 1948 abgelehnt.

Doch Elisabeth Selbert kapitulierte nicht. Sie mobilisierte die Frauen im ganzen Land und erreichte, dass Frauenverbände, Frauenring, Gewerkschaften, Betriebsgruppen, aber auch einzelne Frauen gegen die Nichtaufnahme des umfassenden Gleichberechtigungsgrundsatzes ins Grundgesetz protestierten. Und obwohl laut einer Meinungsumfrage die neue Verfassung fast der Hälfte der Frauen völlig gleichgültig war und sich nur jede Zehnte dafür sehr interessierte, gingen waschkörbeweise Protestschreiben beim Parlamentarischen Rat ein.

So viel außerparlamentarische Opposition beeindruckte auch die Väter der Verfassung – wohl nicht zuletzt auch wegen der im August 1949 anstehenden ersten Bundestagswahlen. In der Sitzung des Hauptausschusses Anfang Januar 1949 wurde der SPD-Antrag mit Elisabeth Selberts Formulierung angenommen. Sie selbst bezeichnete das als „Sternstunde ihres Lebens“.

Die Juristin schlug auch eine Übergangsregelung vor, die in Artikel 117 des Grundgesetzes festgeschrieben wurde. Danach mussten alle Gesetze, die dem Gleichheitsprinzip widersprachen, bis zum 31. März 1953 geändert werden. Betroffen waren vor allem zahlreiche Bestimmungen des Ehe-und Familienrechts.

Wie wichtig der Zusatzartikel war, zeigte sich einige Jahre später. Die überwiegend männlichen Politiker hatten es mit den Gesetzesänderungen nicht eilig. Weil die Reform des Ehe- und Familienrechts bis zum Stichtag nicht erfolgt war, erklärte das Bundesverfassungsgericht Ende 1953 Frauen und Männer auch in Ehe und Familie für gleichberechtigt – und setzte die Gesetze, die dem Gleichberechtigungsgrundsatz nicht entsprachen, außer Kraft. Das Gleichberechtigungsgesetz beendete erst fünf Jahre später das Gesetzesvakuum. Seither durften Männer beispielsweise das Arbeitsverhältnis ihrer Frauen nicht mehr gegen deren Willen kündigen. Aber bis 1977 durften Frauen in Westdeutschland nur berufstätig sein, wenn dies „mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar” war. Wesentlich fortschrittlicher waren die Gesetze in der DDR.

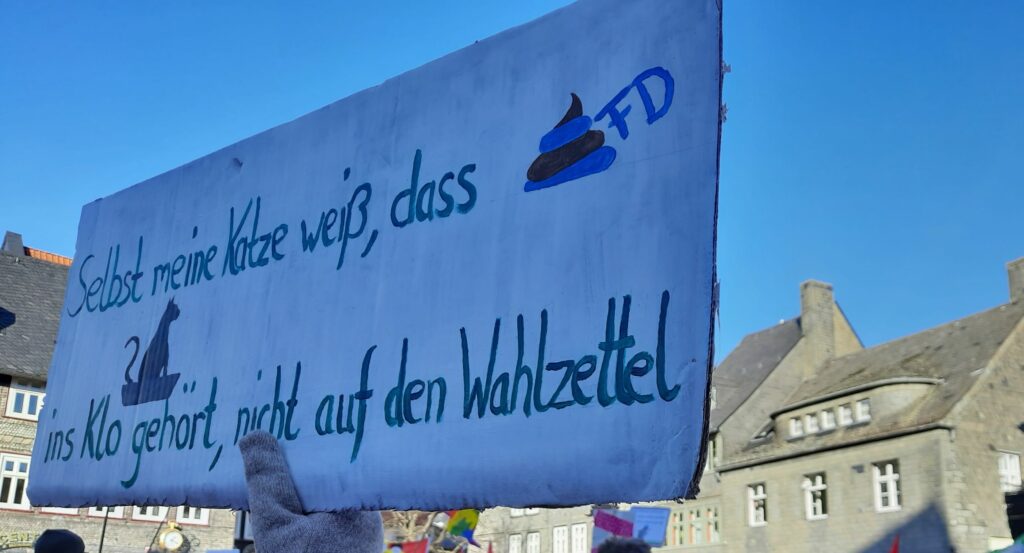

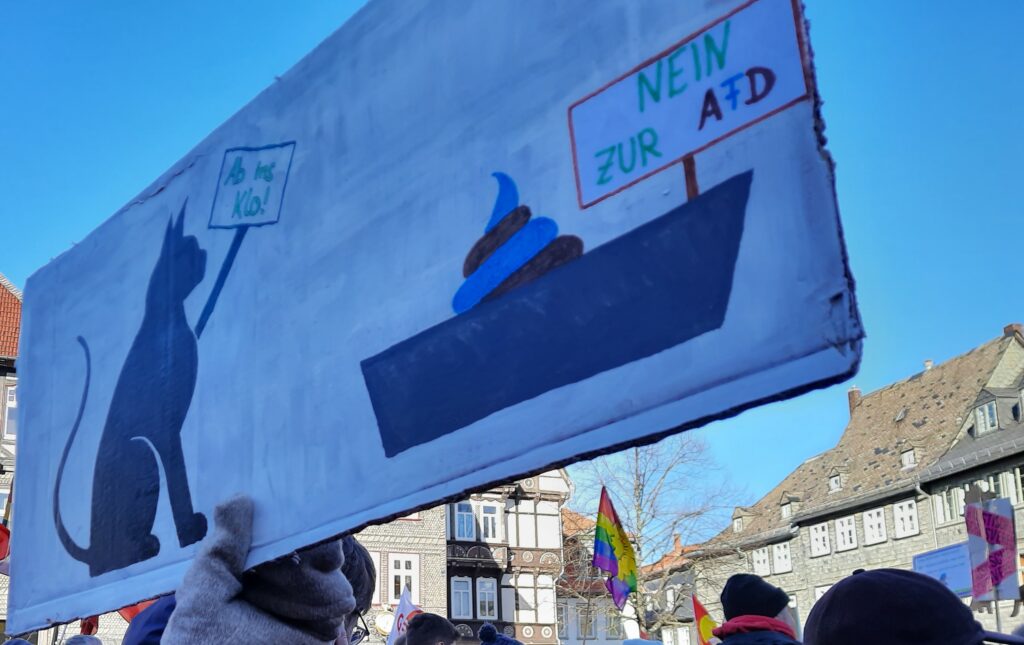

Die von Elisabeth Selbert vorgeschlagene und erkämpfte Formulierung wurde durch die Verfassungsreform des Jahres 1994 ergänzt. Seither heißt es in Absatz 2 des 3. Artikels auch „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ Dies ist 75 Jahre nach der Verabschiedung des Grundgesetzes leider immer noch nötig. Und die Remigrations- und andere Pläne rechter PolitikerInnen zeigen, dass es derzeit wichtiger ist als je, die für alle Menschen in Deutschland geltenden Grundrechte zu verteidigen.

Geändert werden kann das Grundgesetz übrigens nur, wenn zwei Drittel des Bundestags und zwei Drittel des Bundesrats zustimmen. Zwei Artikel können überhaupt nicht geändert werden, und zwar Artikel 1, der die Menschenwürde garantiert, und Artikel 20, der Staatsprinzipien wie Demokratie, Rechtsstaat und Sozialstaat beschreibt (https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/10-fakten-grundgesetz-2264872)

.

*Dieser Beitrag ist quasi ein Reblog eines Artikels, den ich im März/April 1999 geschrieben habe. Gebloggt habe ich damals noch nicht, aber der Artikel wurde über meinen Pressedienst Frauentexte verbreitet und veröffentlicht. Ein paar Dinge habe ich ergänzt, anderes ist heute noch so richtig und aktuell wie vor 25 Jahren