Vor ein paar Tagen habe ich die ersten Schneeglöckchen in unserem Garten entdeckt. Nach dem phänologischen Kalender, der sich nicht nach Daten, sondern nach Erscheinungen in der Natur richtet, zeigen sie, dass der Vorfrühling beginnt. Wahrscheinlich hatten sich die kleinen Pflänzchen bislang unter dem Schnee oder unter dem alten Laub versteckt, das noch zu Hauf auf unseren Beeten liegt.

In Frankreich heißen die Schneeglöckchen übrigens „perce-neige“, also „Schneedurchbrecher“, weil sie sich meist als erste Pflanzen durch den Schnee wagen. Angeblich sollen ihre Zwiebeln so viel Eigenwärme erzeugen, dass sie den Blüten einen Weg durch den Schnee schmelzen können. Doch das ist laut Wikipedia wissenschaftlich nicht belegt.

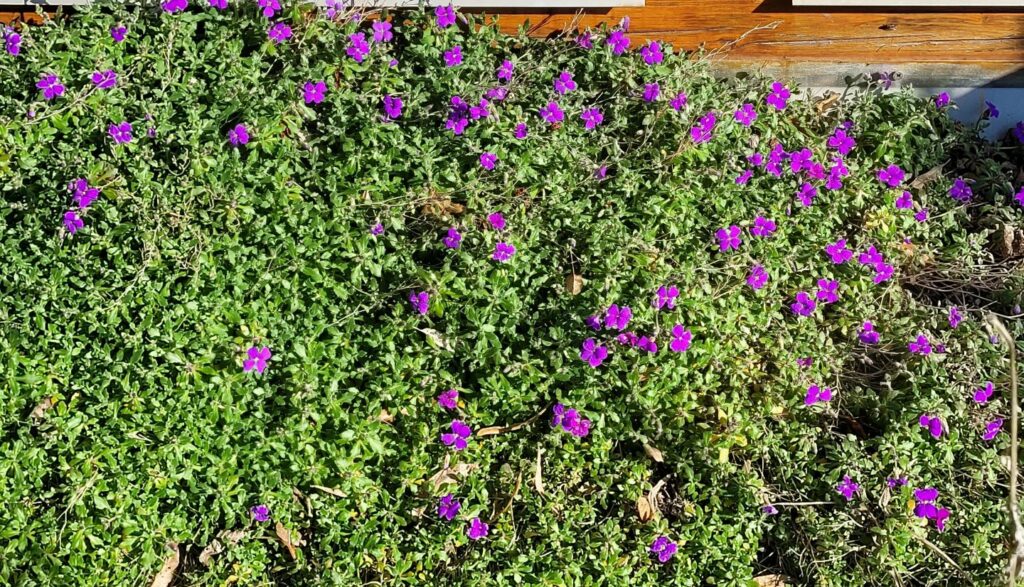

Mutige Blaukissen

Früher als die Schneeglöckchen haben sich die ersten mutigen Blaukissen-Blüten in unserem Garten gezeigt. Das ist erstaunlich, weil Aubrietien angeblich erst ab April blühen. Aber sie genießen bei uns einen großen Standortvorteil: Sie wachsen direkt am Wintergarten. Das überstehende Dach hält Wind und Schnee ab und das Glas reflektiert die Wärme der Sonne, wenn sie denn scheint. Aber es wird es wohl noch ein paar Wochen dauern, bis die Blüten wieder einen blau-violetten Teppich bilden.

Winterfeste Schneerosen

Damit, dass meine neue Christrose den ungewohnt schneereichen Winter überlebt hat, habe ich nicht gerechnet. Mein Mann hatte mir die üppig blühende Pflanze im Advent geschenkt – und anders als gewohnt hatte ich sie schon im Dezember ausgewildert. Eigentlich dürfen meine neuen Christ- oder Schneerosen den ersten Winter ihres Lebens im Wintergarten verbringen, um sich allmählich an die Temperaturen draußen zu gewöhnen. Aber unter dem schützenden Glas fühlte sich die Pflanze offensichtlich nicht wohl. Vielleicht war es ihr zu warm oder ihr Topf war zu klein. Hätte ich allerdings geahnt, dass dieser Winter viel schneereicher wird als die vorangegangenen, hätte ich ihr wohl einen größeren Topf spendiert oder einen anderen Platz für sie gesucht.

Draußen im Garten erholte sich die Pflanze schnell, bis sie im neuen Jahr tagelang unter einer dicken Schneeschicht verschwand. Doch die Schneerose machte ihrem Namen alle Ehre – und bewies eindrucksvoll, dass sie wirklich winterhart ist: Als der Schnee geschmolzen war, tau(ch)te sie – ebenso wie ihre vier älteren Brüder und Schwestern – wohlbehalten wieder auf. Mit leicht grünlich verfärbten Blütenblättern, weil es unter der Schneedecke ungewohnt dunkel war. Außerdem war die eine oder andere Blüte unter der Schneelast abgeknickt.

Jetzt bin ich guter Dinge, dass die Schneerosen auch den Hauch von Neuschnee, der sich über Nacht wieder auf ihre (Blüten)Blätter gelegt hat, überstehen und mir noch lange Freude bereiten werden.