Vorletzte Woche war ich zum ersten Mal seit drei Monaten wieder in den Herrenhäuser Gärten, Anfang der Woche dann zum zweiten Mal. Beim ersten Besuch habe ich mich auf den Subtropenhof beschränkt, weil ich den ganzen Tag in der Stadt unterwegs war und meinen Fuß nicht allzu sehr belasten wollte. Beim zweiten Besuch bin ich dann auch in den Staudengrund gegangen.

Subtropenhof und Staudengrund gehören meiner Meinung nach zu den schönsten Plätzen in den Herrenhäuser Gärten. Doch viele Besucherinnen kennen den Subtropenhof nicht. Dass er sich ganz am Rand des Berggartens hinter hohen Backsteinmauern versteckt, ist vielleicht nicht der einzige Grund. Von Oktober bis April sind in dem etwa 300 Quadratmeter großen Hof keine Pflanzen, sondern „nur“ Garten- und Naturfotos zu sehen. Zwar sind die prämierten Fotos des Wettbewerbs „International Garden Photographer of the Year“ durchaus sehenswert, doch so mancher Pflanzenfreund, der echte Pflanzen erwartet, ist vielleicht enttäuscht – und kommt nicht wieder.

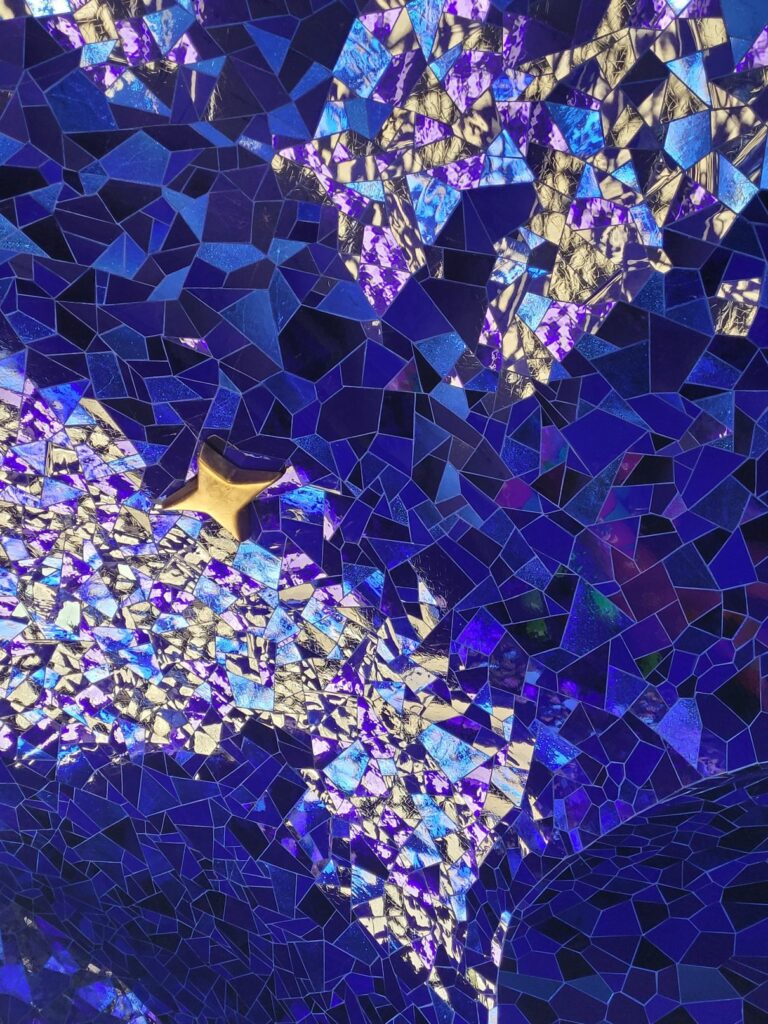

Erst Mitte Mai, wenn die Eisheiligen durchs Land gezogen sind und keine Nachtfröste mehr drohen, blüht der Subtropenhof auf. Denn obwohl die schützenden Mauern den Wind abhalten, die Wärme der Sonne speichern und für ein besonderes Kleinklima sorgen, dürfen die empfindlichen Kübelpflanzen erst dann aus ihren Winterquartieren nach draußen ziehen – und verwandeln den Hof in ein kleines (Sub)Tropenparadies.

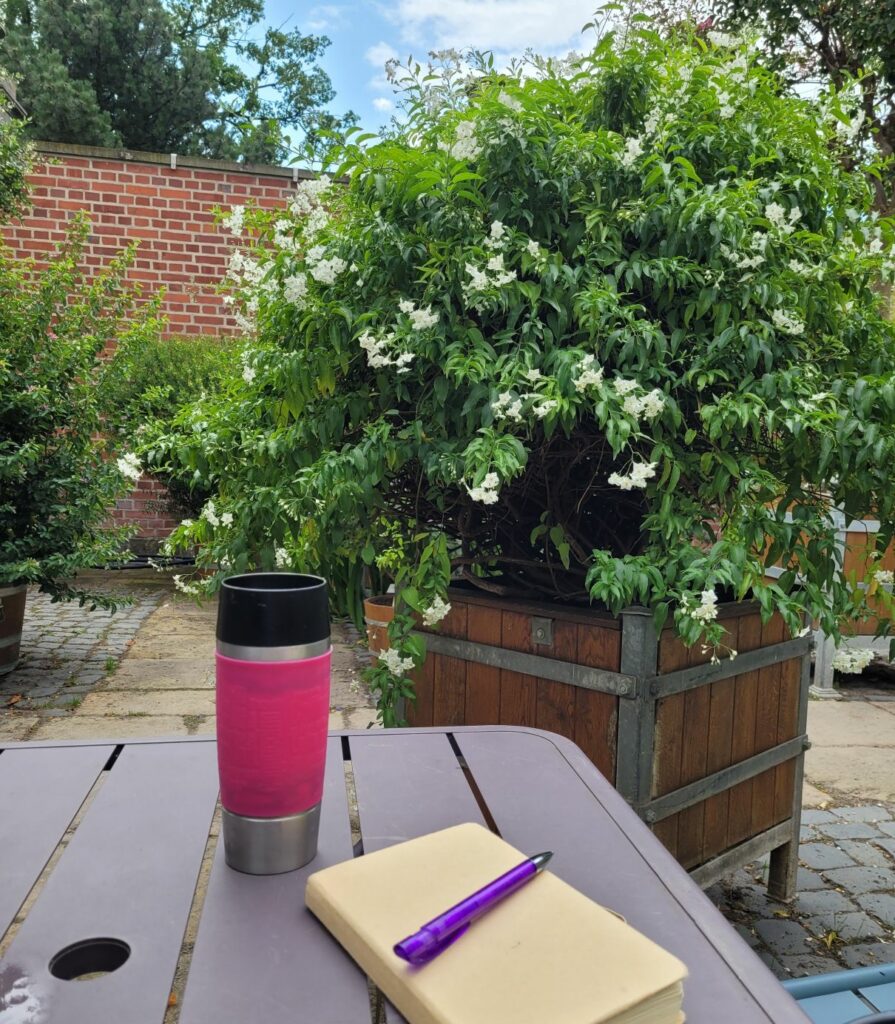

Ich liebe es, zwischen den blühenden Pflanzen zu sitzen, zu lesen, zu schreiben oder einfach die Seele baumeln zu lassen. Der Clerodendrum ugandense direkt neben mir macht seinem deutschen Namen Schmetterlingslosbaum oder Blauflügelchen alle Ehre. Die Blüten sehen wirklich aus wie kleine blaue Schmetterlinge.

Die aus Uganda stammende Pflanze würde sicher auch gut auf unsere Terrasse passen. Aber ich habe mir vorgenommen, künftig nur noch heimische Pflanzen ins Haus und in den Garten zu holen. Außerdem befürchte ich, dass es den Blauflügelchen im Winter in unserem ungeheizten Wintergarten zu kalt wird. Denn sie brauchen im Winterquartier nicht nur viel Licht, sondern auch Temperaturen um die 10 Grad.

Die Blauflügelchen blühen den ganzen Sommer lang. Weit weniger ausdauernd sind die großen roten Blüten der Scadoxus multiflorus, auf Deutsch Blutblume oder Feuerball-Lilie. Sie haben mich beim ersten Besuch an die traditionellen Bollenhüte aus dem Schwarzwald erinnert, eine Woche später waren sie schon verblüht, Farbe und schönheit dahin. Aber an blühendem Ersatz mangelt es nicht – und an der Mauer entdecke ich sogar eine Verwandte der Zaunwinden, die mir in meinem Garten das Leben so schwermachen – vermutlich eine Prunk- oder Trichterwinde.

Ja, der Subtropenhof wäre im Sommer mein Lieblingsplatz, wenn, ja wenn nicht das Wasser fehlte. Ich liebe es, aufs Wasser zu schauen – natürlich am liebsten aufs Meer, auf einen See oder einen Fluss. Aber ein Teich oder ein Bach tut’s zur Not auch. Die gibt es im Staudengrund: ein künstlicher Bach durchfließt den etwa 20.000 Quadratmeter großen Gartenbereich und speist es mehrere kleine Teiche, an deren Ufer ich gerne sitze. Neben naturnahen Stauden, die dem Gartenbereich ihren Namen geben, stehen hier zahlreiche alte Bäume, darunter eine mehr als 200 Jahre alte Gurkenmagnolie und mein Lieblingsbaum in den Herrenhäuser Gärten, die Süntelbuche.

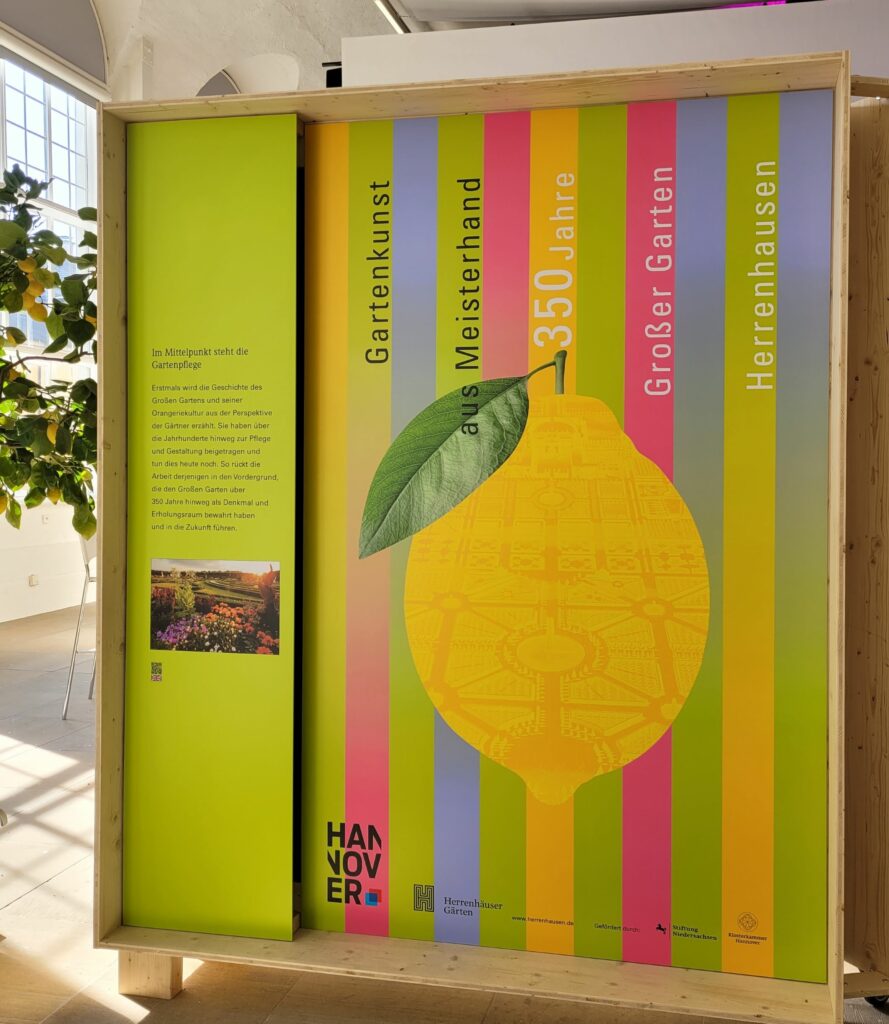

Ewas enttäuscht war ich von der Fortsetzung der Ausstellung „Gartenkunst aus Meisterhand“. Bei meinem ersten Besuch im März informierten Schautafeln zwischen Palmen, Zitrusbäumchen und anderen subtropischen Pflanzen über die Geschichte der Herrenhäuser Gärten im Allgemeinen und über die Orangeriekultur im Besonderen . Die Schautafeln sind geblieben, die Pflanzen sind nach draußen gezogen. Sie säumen beispielsweise den Schmuckhof oder stehen im Subtropenhof. Man kann eben nicht alles haben …