Niki de Saint Phalle kennt in Hannover fast jedeR. Als die Nanas 1974 am Leineufer aufgestellt wurden, hagelte es laut Wikipedia Proteste. „In Leserbriefen an die Hannoversche Allgemeine Zeitung wurden die Nanas unter anderem als ‚Ekelhafte Scheußlichkeiten‘, ‚Kulturschande‘ und ‚Umweltverschmutzung‘ bezeichnet“. Der damalige Stadtimagepfleger Mike Gehrke musste sogar unter Polizeischutz gestellt werden.

Geschadet hat der Aufruhr um die Kunst im öffentlichen Raum weder der Karriere der Künstlerin noch dem Ansehen der Landeshauptstadt – im Gegenteil. Die HannoverannerInnen haben die drei bunten Damen – Caroline, Sophie und Charlotte – längst liebgewonnen. Niki de Saint Phalle wurde erste Ehrenbürgerin der Stadt und schenkte dem Sprengel Museum vor 25 Jahren mehr als 400 ihrer Arbeiten – viele sind zurzeit gemeinsam mit Werken von Yayoi Kusama und Takashi Murakami in der Ausstellung „Niki. Kusama. Murakami. Love You for Infinity“ zu sehen. Insgesamt werden auf rund 2.000 Quadratmetern etwa 120 Bilder, Skulpturen, Installationen, Grafiken und Filme präsentiert.

Von Yayoi Kusama und Takashi Murakami hatte ich – bekennende Kunstbanausin – zugegebenerweise noch nie etwas gehört. Ich habe mir die Ausstellung vor allem wegen Niki de Saint Phalle angesehen.

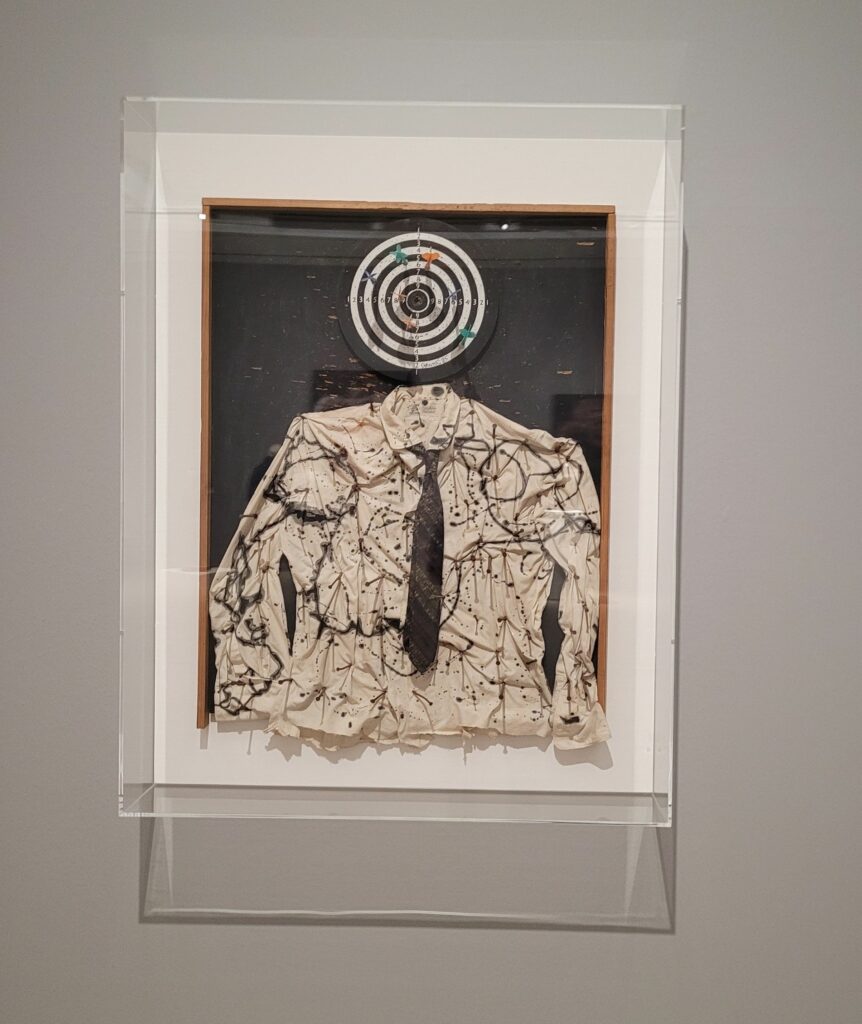

Manche ihrer Arbeiten, zum Beispiel die von ihr gestaltete Grotte in den Herrenhäuser Gärten und viele ihrer Zeichnungen gefallen mir sehr gut, andere, unter anderem auch die legendären Nanas oder auch den verliebten Vogel (L´ouiseau Amoureux Fontaine), den ich im Mai im Ekebergparken entdeckt habe, finde ich eher solala. Auf jeden Fall imponiert mir, wie sie als Außenseiterin ihren Weg in der Kunstwelt gemacht hat – mit ganz ungewöhnlichen Werken und in einer Zeit, als Kunst noch viel mehr als heute eine Männerdomäne war.

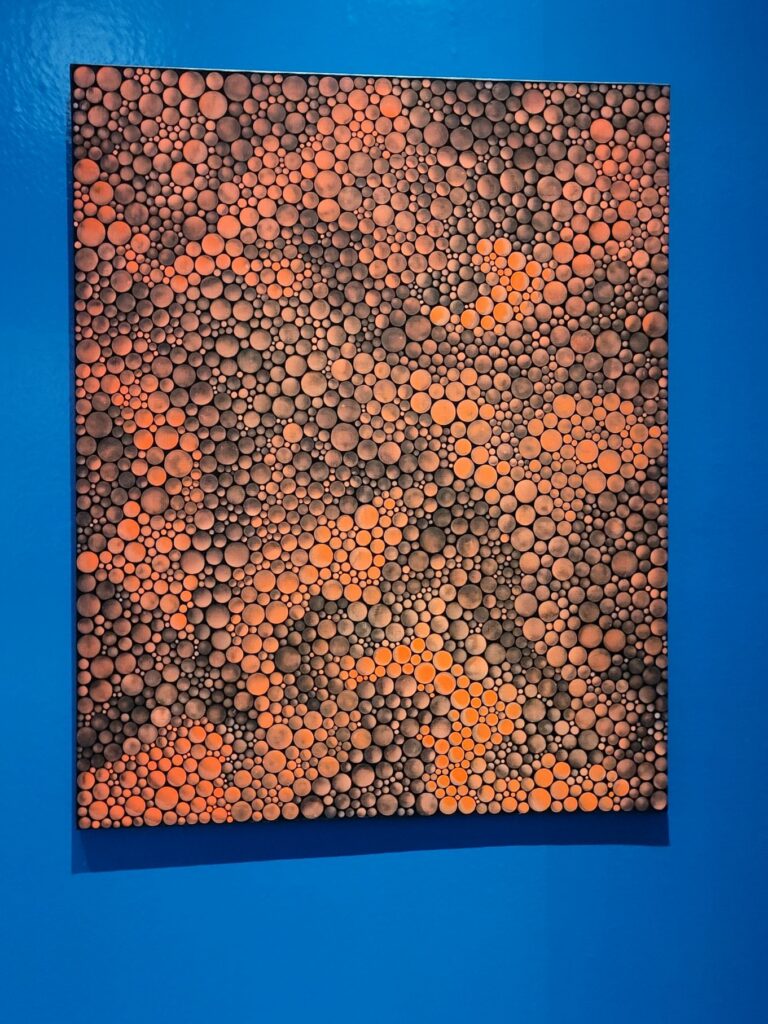

Yayoi Kusama gilt als eine der bedeutendsten japanischen Künstlerinnen der Nachkriegszeit und ist bekannt für ihre Polka-Dots und immersive Installationen.

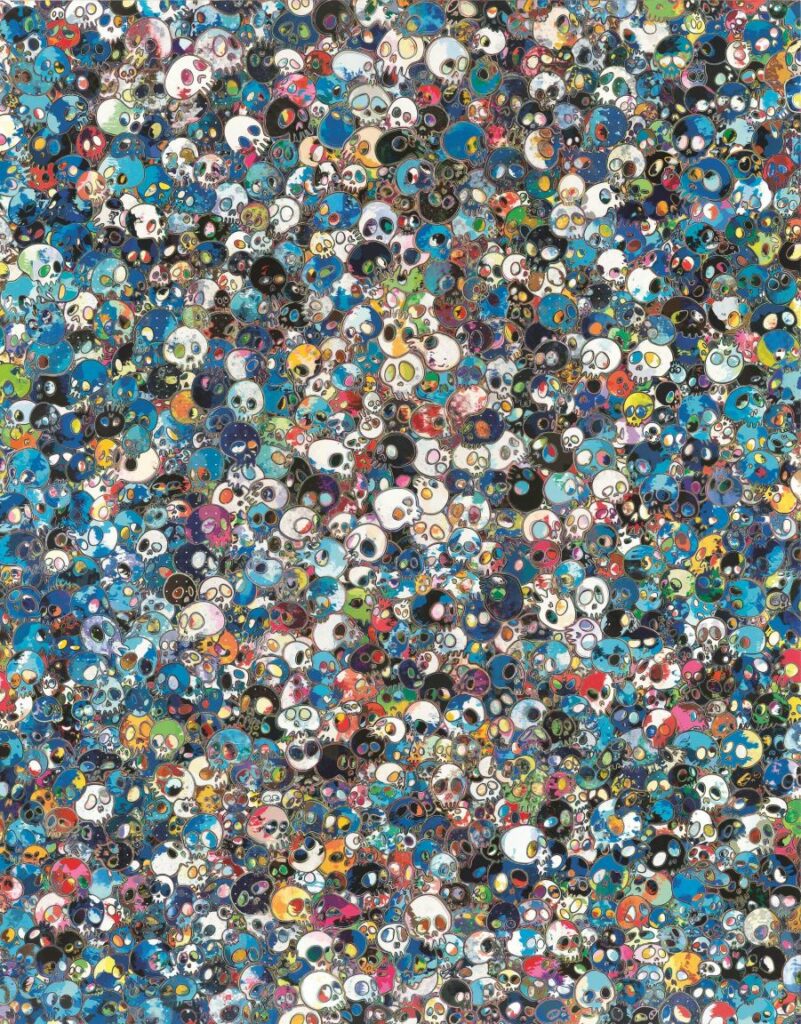

Ihr Landsmann Takashi Murakami verbindet traditionelle japanische Kunst mit zeitgenössischen Themen aus Popkultur und Konsumwelt. Die Arbeiten der beiden JapanerInnen passen sehr gut zu Niki de Saint Phalles farbenfrohen Werken. Oder, wie der Direktor des Sprengel Museums, Reinhard Spieler, es fachmännisch formulierte: „Diese Ausstellung bringt drei Ikonen der Kunstgeschichte zusammen, die auf ganz unterschiedliche Weise universelle Themen berühren und dabei Brücken schlagen – zwischen Kunst, Popkultur und gesellschaftlicher Reflexion.“ Mich hat die Ausstellung wirklich begeistert, auch wenn ich – siehe oben – nicht mit allen Werken etwas anfangen kann. Und weil Bilder mehr sagen als Worte, lasse ich hier einfach Fotos sprechen.

Acryl/Leinwand, 300 x 234 cm, Astrup

Fearnley Museet, © Takashi Murakami,

Kaikai Kiki Co. Ltd

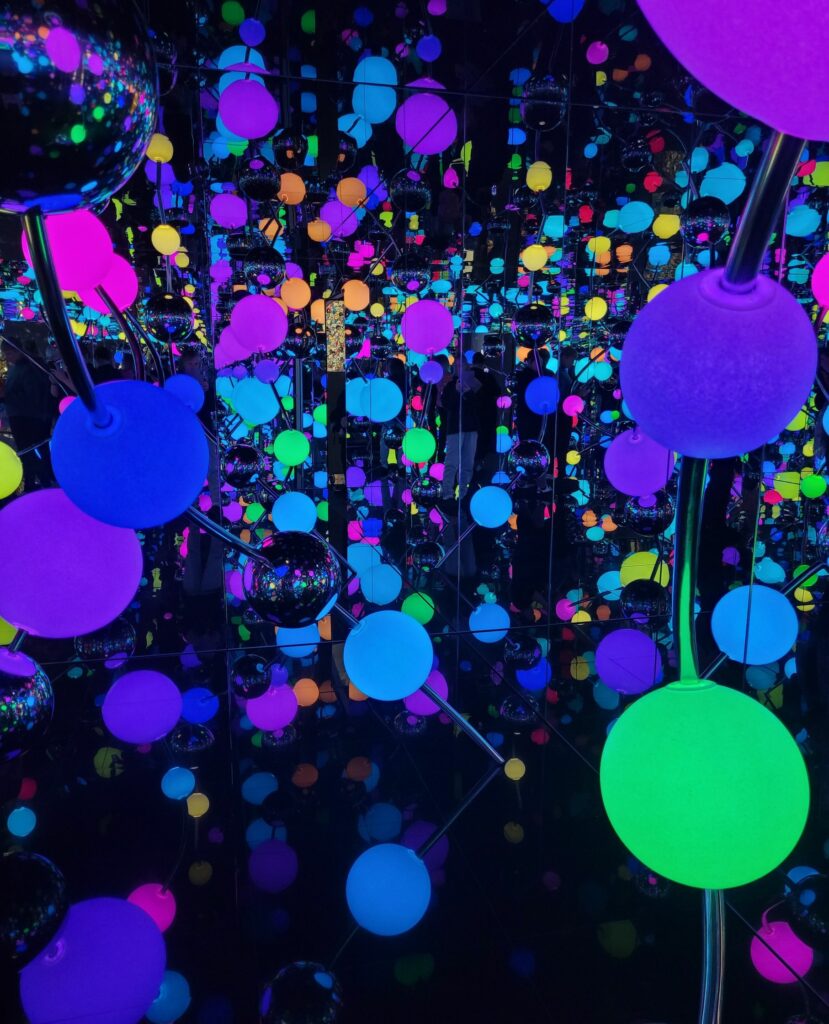

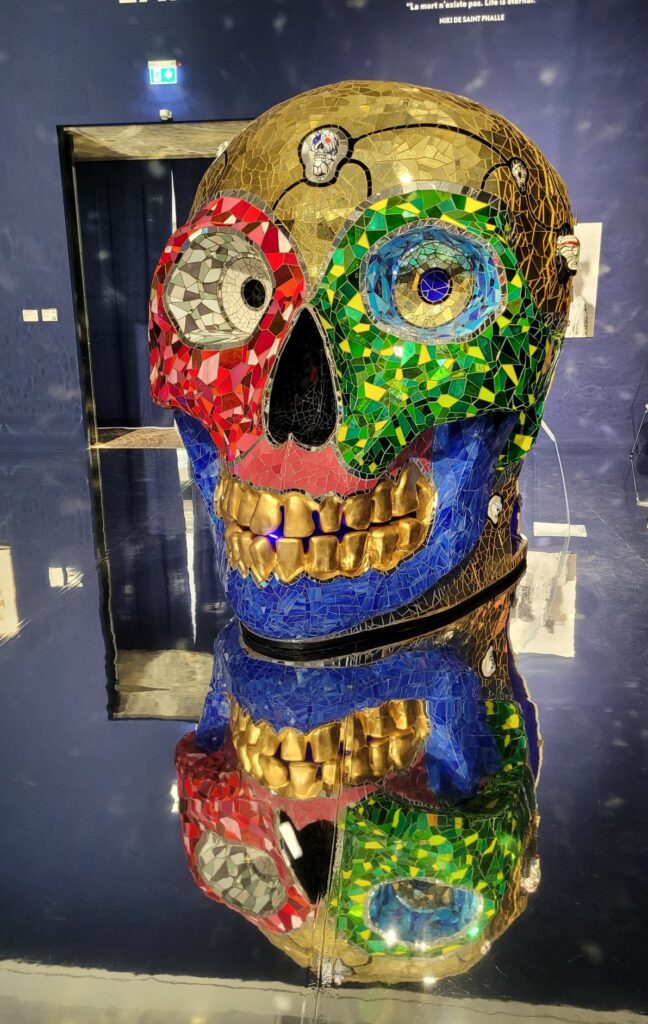

Highlight war für mich der letzte der insgesamt zwölf Ausstellungsräume: In der großen Ausstellungshalle verdoppelt ein verspiegelter Boden die gezeigten Werke und eröffnet ungewöhnliche Perspektiven. Niki de Saint Phalles „Skull Meditation Room“ in Form eines glitzernden Schädels können die BesucherInnen ebenso betreten wie das „Nana Maison“ und den „Infinity Mirrored Room“ von Yayoi Kusama. In ihm wäre ich gerne länger geblieben, aber die Verweildauer ist hier leider begrenzt. Aber ich komme sicher wieder.

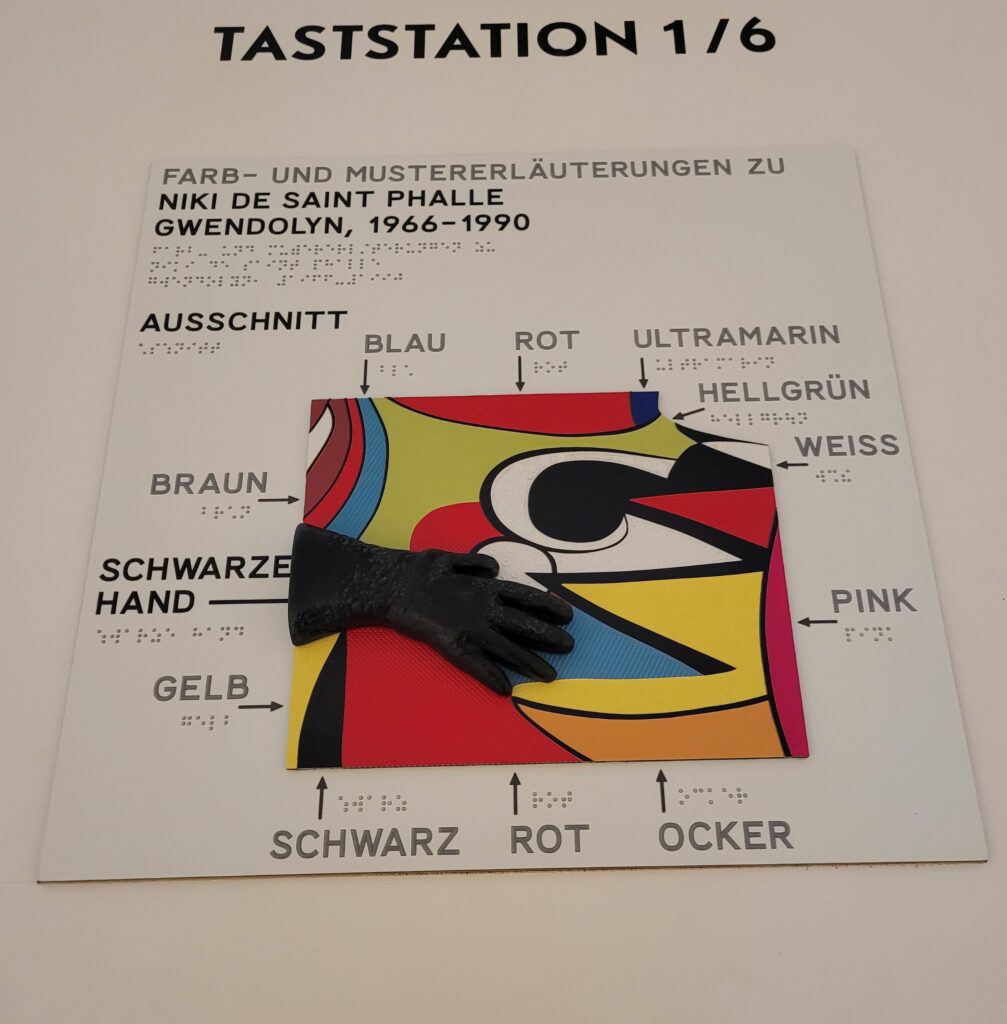

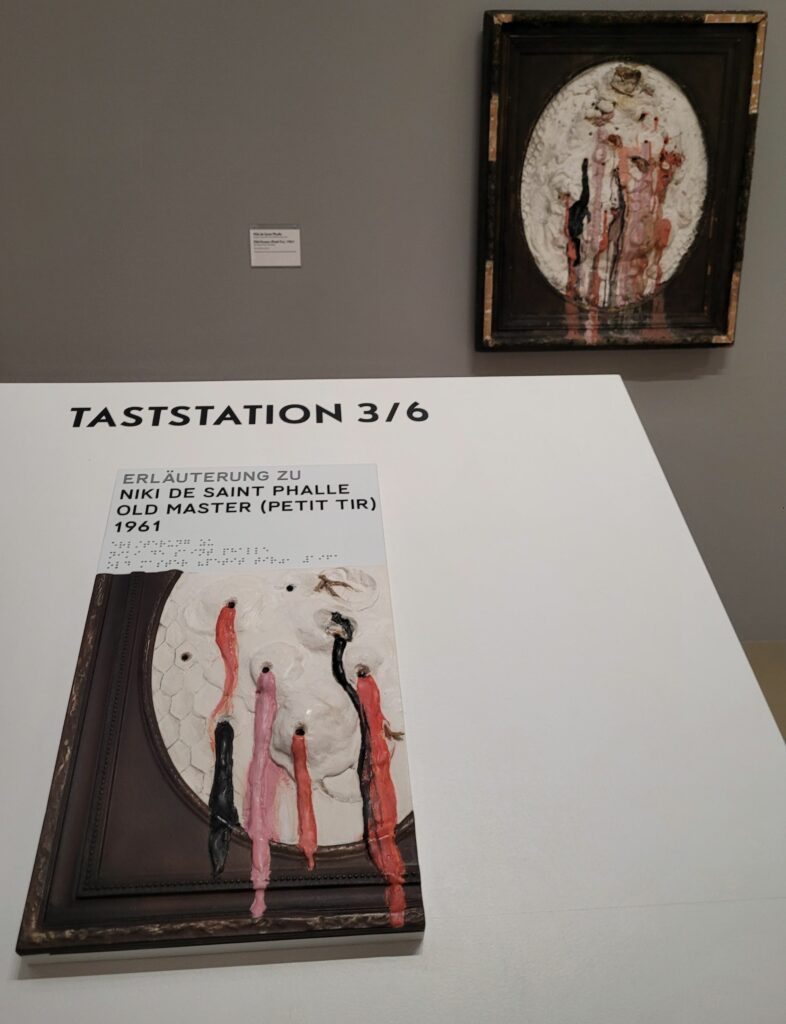

Beeindruckt haben mich auch sechs Taststationen neben einigen Werken von Niki Saint Phalle. Sie ermöglichen nicht nur blinden und sehbehinderten Menschen barrierefreie Zugänge, sondern auch „sehende“ wie ich können die Kunstwerke dadurch auf eine neue Art „begreifen“. Eine wirklich gute Idee.