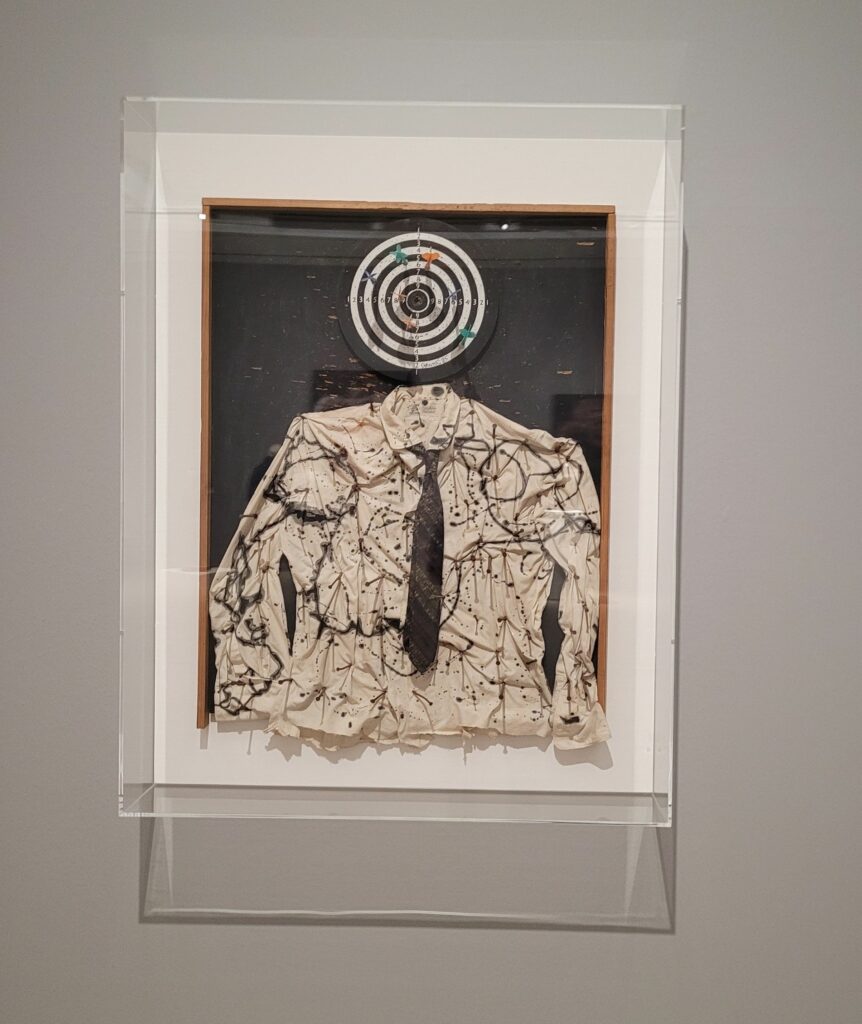

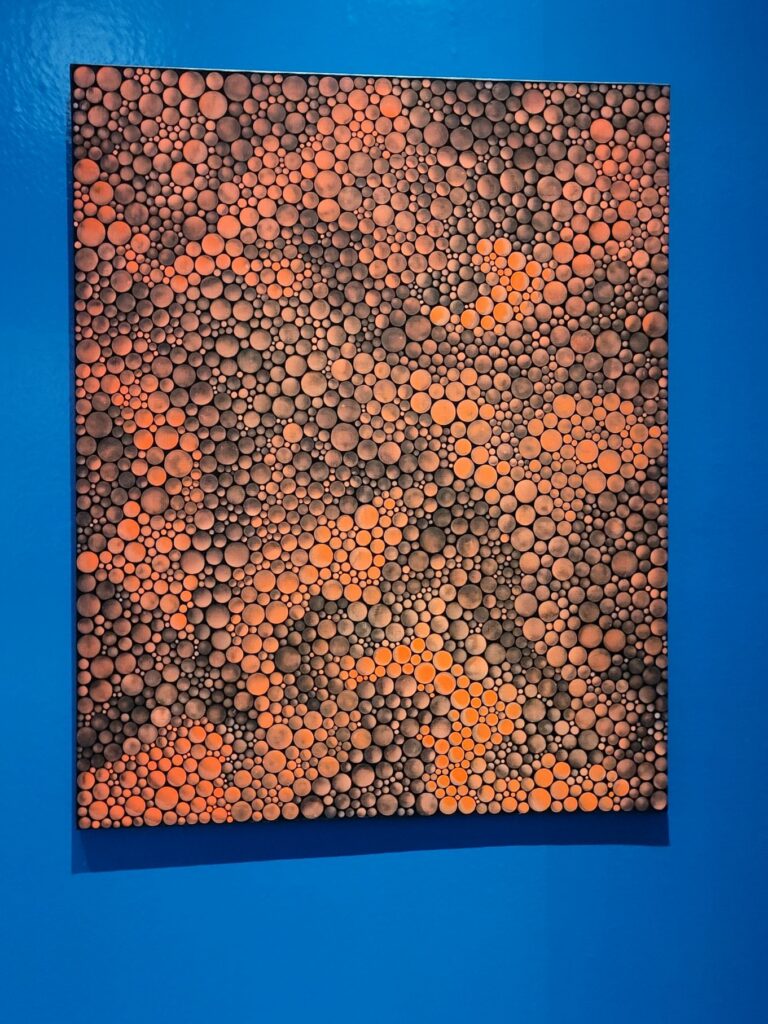

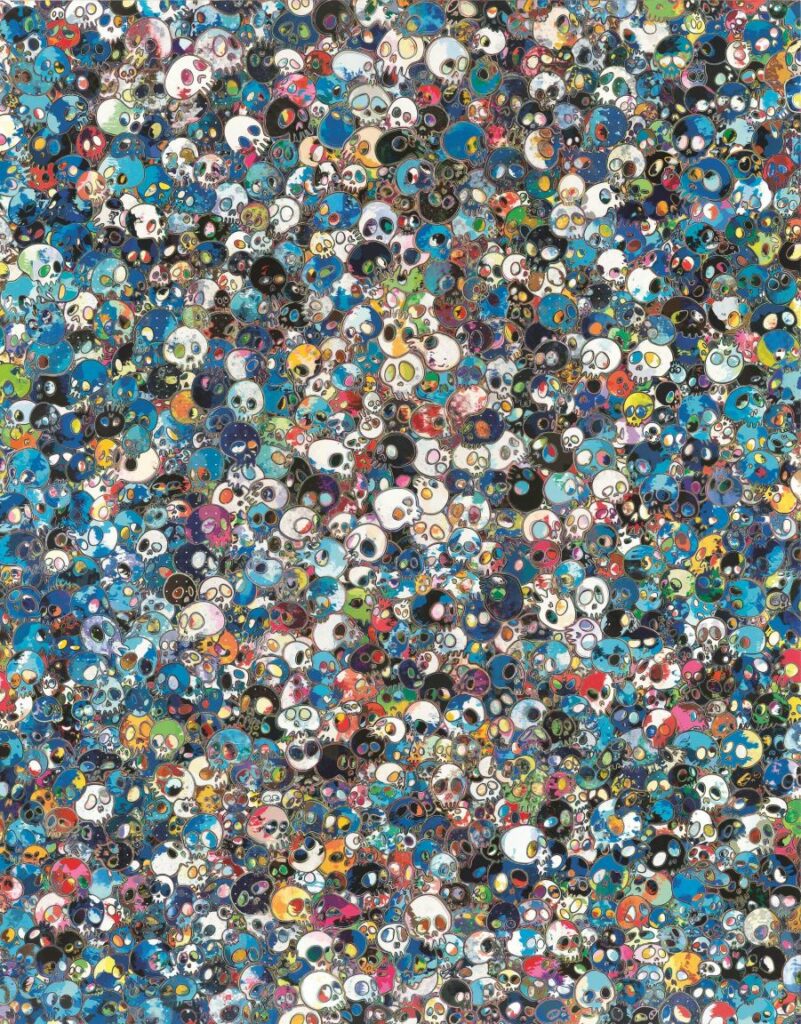

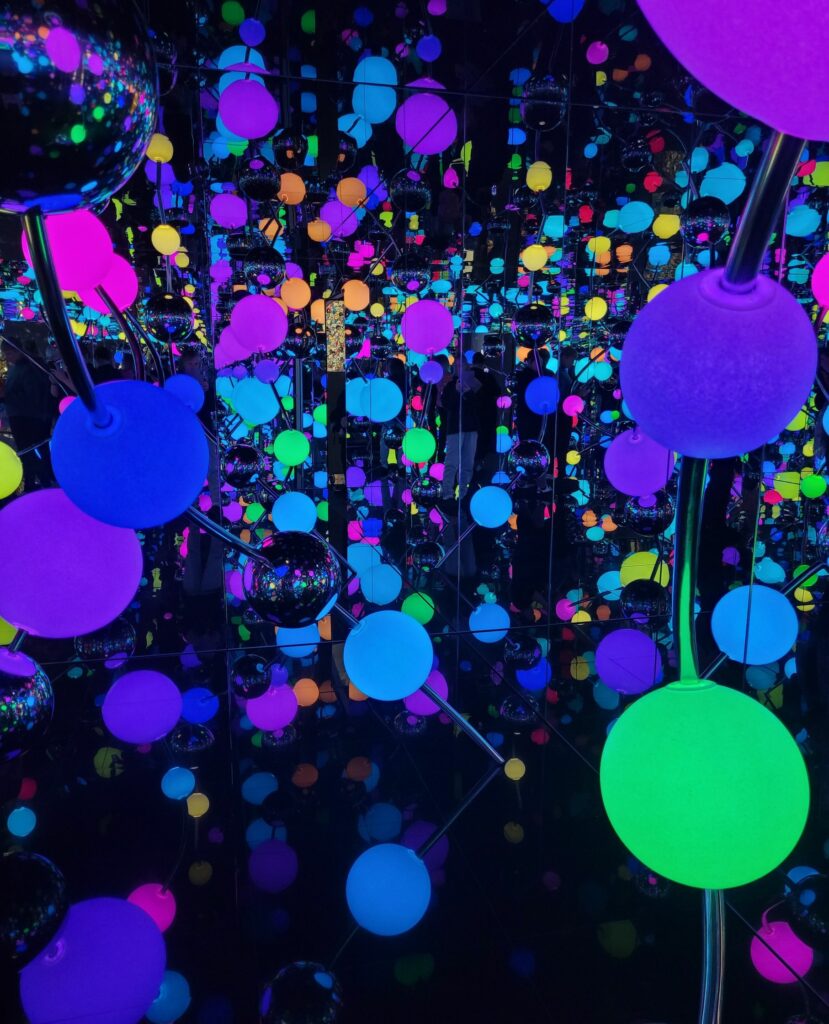

Käte wer? Von Käte Steinitz hatte ich zugegebenerweise noch nie etwas gehört, als ich beim Besuch der Niki-Kusama-Murakami-Ausstelling im Sprengel Museum die Plakate für ihre Ausstellung sah. Es dauerte dann einige Wochen, bis ich mir sie anschaute. Möglicherweise hätte ich es ohne meine Museumscard gar nicht getan. Schließlich sind 14 Euro Eintritt für eine Rentnerin kein Pappenstiel. Aber die Museumscard macht es eben möglich, auch bislang unbekannte KünstlerInnen zu entdecken.

Im Schatten Kurt Schwitters

Unbekannt war Käte Steinitz in den Zwanziger- und Dreißigerjahren des vergangenen Jahrhunderts in Hannover eigentlich nicht. Und auch heute noch ist ihr Wirken im hannoverschen Kulturleben präsent. So ist die hannoversche Literaturzeitschrift Hahnepeter, die ich regelmäßig lese, nach einer von Käthe Steinitz erfundenen Märchenfigur benannt. Und Zinnober, der Rundgang durch die hannoverschen Ateliers, an dem ich jedes Jahr im September so gerne teilnehme, verdankt seinen Namen den legendären Künstlerfesten, die Käte Steinitz in den Zwanzigern gemeinsam mit Kurt Schwitters initiiert und organisiert hat. Doch das war mir gar nicht bewusst – ich habe beides, wenn überhaupt, eher mit Kurt Schwitters in Verbindung gebracht. Es sind eben immer noch meist die Frauen, die vergessen werden

Mit Kurt Schwitters freundete sich Käte Steinitz an, nachdem sie und ihr Mann Ernst nach Hannover gezogen waren. In Berlin hatte sie laut Wikipedia unter anderem bei Käthe Kollwitz und Lovis Corinth Bildende Kunst studiert – die Kunsthochschule durfte sie als Frau damals nicht besuchen. In Hannover wurde ihre Wohnung schnell zum Treffpunkt der hannoverschen Kunstszene – und Käte Steinitz zu einer wichtigen Ideengeberin und Förderin der Avantgarde-Kunst.

Kurt Schwitters und Käte Steinitz arbeiteten eng zusammen: So illustrierte sie sein Märchen „Hahnepeter“ und gründete mit ihm den Verlag Aposs, dessen Namen für „A = aktiv, p = paradox, os = ohne Sentimentalität, s = sensibel“ steht, und machte sich als Mäzenin, Journalistin und Verlegerin einen Namen.

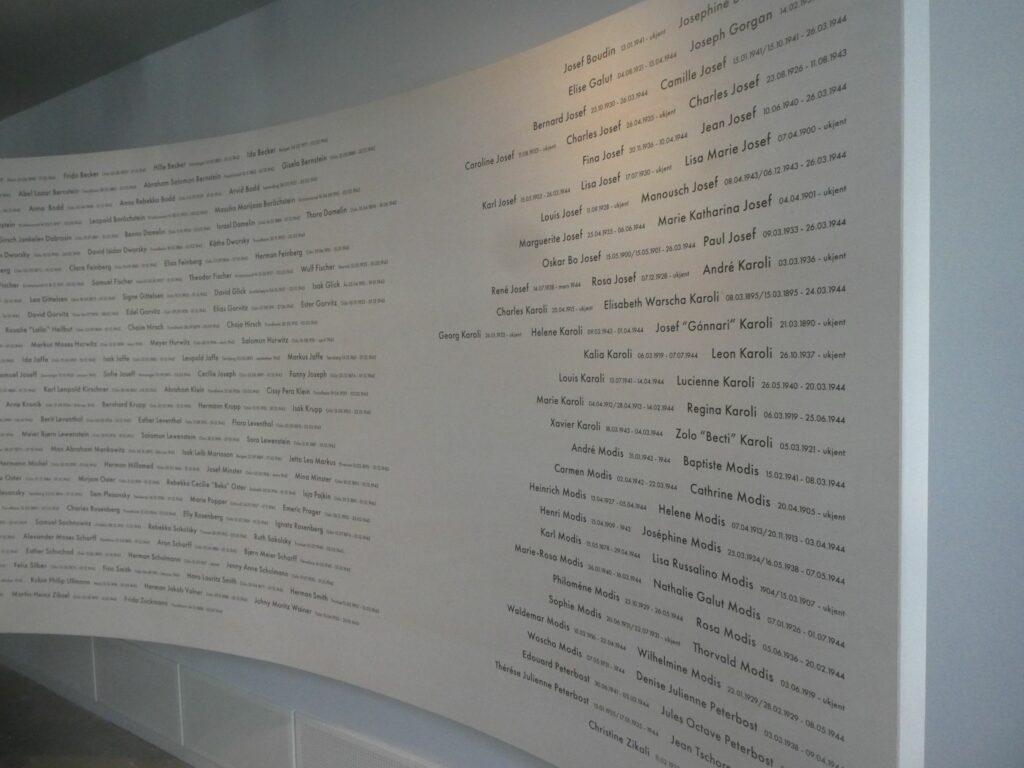

Schon bald nach der Machtergreifung der Nazis 1933 verlor Käte Steinitz‘ Mann Ernst seine Stelle als leitender Arzt am jüdischen Krankenhaus Siloah und emigrierte in die USA. Käte Steinitz und ihre drei Töchter flohen 1936 vor den Nazis nach Amerika. 1935 hatte die Reichsschrifttumskammer ein Publikationsverbot gegen Käte Steinitz verhängt, unter anderem wegen „Kulturbolschewismus“. 1937 wurden ihr Aquarell „Kinderbildnis“ als „Entartete Kunst“ aus dem Provinzialmuseum Hannover beschlagnahmt und vernichtet.

Künstlerisches Werk bleibt unbeachtet

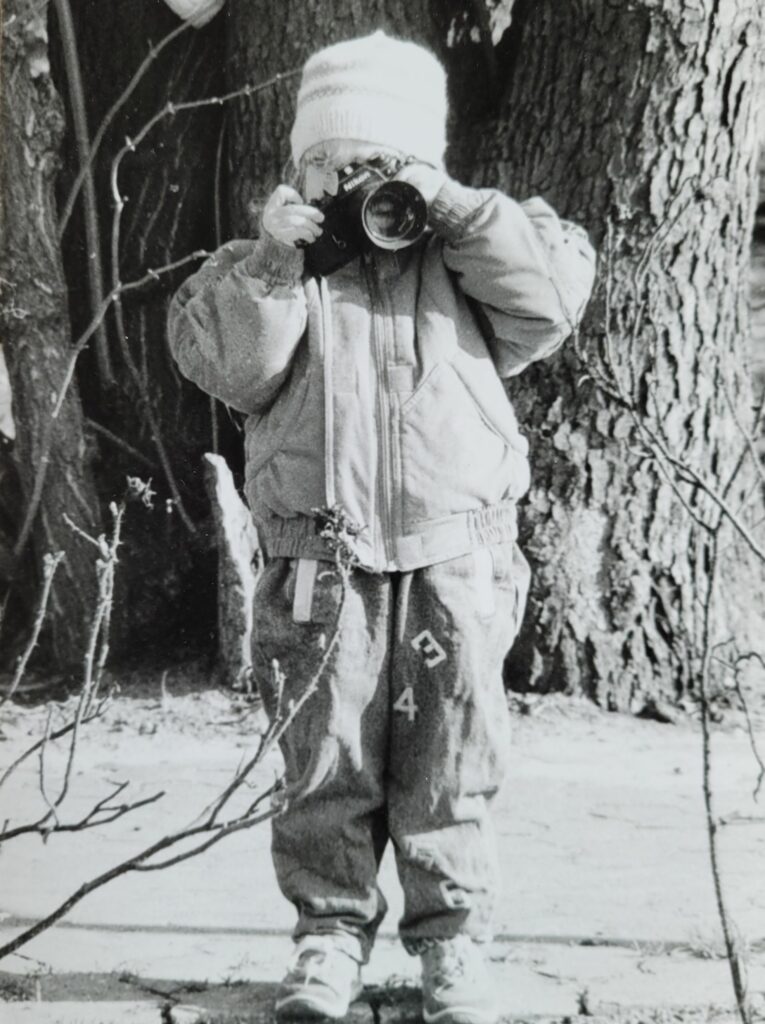

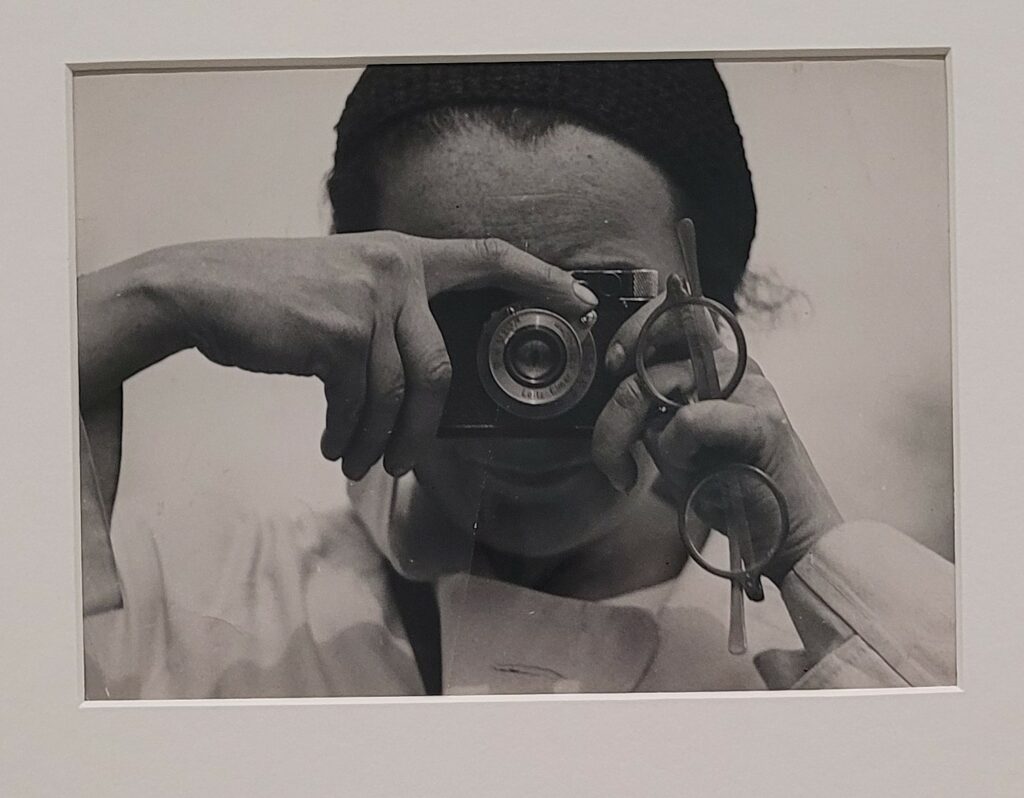

In den USA verdiente Käte Steinitz – oder amerikanisch Kate Trauman Steinitz – ihren Lebensunterhalt unter anderem als Bibliothekarin und Lehrerein. Sie veröffentlichte mehrere Schriften über Leonardo da Vinci und ein Buch über die Zeit in Hannover: „Kurt Schwitters. Erinnerungen aus den Jahren 1918 – 1930“. Und sie arbeitete weiter als Malerin, Fotografin und Illustratorin: Der Teil ihres künstlerischen Nachlasses, den ihre Erben dem Sprengel Museum 2018 schenkten, umfasste laut Sprengel Museum mehr als 2.000 Arbeiten!

Trotzdem blieb ihr Werk weitgehend unbekannt. Der Großteil ihrer Arbeiten wurden nicht veröffentlicht; viele fotografische Arbeiten sind nur als Negative überliefert, Ihr Werk geriet „aus doppeltem Grund … aus dem Blickfeld der Geschichtsschreibung: Als Werk einer Frau wurde es marginalisiert, nach 1936 war es im Exil der Öffentlichkeit kaum mehr zugänglich“, wie es auf einer der Ausstellungstafeln so treffend heißt.

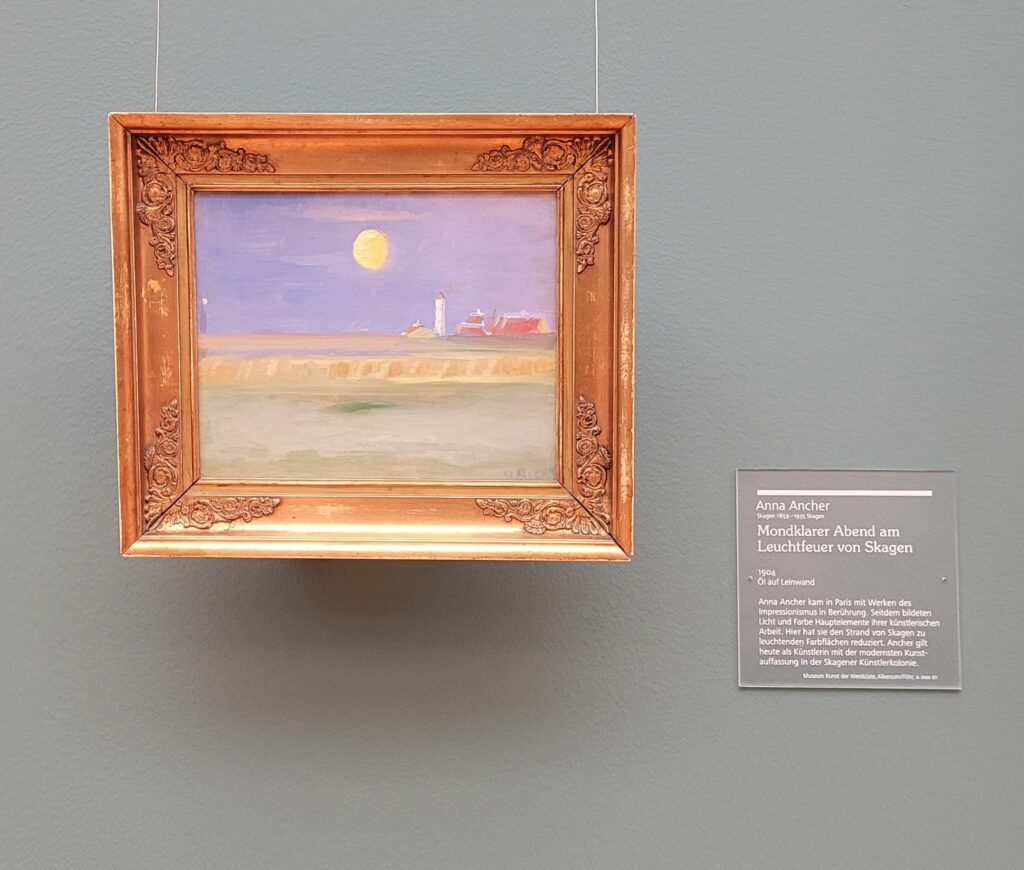

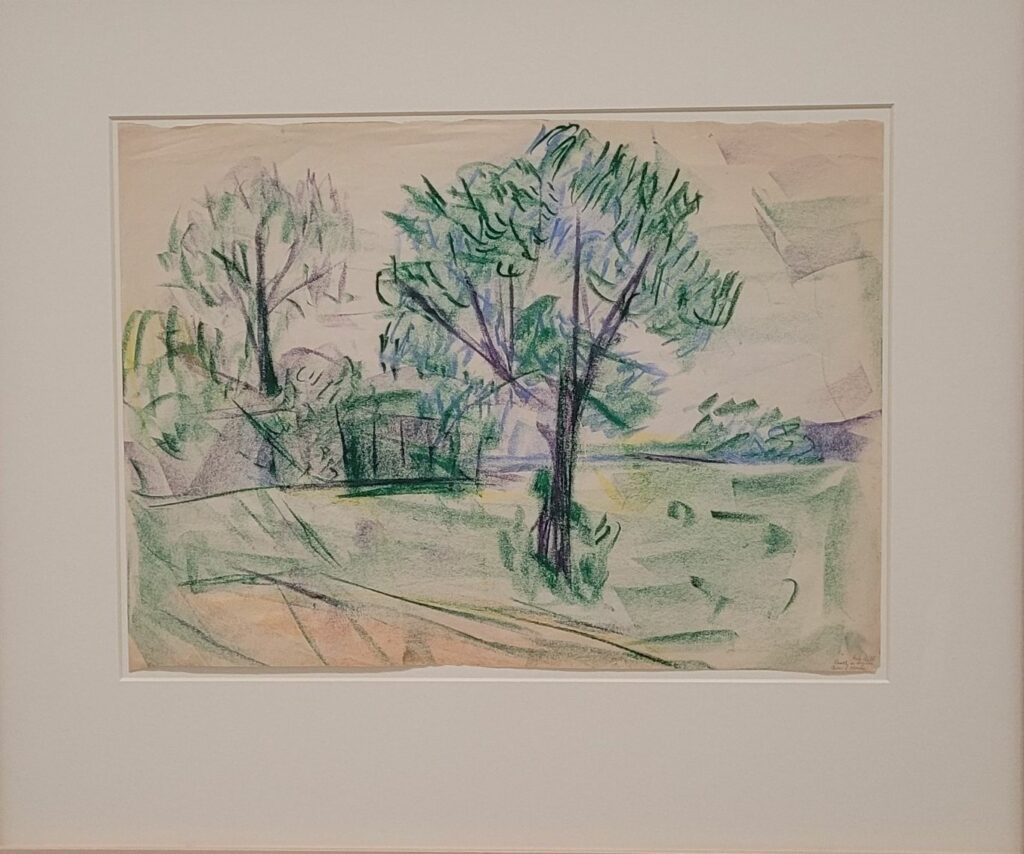

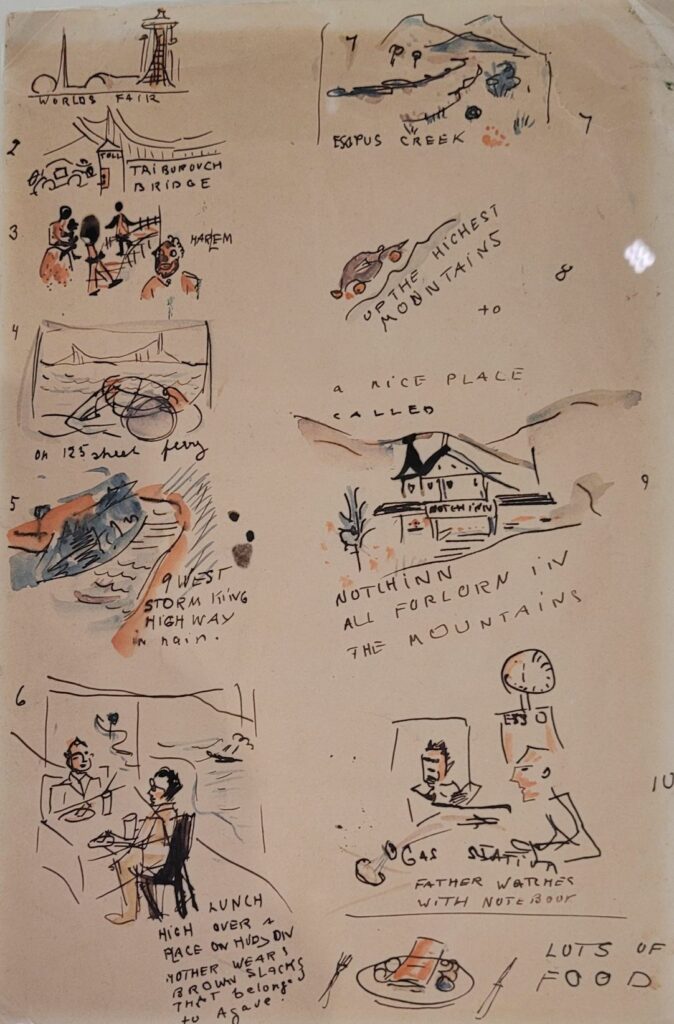

Käte Steinitz starb 1975 in den USA. 50 Jahre nach ihrem Tod sind rund 180 Werke aus sieben Jahrzehnten, darunter expressionistische Hinterglasbilder, Zeichnungen, Fotografien und Texte, im Untergeschoss des Sprengel Museums zu sehen – direkt neben der Dauerausstellung „Abenteuer Abstraktion“. Mir haben am besten ihre Landschaftsbilder gefallen – und als bekennender Skizzenbuchfan – natürlich die Auszüge aus ihren Tage-, Notiz- und Skizzenbüchern.

Stadt Hannover vergibt Käte Steinitz Preis

Die Ausstellung ist noch bis zum 25. Januar zu sehen. Im kommenden Jahr vergibt die Landeshauptstadt Hannover auch erstmals den „Käte Steinitz Preis für künstlerische Kollaboration“. Er ist mit 20.000 Euro dotiert und wird an zeitgenössische KünstlerInnen aus den Bereichen bildende Kunst, Fotografie, Textproduktion, Illustration und Verlagswesen vergeben, „die in enger Zusammenarbeit mit anderen Beteiligten ein herausragendes Werk oder Projekt realisiert haben“.

Für Isabel Schulz, Ideengeberin des Preises und Leiterin des Kurt Schwitters Archivs war Käte Steinitz „eine der spannendsten Persönlichkeiten des kulturellen Lebens in Hannover der 1920er-Jahre … eine herausragende Künstlerin und Netzwerkerin, die mit ihrer Offenheit und ihrem visionären Denken bedeutende Impulse für die Kunstszene setzte.“ Mit dem Preis soll an Käte Steinitz‘ „außergewöhnliches Schaffen und ihre inspirierende Rolle als Vermittlerin der Avantgarde“ erinnert werden. Besser spät als nie.