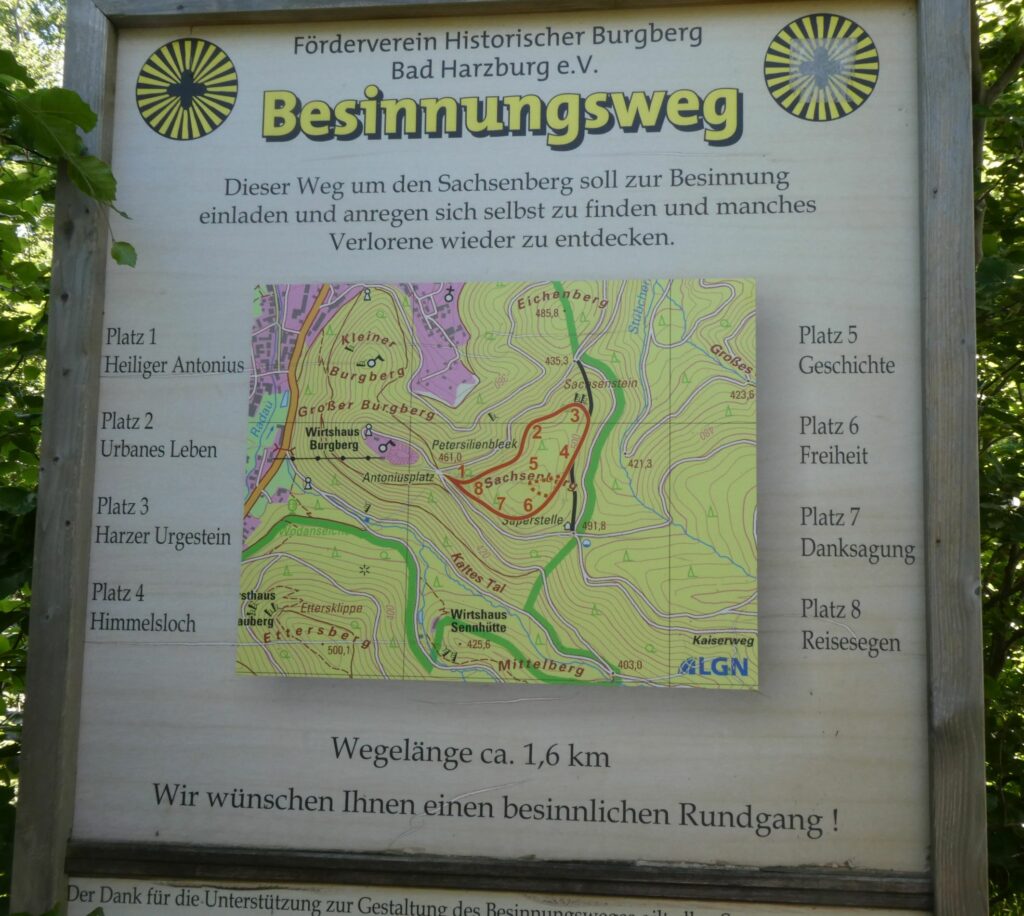

Auf dem Burgberg bei Bad Harzburg war ich schon oft – er ist sozusagen unser Hausberg. Meine Tochter und ich wandern oft hinauf, wenn die Zeit bei meinen Besuchen nicht für eine längere Wanderung reicht oder das Wetter nicht mitspielt. Den Besinnungsweg habe ich aber erst vor ein paar Tagen entdeckt, obwohl er – eigentlich unübersehbar – an der Bergstation der Baumschwebebahn beginnt und endet.

Vor fast 1000 Jahren ging es hier wenig besinnlich zu. Wo Burgberg und Sachsenberg sich treffen, sollen angeblich im Jahr 1073 die Untertanen den deutschen König und späteren Kaiser Heinrich IV. und dessen Gefolge in der Harzburg belagert haben. Grund, wütend zu sein, hatten die Menschen allemal, mussten sie doch von 1065 bis 1068 die Burg in Fronarbeit, also ohne Bezahlung, bauen. An den Aufstand der Sachsen erinnert jetzt eine der insgesamt acht Stationen auf dem 1,6 Kilometer langen Rundweg.

Der führt um und auf die Kuppe des 538 Meter hohen Sachsenbergs und ist genau so, wie ich mir Wanderwege wünsche: schmal und verschlungen. Meist führt der Pfad durch den Wald, aber es gibt viele schöne Ausblicke: auf Bad Harzburg beispielsweise oder auf den Brocken. An vielen Stellen stehen Bänke und laden dazu ein, Pausen zu machen und über die Welt oder sich selbst nachzudenken.

Ich frühstücke auf einer Bank am Sachsenstein. Die Aufschrift „Sonne – Erde – Wind – Wasser“ erinnert an den Sachsengott Krodo, laut Sachsenspiegel ein Gott der Fruchtbarkeit und des Lebens. Krodos Zeit endete mit der Christianisierung im achten Jahrhundert. Jetzt schaut mir der von Ralf Woick geschaffene Krodo-Kopf beim Frühstück zu.

Sein grimmiger Blick stört mich nicht, und während ich in der Sonne sitze, kommt mir das vielleicht bekannteste Zitat aus Goethes Faust in den Sinn: „Verweile doch! du bist so schön!“ Zum Glück habe ich, anders als Faust, keine Wette mit Mephisto abgeschlossen und kann ich den Augenblick genießen.

Das tue ich zu selten, meist fordert mich meine innere Stimme eher auf, mich zu beeilen statt zu verweilen. Dazu passt die Geschichte vom weisen Mann, die ich ein paar Meter weiter an der nächsten Station lese. Gefragt, wie er es schaffe, immer bei der Sache zu sein und ganz ruhig zu bleiben, verrät er sein Geheimnis. „Ganz einfach: Wenn ich sitze, sitze ich, wenn ich stehe, stehe ich und wenn ich gehe, gehe ich.“ Mir geht es indes wie vielen Menschen. Wenn ich sitze, bin ich schon im Begriff, aufzustehen, wenn ich stehe, denke ich schon daran, loszugehen, wenn ich gehe, denke ich schon ans Ziel – und wenn ich angekommen bin, suche ich schon ein neues Ziel, eine neue Aufgabe. Das soll anders werden.

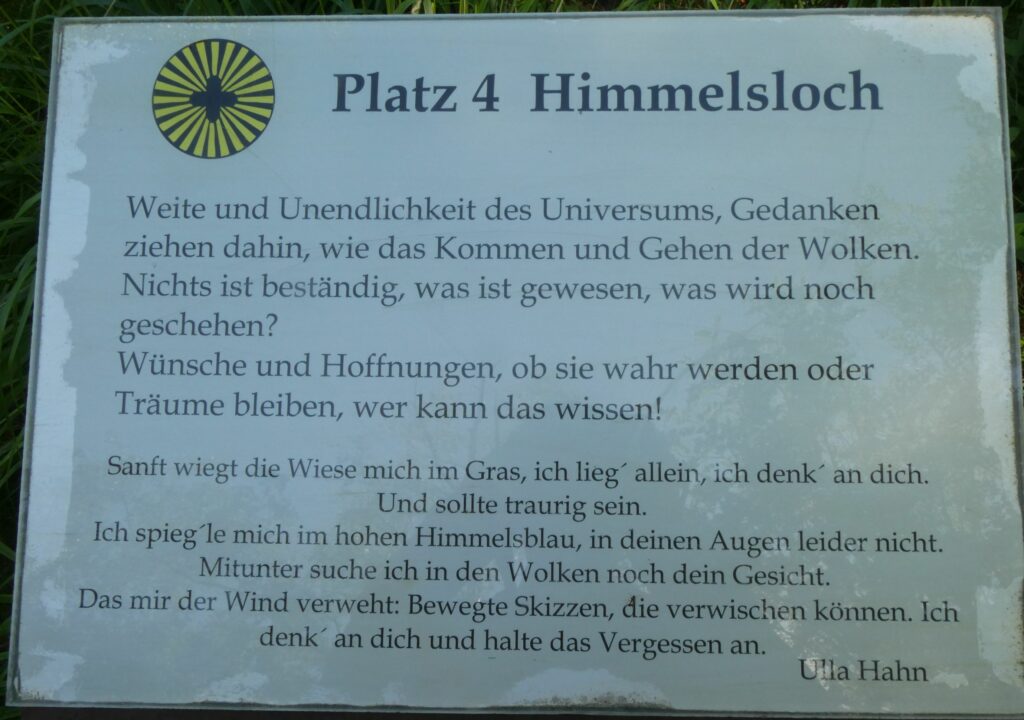

Am nächsten Platz, dem Himmelsloch, wäre ich gerne länger geblieben. Auf der hölzernen Liege liegend, schaue ich in den blauen Himmel, der sich zwischen den hohen Bäumen zeigt. Doch leider währt der Himmelsblick nicht lange. Das Holz war frühmorgens noch feucht vom Tau. Aber ich werde sicher bald wiederkommen und dann gewiss länger bleiben.