Alexandra Bohlmanns Aufruf zur Blogparade folge ich gerne (https://alexandrabohlmann.com/blogparade-zeige-deinen-schreibtisch/). Allerdings habe ich nicht nur einen Arbeitstisch, sondern gleich vier. Und die sind innerhalb des Hauses schon mehrmals umgezogen. Das letzte Mal vor fast einem Jahr.

Mein Mann behauptet, mein Schreibtisch habe mit Ausnahme von Küche, Bad und Wohnzimmer schon in jedem Raum des Hauses gestanden. Das ist übertrieben, ebenso wie sein Vorschlag, Rollen unter die Beine zu montieren, damit ich sie leichter von einem Ort zum anderen bewegen lassen. Denn zum einen sind sie recht leicht, sie zu verrücken ist wirklich kein Problem. Und zum anderen glaube ich, dass sie jetzt am richtigen Platz sind.

Seit alle Kinder aus dem Haus sind, hatte ich – welch ein Luxus – zwei Arbeitszimmer. Als ich Rentnerin wurde, habe ich ein Arbeitszimmmer in ein Atelier, den darin stehenden Schreib- in einen Maltisch umfunktioniert. Denn Malen gehört zu den Dingen, die ich in diesem Leben unbedingt noch lernen möchte: Ich will im wahrsten Sinne des Wortes mehr Farbe in mein Leben bringen. Weil ich das Malzimmer aber kaum genutzt habe, habe ich dann im vergangenen September Mal- und Schreibraum zusammengelegt (https://timetoflyblog.com/zinnober-und-andere-atelierbesuche). Seither stehen Schreib- und Maltisch einträchtig nebeneinander – das inspiriert mich hoffentlich, Schreiben und Malen zu verbinden.

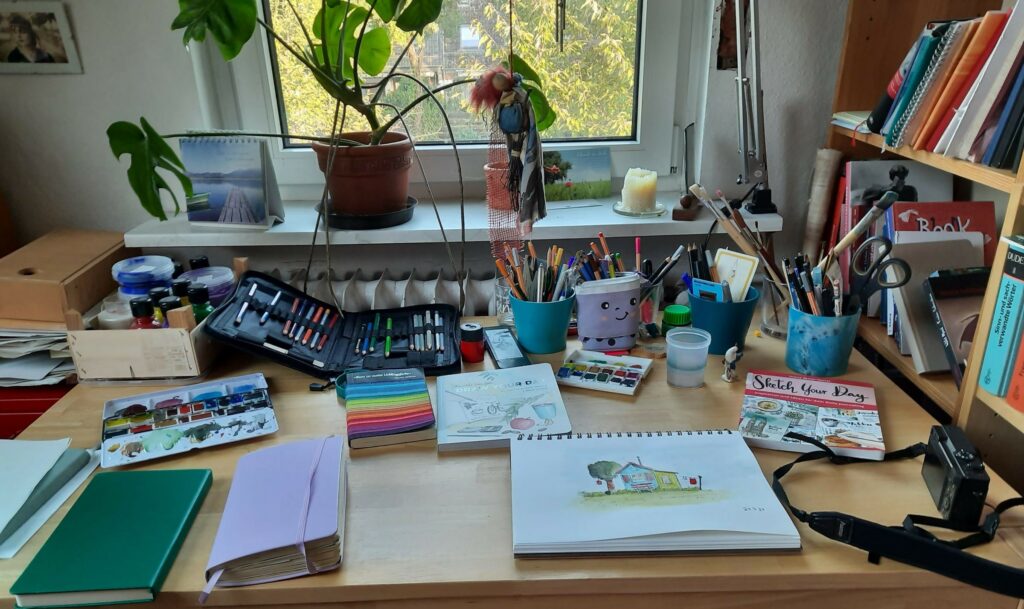

Beide Tische sind aus hellem Holz und etwa gleich groß. Wenn mir der Sinn nach Veränderung und neuen Blickwinkeln steht, wird der Maltisch mit wenigen Handgriffen zum Schreibtisch – und umgekehrt. Derzeit steht mein Schreibtisch ganz feng-shui-mäßig im rechten Winkel zum Fenster. Ich habe außerdem beim Schreiben die Wand im Rücken und die Zimmertür immer im Blick. Beim Malen schaue ich dagegen aus dem Fenster, ein Dachfenster sorgt für zusätzliches Licht von der Seite. Auf meinem Maltisch können Farben und Bleistifte, Blocks und Skizzenbücher, Schere und Kleber liegen bleiben, auch wenn ich sie manchmal tagelang nicht benutze.

Meist zeichne ich mit Aquarellstiften – und ich liebe Skizzenbücher: Ich möchte meine Ideen und meine Erlebnisse künftig nicht nur in Worten, sondern auch in Skizzen festhalten – zum Beispiel in einem „Visual diary“ oder in einem „Art Journal“. Doch „One Sketch a day“, also eine Zeichnung am Tag, bleibt (noch) allzuoft nur ein guter Vorsatz.

Auf dem Maltisch stört mich kreatives Chaos nicht, auf meinen Schreibtischen mag ich‘s eigentlich gerne ordentlich. Doch Ordnung halten fällt mir leider schwer – mich von einigen lieb gewonnenen Utensilien zu trennen ebenfalls. So aufgeräumt wie auf den Fotos ist mein Schreibtische nur selten. Denn wenn ich arbeite, verteile ich meine Unterlagen nicht nur auf einem, sondern auch auf den angrenzenden Tischen. Und allzu oft bleiben sie dort auch liegen, wenn ich mit der Arbeit fertig bin.

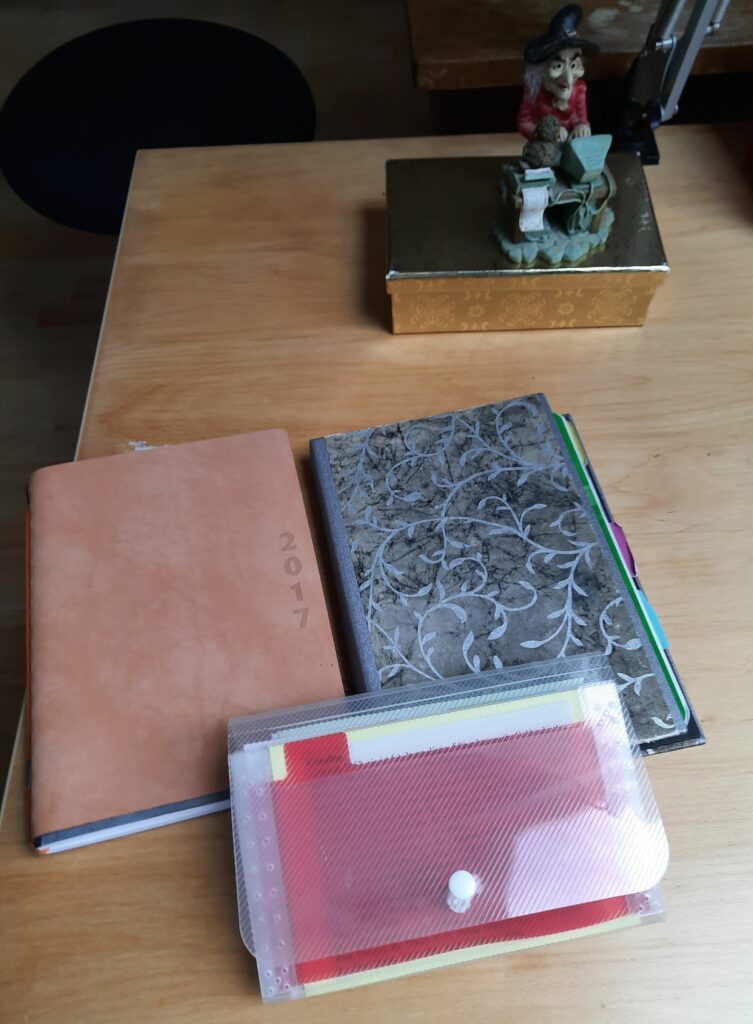

Ich arbeite meist am Notebook: Es wandert mit mir von Schreibtisch zu Schreibtisch; auf ihm schreibe ich meine Texte, recherchiere und bearbeite meine Korrekturaufträge. Doch ich schreibe auch recht viel mit der Hand. Viele Ideen notiere ich ganz klassisch auf A6-Karteikarten und oder in einem Spiralheft, dessen silberne Hülle eine befreundete Buchbinderin für mich angefertigt hat. Wenn ich unterwegs bin, habe ich das Notizheft und die wichtigsten Karten in einer verschließbaren A6-Fächermappe fast immer dabei. Zu Hause bewahre ich die Karteikarten in einem Karteikasten auf dem Schreibtisch; dort liegen dann auch mein Notizbuch und mein Kalender.

Ich bin, ich gebe es zu, ein Papierfreak: Am liebsten schreibe ich in Kladden und Spiralblocks von Claire Fontaine; der Einband sollte flexibel, das Papier muss unliniert sein. Kariertes oder liniertes Papier gehen gar nicht, gepunktetes Papier, neudeutsch dotted, nur im „Notfall“, wenn es kein anderes gibt. Der Sinn dieser Lineatur erschließt sich mir allerdings nicht wirklich.

Weniger wählerisch bin ich bei den Stiften, die beiden Stiftebehälter enthalten ein buntes Sammelsurium. Denn meine Vorlieben ändern sich immer wieder. Meist schreibe ich mit Kulis, gekauften oder geschenkten, gelegentlich nutze ich auch Gelstifte oder Fineliner. Und auch ohne Textmarker komme ich nicht aus. Denn ich erfasse Inhalte leichter, wenn ich Texte nicht am Computer, sondern auf Papier lese – und die wichtigsten Stelle markiere

Ein Timer hilft mir, meine Arbeitszeit bei bestimmten Aufgaben zu begrenzen. Denn immer noch vergesse ich manchmal die Zeit, wenn ich recherchiere oder schreibe. Bei anderen Aufgaben lasse ich mich allzu gerne ablenken. Damit das nicht geschieht, teilt die Eule die Zeit nach dem Pomodoro-Prinzip in 25-Minuten-Abschnitte, in denen ich konzentriert arbeite, und kurze Erholungspausen. Und der Buddha bringt mit seiner kleinen Kerze in den Herbst- und Wintermonaten ein bisschen Licht in die Dunkelheit, wenn ich schon früh oder noch spät am Schreibtisch sitze.

In dem vergoldeten Pappkästchen sammle ich meine USB-Sticks. Seit ich im Volontariat vor fast einem halben Jahrhundert wegen eines Programmierfehlers das Inhaltsverzeichnis des Computers gelöscht und mehrere Tage damit verbracht habe, die nicht gesicherten Dateien der Kollegen zu rekonstruieren, speichere ich meine Dateien täglich ab, oft mehrmals und auf verschiedenen Datenträgern. Die Hexe am Computer bewacht sie, unterstützt von zwei Kolleginnen, die an der Schreibtischlampe hängend den Überblick behalten und mir (hoffentlich) Glück bringen.

Auf dem Holzbrettchen, das meine Tochter mit Kaffeetasse und Buch verziert hat, steht meist eine halbvolle Kaffeetasse. Auf Kaffee kann ich nicht verzichten, vor allem morgens ist er ein Muss. Ich bin Frühaufsteherin und eigentlich kein Morgenmuffel, doch vor der ersten Koffeindosis bin ziemlich unleidlich und unkreativ.

Musik höre ich dagegen nur phasenweise. Um mehr Platz und Ordnung auf meinem Schreibtisch zu haben, habe ich sowohl die CD-Box als auch den Monitor auf meinen Ersatzschreibtisch ausgelagert. In seinem ersten Leben war Schreibtisch Nr. 3 eine Tischnähmaschine. Sie gehörte meiner Mutter, genäht wurde an ihr eigentlich nie. Auch bei mir wird sie zweckentfremdet, vor allem für Videokonferenzen und Korrekturarbeiten am großen Monitor.

Bei Korrekturaufträgen arbeite ich meist mit zwei Notebooks. Mit meinem Arbeitsnotebook logge ich mich ins Verlagssystem ein, mit meinem alten Ersatznotebook recherchiere ich im Internet, wenn sich (inhaltliche, orthografische oder grammatische) Fragen ergeben. Das zweite Notebook hat, anders als sein jüngerer Bruder, einen festen Platz. Es steht auf einem kleinen Computertisch – Arbeitstisch Nr. 4. der nach getaner Arbeit wieder an die Wand und damit aus dem Blick rückt.