Als Friedrich Merz vor gut einem Jahr, am 22. Januar 2024, in Caren Miosgas Talksendung zu Gast war, begrüßte er laut Tagesschau.de ausdrücklich, dass „in ganz Deutschland … in den vergangenen Tagen Hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen (waren), um gegen die AfD zu demonstrieren. Anlass waren die Enthüllungen über konspirative Treffen von AfD-Mitgliedern, bei denen Pläne besprochen wurden, Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland auszuweisen.“

„Ich halte das für ein sehr, sehr ermutigendes Zeichen unserer lebendigen Demokratie‘“, wird Merz auf der Tagesschau-Website zitiert und weiter: „Er sei kein ängstlicher Mensch, teile aber die Sorgen der Demonstranten“ – auch wenn er selbst nicht an den Demos teilnehmen konnte. Markus Söder habe in München mitdemonstriert.

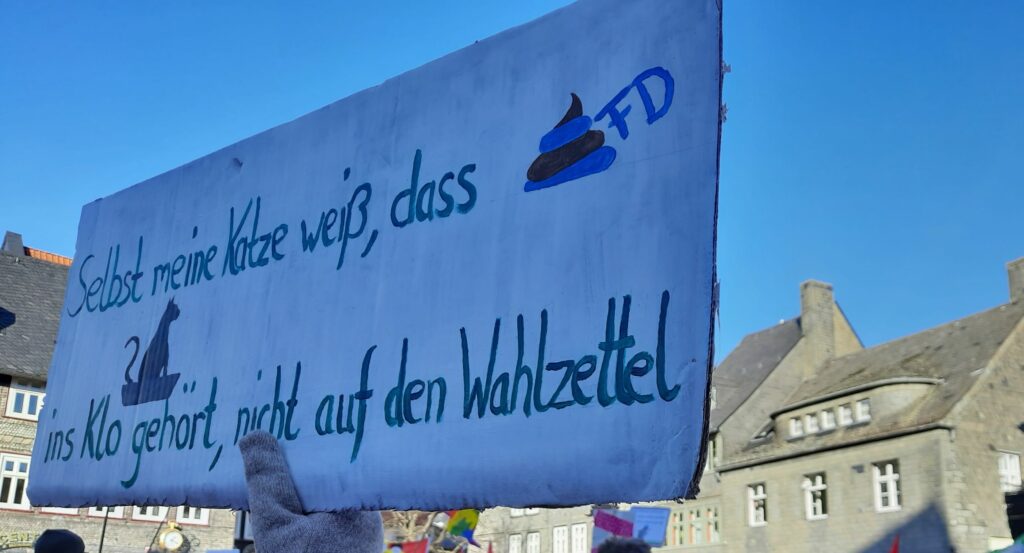

13 Monate später beschimpfte Friedrich Merz bei einer Veranstaltung die Menschen, die „da draußen“ gegen rechts demonstrieren, als „grüne und linke Spinner“, die „nicht mehr alle Tassen im Schrank haben“, die „nicht klar denken können“ (#omasgegenrechts_hannover). Für sie – und also auch für mich – will er als Kanzler keine Politik machen. Denn auch ich gehöre zu den linken und grünen Spinnern.

Wirklich überrascht hat mich Friedrich Merz Sinneswandel nicht. Schließlich ist ja bekannt, wie schnell er das, was er einmal gesagt hat, vergisst. So schlug der CDU-Kanzlerkandidat laut Spiegel.de Grünen und SPD im November 2024 nach dem Bruch der Ampelkoalition vor: „‚Wir sollten vereinbaren, dass wir nur die Entscheidungen auf die Tagesordnung des Plenums setzen, über die wir uns zuvor mit Ihnen von der SPD und den Grünen in der Sache geeinigt haben.‘ So könne man ‚eine zufällige oder tatsächlich herbeigeführte Mehrheit‘ mit der AfD vermeiden. ‚Denn das hätten diese Damen und Herren von Rechtsaußen doch gern, dass sie plötzlich die Mehrheiten besorgen.‘“ Und noch am 11. Januar sagte Merz zur Zusammenarbeit mit der AfD: „‚Ich wiederhole es hier zum Mitschreiben. Eine Zusammenarbeit unter meiner Führung wird es mit der CDU in Deutschland nicht geben.‘“ und weiter: „‚Wir arbeiten nicht mit einer Partei zusammen, die ausländerfeindlich ist, die antisemitisch ist, die Rechtsradikale in ihren Reihen, die Kriminelle in ihren Reihen hält, eine Partei, die mit Russland liebäugelt und aus der Nato und der Europäischen Union austreten will.‘“ Doch schon 18 Tage nachdem er „das Aufrechterhalten der Brandmauer (…) zur Chefsache“ machte und sein „Schicksal als Parteivorsitzender der CDU an diese Antwort“ knüpfte, ließ er über seinen „5-Punkte-Plan“ zur Verschärfung der Migration abstimmen – und erreichte nur mit Stimmen der AfD eine knappe Mehrheit. Seine Aussage „Eine richtige Entscheidung wird nicht dadurch falsch, dass die Falschen zustimmen. Sie bleibt richtig“, lässt ahnen, wo er in Zukunft seine Mehrheiten suchen wird: nicht bei grünen und linken Spinnern, die es wagen, von ihrem Recht Gebrauch zu machen und friedlich zu demonstrieren

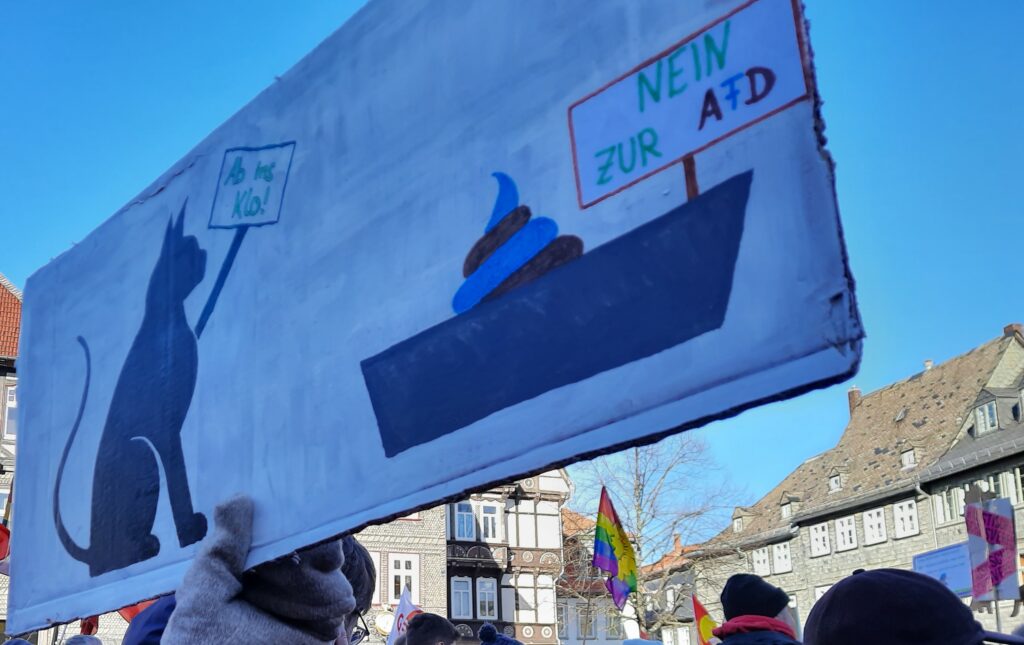

An der Demonstration gegen den Rechtsruck beteiligten sich gestern in Hannover nach Polizeiangaben immerhin etwa 2.000 Menschen, die VeranstalterInnen, unter andererm Studis gegen rechts und Students for Future, zählten sogar 6.000 TeilnehmerInnen. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich wie bei den meisten Demonstrationen irgendwo dazwischen. Auch wenn die Beteiligung diemal geringer war als noch vor zwei Wochen, sind wir keine kleine Minderheit. Ich weiß, dass viele meiner Bekannten meine politischen Ansichten und Ängste teilen, aber nur wenige gehen für ihre Überzeugung auf die Straße.

Für andere ist das Maß jetzt voll. Zum Beispiel für den Mann, der bei der Demo gestern zufällig eine Zeit lang neben mir ging. Als wir ein paar Minuten in der Nähe des AfD-Stands stoppen mussten, kamen wir, beide wohl über 60, ins Gespräch. Er sei lange CDU-Mitglied gewesen und dies sei seine erste Demo, erzählte er. Auf dem Weg zur Demo hatte uns ein junges Paar angesprochen, weil wir unsere Omas- und Opas-gegen-rechts-Westen trugen. Auch sie outeten sich als CDU-Mitglieder, fanden es aber gut, dass die Omas und Opas auf die Straße gehen.

Ihre beiden Kinder waren etwa so alt wie unsere Enkelkinder – und wenn ich gegen rechts demonstriere, tue ich es auch ihretwegen und für sie. Denn was soll ich ihnen sagen, wenn sie mich irgendwann fragen, wo ich war, was ich getan habe, als es angefangen hat. Als die Brandmauer gefallen ist, als CDU und FDP im Bundestag mit Hilfe der AfD die Migrationspolitik verschärfen wollten. Ich habe mich immer dafür geschämt, dass meine Onkel mitgemacht haben, als in der Pogromnacht 1938 Jüdinnen und Juden in ihrem/meinem Heimatort angegriffen, ihre Häuser zerstört wurden. Ich möchte nicht, dass meine Enkelkinder sich irgendwann für mich schämen müssen.

Ja, ich gebe zu, das Video, das ich gestern Abend auf dem Instagram-Kanal der #Omasgegenrechts gesehen habe, macht mir Angst. Angst vor dem, was auf uns zu kommt, wenn dieser Mann Bundeskanzler wird. Und ich fürchte, dass die Demonstration gestern nicht die letzte sein wird. Auch nach der Wahl werden wir „linken und grünen Spinner“ wohl wieder auf die Straße gehen und demonstrieren: gegen die sich ausbreitende Geschichtsdemenz in unserem Land, gegen rechtsextreme und gegen die, die mit ihnen gemeinsame Sache machen.

All die, die immer noch schweigen, möchte ich an Martin Niemöllers Aussage erinnern, die „viel zitiert, oft abgewandelt, manchmal missbraucht, immer noch aktuell“ ist:

Als die Nazis die Kommunisten holten,

habe ich geschwiegen,

ich war ja kein Kommunist.

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,

habe ich geschwiegen,

ich war ja kein Sozialdemokrat.

Als sie die Gewerkschafter holten,

habe ich geschwiegen,

ich war ja kein Gewerkschafter.

Als sie mich holten,

gab es keinen mehr,

der protestieren konnte.

Nachzulesen unter https://martin-niemoeller-stiftung.de/martin-niemoeller/als-die-nazis-die-kommunisten-holten