Das Jahr ist fast zu Ende und fast kann es einem leid tun. Keiner mag es, so scheint es, und alle können kaum erwarten, dass es endlich um 12 der letzte Schlag trifft. Als ob sicher wäre, dass im neuen Jahr alles besser wird.

2020 wird den meisten in keiner guten Erinnerung bleiben. Es ist und bleibt vermutlich das COVID-19-Jahr. Nicht wenige vergleichen Corona mit der Pest, die vor allem im 14. Jahrhundert in Europa wütete. Ich möchte die Gefahr durch das Virus gewiss nicht kleinreden, aber ich finde, der Vergleich hinkt ein wenig, Denn an der Pest starben viel mehr Menschen und die meisten hatten – anders als wir heute – keine Chance, sich vor der Krankheit zu schützen. Einen Impfstoff gibt es inzwischen auch – er wurde in unfassbar kurzer Zeit entwickelt. Doch manche Menschen halten ihn scheinbar für gefährlicher als die Corona selbst. Andere sehen ihre Freiheit bedroht, weil sie einen Mund-Nasenschutz tragen müssen – und demonstrieren dagegen, leider meist zusammen mit Rechtsradikalen, Antisemiten und Faschisten. Vor dieser Mischung fürchte ich mich fast mehr als vor COVID-19: Werden wir die rechten Geister, die manche Covidioten vielleicht ohne es zu wollen stark machen, wieder los? Ich hoffe es sehr.

Natürlich, das Virus hat unser Leben durch Lockdowns, Homeoffice, Ausgangs-, Reise- oder Kontaktbeschränkungen drastisch verändert. Und natürlich ist auch mein Leben in diesem Jahr anders verlaufen, als ich es mir vorgestellt habe. Was ist also aus all dem geworden, was ich mir am Neujahrsmorgen, ganz fest vorgenommen hab?“, wie Reinhard Mey in seinem Lied 71 einhalb fragt. Einiges ist sicher anders gelaufen, als ich es geplant habe, aber das ist eigentlich jedes Jahr so. „Die meisten guten Vorsätze vom Jahresanfang habe ich leider nicht in die Tat umgesetzt“, habe ich vor einem Jahr geschrieben.

Die gute Nachricht zuerst: Ich habe so viele Bücher gelesen (durchschnittlich eins pro Woche) und sogar mehr Blogbeiträge geschrieben, als ich mir vorgenommen hatte: 38 waren es in diesem, 25 in meinem zweiten Blog (chaosgaertnerinnen.de; könnt ihr gerne abonnieren, kostet auch nix. Ende des Werbeblocks). Das liegt sicher auch daran, dass ich weniger gearbeitet habe als in den vergangenen Jahren. Vorgenommen hatte ich mir das schon lange; jetzt sind bei mir, wie bei vielen meiner Kolleginnen und Kollegen Aufträge weggebrochen und mir blieb keine andere Wahl. Nein, ich habe keinen Grund, über coronabedingte Einschränkungen zu jammern, es wäre jammern auf sehr hohem Niveau.

Die Aktion 12 Monate ein Blickwinkel habe ich auf beiden Blogs fast durchgehalten – und ich will sie im nächsten Jahr mit anderen Blickwinkeln fortsetzen. Denn ich fand es interessant zu dokumentieren, wie sich der Würmsee in einem Jahr verändert hat. Leider nicht zum besten,denn er ist fast verlandet.

Verwunderlich ist das ist nicht: Einem Artikel in der Nature-Zeitschrift Communications Earth & Environment zufolge sinken infolge der menschengemachten Klimakrise sogar die Pegel großer Binnengewässer wie des Kaspischen Meers. Ein Minisee wie der Würmsee hat da wohl keine Chance.

Der Umwelt hat das Coronavirus mehr geholfen als geschadet – weil die Menschen weniger gereist sind und weil weniger produziert und konsumiert wurde, ist der CO2 Ausstoß gesunken. Und manches CO2-Einsparziel lässt sich dadurch auf wundersame Weise erreichen.

Irgendwie empfinde ich es fast als Ironie des Schicksals, dass das Coronavirus, oder SARS-CoV-2, wie es offiziell heißt, vermutlich von Fledermäusen und auf den Menschen übergesprungen ist. Die Fachleute sind sicher, dass die Zoonosen zunehmen werden – zum einen, weil viele Wildtiere in den Siedlungsräumen der Menschen näher kommen, da wir ihre Lebensräume zerstören, zum anderen, weil auch der Handel mit exotischen Tieren kein Ende, sondern eher zunimmt. Vielleicht schlägt die Natur auf diese Art zurück, schafft uns Menschen langsam, aber sicher ab.

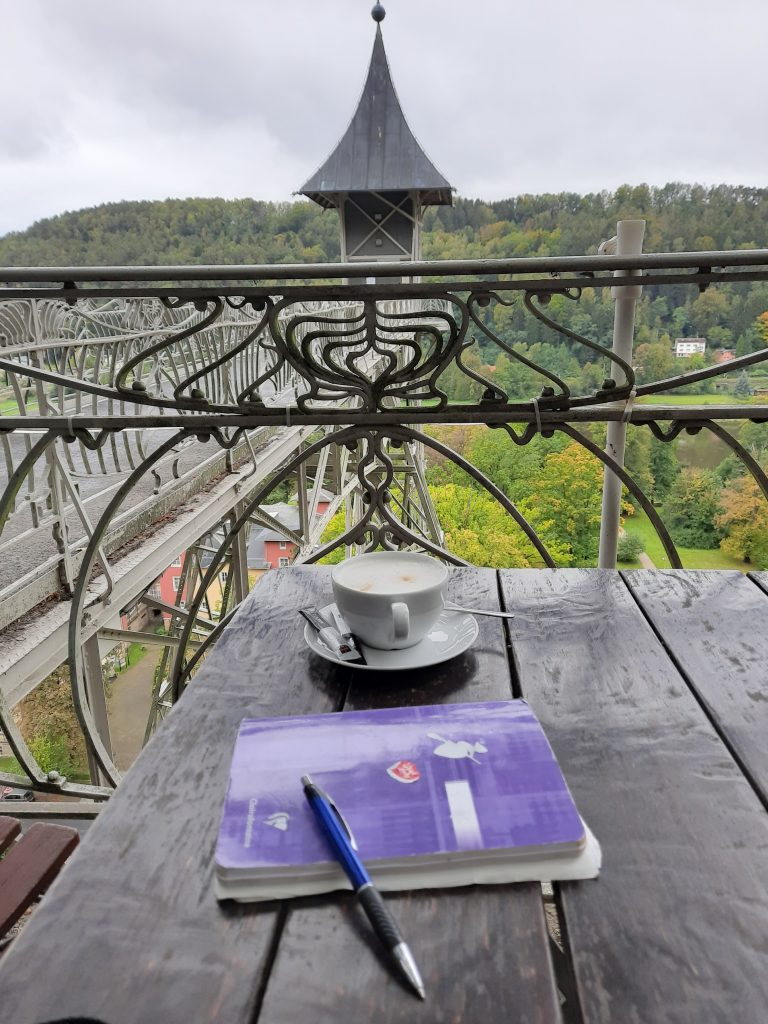

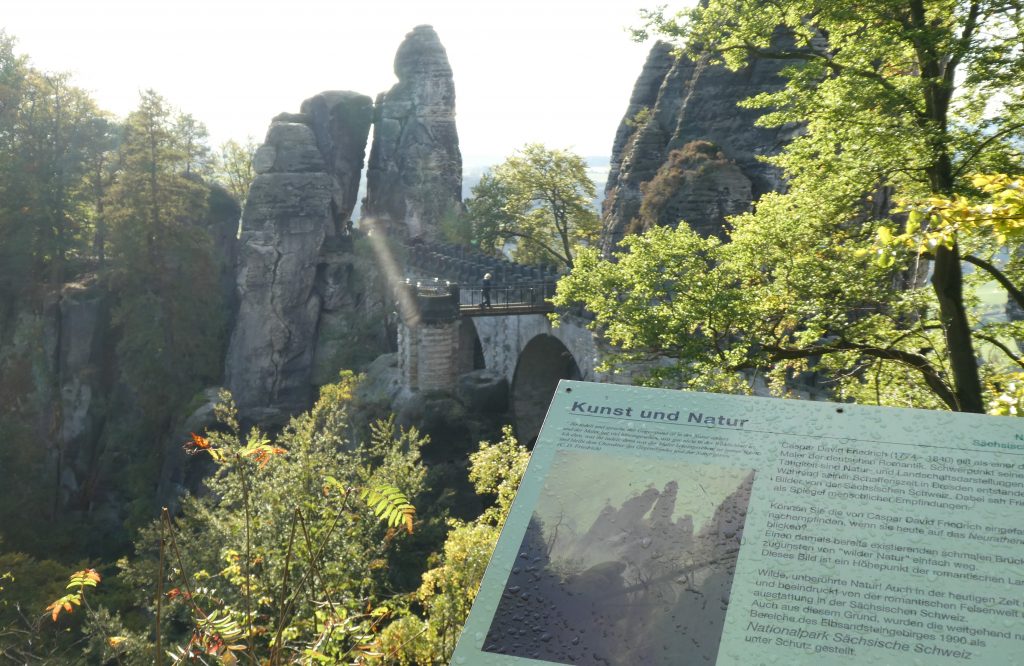

Apropos Reisen: Auch ich bin natürlich weniger gereist, als ich es mir vorgenommen habe. Dass ich wieder nicht in Amsterdam war und immer noch nicht in Stockholm und Kopenhagen, ist zwar schade, kann ich aber verschmerzen. Dafür habe ich den Harz wandernd entdeckt (danke Foe für viele tolle Touren). Warum also immer in die Ferne schweifen. Dass teilweise zu viele Menschen auf diese Idee kommen, ist die Kehrseite der Medaille, und leider reisen die meisten nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln an.

Die Aktion „Fliegende Wörter“ habe ich abgebrochen: Zur Erinnerung: Ich wollte jede Woche ein Gedicht aus dem gleichnamigen Postkartenkalender verschicken. Aber mit dem Versuch, einen passenden Adressaten zu finden, bin ich kläglich gescheitert – und das lag vielleicht nicht nur an mir, sondern auch an den Gedichten. Eine Postkarte ist fast ungelesen im Papierkorb gelandet, weil der Empfänger sie für eine Werbung hielt. Und als dann noch eine ehemalige Deutschlehrerin sagte, sie könne mit dem Gedicht, das ich ihr geschickt hatte, leider gar nichts anfangen, habe ich die Aktion aufgegeben. Nicht aber die Gedichte: Seit über einem Monat lese ich jeden Abend eins vor dem Einschlafen und ich muss sagen – es gefällt mir. Möglicherweise werde ich in diesem Blog im nächsten Jahr also (noch) häufiger über Gedichte schreiben – nicht über eigene, versprochen.

So bin ich auch auf ein Gedicht von Erich Kästner, das wunderbar zu diesem Monat passt. Kein Wunder, es heißt ja auch Dezember. Und vor allem die erste Strophe gefällt mir gut.

„Das Jahr ward alt. Hat dünne Haar.

Ist gar nicht sehr gesund.

Kennt seinen letzten Tag, das Jahr.

Kennt gar die letzte Stund.“

Apropos letzte Stund. Die Stunden, in denen Donald Trump noch Präsident der Vereinigten Staaten ist, sind glücklicherweise gezählt. Dass er im November abgewählt wurde, war für mich die gute Nachricht des Jahres, das in ein paar Stunden endet.

Kommt gut ins neue Jahr. Und bleibt gesund.

Erich Kästners Gedicht ist abrufbar unter

https://www.deutschelyrik.de/der-dezenber.html