Nach unseren liebsten Blogartikeln fragte Birgit Lorz in ihrer Blogparade – und nach den Gründen, warum du/oder Sie sie lesen sollten. Eigentlich wollte ich nur fünf Beiträge auswählen – doch beim Lesen haben sich dann noch ein paar andere aufgedrängt. Am Ende waren es dann zehn. Aber ich denke, das ist in Ordnungfür einen Blog, in dem ich seit zehn Jahren mehr oder weniger regelmäßig über das schreibe, was mich bewegt: über Bücher, Reisen, übers Schreiben und natürlich auch über mein Leben und über (gesellschafts)politische Ereignisse.

Tag des Tagebuchs – in Memoriam Anne Frank

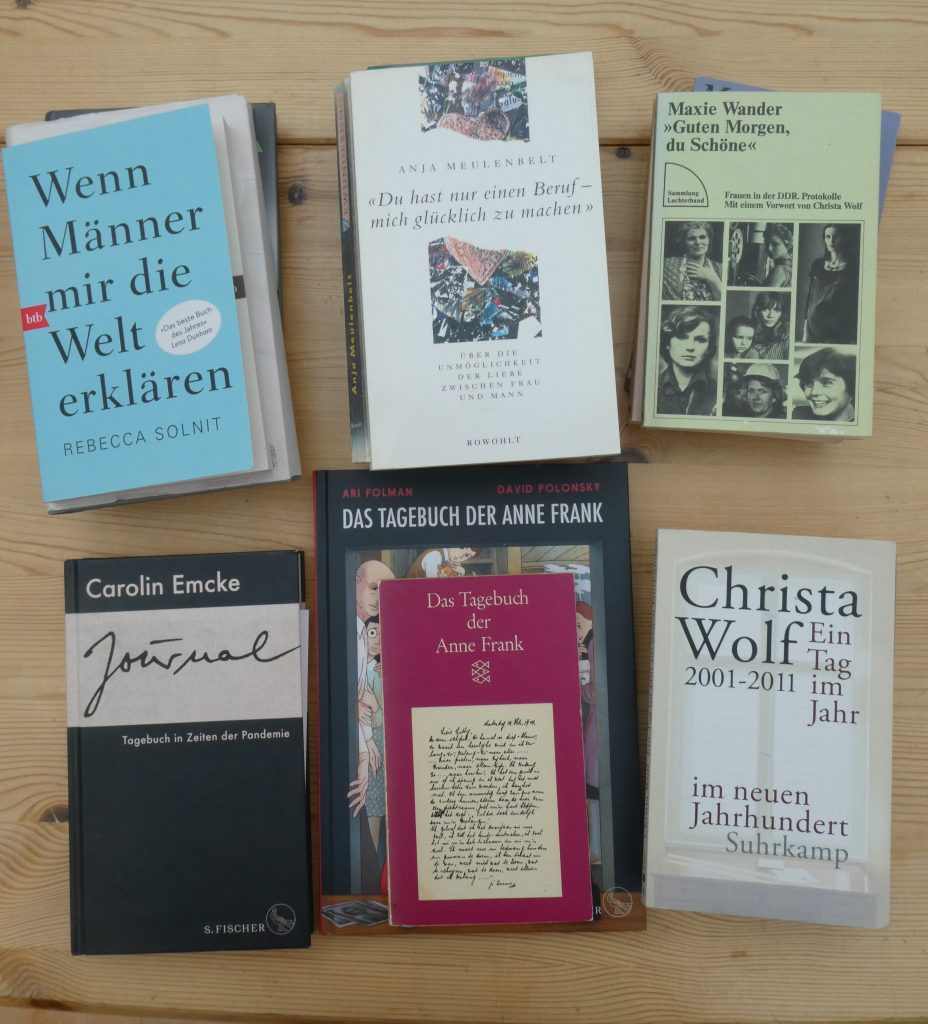

Ich liebe Bücher und ich lese viel. Aber kaum ein Buch hat mein Lesen, mein Schreiben und damit auch mein Leben so beeinflusst wie das Tagebuch der Anne Frank. Kurz nachdem ich es vor mehr als einem halben Jahrhundert zum ersten Mal gelesen hatte, fing ich an, selbst (Tagebuch) zu schreiben – und habe nie wieder damit aufgehört. Die Ausgabe, die ich mir Anfang der 70er-Jahre gekauft habe, steht noch heute in meinem Bücherregal – neben mehreren neueren Ausgaben und einem Graphic Diary. Und sie ist mir noch die liebste, auch wenn die Blätter inzwischen vergilbt und teilweise brüchig sind. Den Blogbeitrag habe ich am 12. Juni 2021 am Tag des Tagebuchs veröffentlicht, an Annes 92. Geburtstag.

Die Stadt der Tagebücher

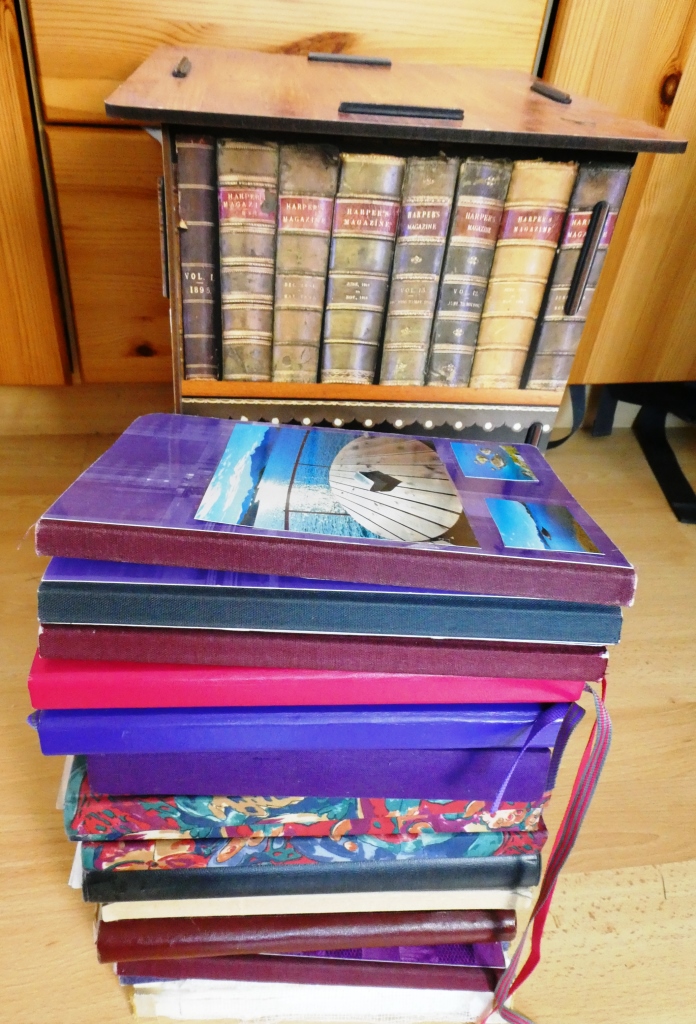

Ich bin nicht nur eine notorische Tagebuchschreiberin, sondern ich lese auch gerne Tagebücher, die andere geschrieben haben. Seit ich Barbara Bronnens Buch „Die Stadt der Tagebücher. Vom Festhalten des Lebens durch das Schreiben“ gelesen habe, stand Pieve Santo Stefano auf meiner To-visit-Liste. Dort hat der italienische Journalist Saverio Tutino Anfang der 80er-Jahre das nationale Tagebucharchiv (Archivio Diaristico Nazionale) initiiert, in dem inzwischen mehrere tausend Tagebücher und andere zeitgeschichtliche Dokumente aufbewahrt werden. Im Frühjahr 2023 war ich endlich in der kleinen Stadt am Rande der Toskana, die im Zweiten Weltkrieg von deutschen Soldaten fast völlig zerstört wurde.

In Memoriam: Orlando Orlandi Posti

Bei meinem Besuch im Tagebuchmuseum, dem piccolo museo del diario, in Pieve Santo Stefano habe ich von Orlando Orlandi Postis Schicksal erfahren. Der 17-Jährige wurde Anfang Februar 1944 von der SS verhaftet, als er seine Freunde vor einer geplanten Razzia der deutschen Besatzer warnen wollte. Während seiner fast zwei monatigen Gefangenschaft gelang es ihm, Briefe an seine Mutter zu schreiben und aus dem Gefängnis zu schmuggeln. Am 24. März 1944 wurden er und 334 andere Menschen in den Fosse Ardeatine von deutschen Soldaten ermordet. Das Buch mit Orlando Orlandi Postis Briefen und Tagebuchnotizen aus dem Gefängnis gibt es nur auf Italienisch – und meine Italienischkenntnisse reichen leider nicht aus, es zu lesen. Aber in meinem Blogbeitrag wollte ich an ihn und an das Massaker in den Ardeatinischen Höhlen erinnern, von dem die meisten Menschen in Deutschland wenig oder gar nichts wissen.

Ruth Maier: Das Leben könnte gut sein

Ruth Maier wurde nur 22 Jahre alt. Mit 18 floh sie vor den Nazis aus Wien ins scheinbar sichere Norwegen. Dort wurde sie am Morgen des 26. November 1942 bei einer Razzia in ihrem Wohnheim verhaftet, mit 531 jüdischen Frauen, Männern und Kindern nach Auschwitz deportiert und ermordet. Zehn Jahre lang schrieb Ruth Maier Tagebuch – über die Judenverfolgung und die Reichspogromnacht in ihrer Heimat Österreich ebenso wie über ihr Leben als Emigrantin in Norwegen. Ihre Tagebücher erinnern daran, wie wichtig es ist, Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, Schutz zu gewähren.

Nie wieder ist jetzt

Am 9. November 2023, am 85. Jahrestag der Pogromnacht von 1938, stand ich mit knapp drei Dutzend meist älteren Frauen und Männern vor dem Holocaust Mahnmal auf dem Opernplatz in Hannover. Wir wollten ein Zeichen setzen – gegen den wachsenden Antisemitismus im Land und an die Opfer von Rassenhass und Antisemitismus erinnern – nicht nur in Nazi-Deutschland.

Auch in meinem Heimatort wurden in der Pogromnacht die Synagoge und die Wohnungen von Jüdinnen und Juden verwüstet. Auch meine drei Onkel, damals 19, 17 und 13 Jahre alt, machten mit. Zumindest der jüngste hatte eigentlich keine Chance, kein Nazi zu werden. Er war erst sieben, als Hitler an die Macht kam und die Indoktrination in der Schule, in Hitlerjugend und sicher auch in der Familie begann. Mit 18 starb er in der Normandie, kurz nach der Landung der Alliierten.

Heute sind in Deutschland Judenwitze, abfällige Bemerkungen, körperliche Angriffe oder Attentate auf jüdische Menschen und Einrichtungen leider wieder Alltag – und die Mehrheit schweigt, wie damals. Doch es ist Zeit, aufzustehen. Nie wieder ist jetzt.

Kleiner Satz mit großen Folgen

An Elisabeth Selbert habe ich mit dem Blogbeitrag vom 23. Mai 2024, am 75- Jubiläum des Grundgesetzes, erinnert. Die Sozialdemokratin war eine von nur vier Müttern des Grundgesetzes. Vor allem ihr ist es zu verdanken, dass der Satz „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ ins Grundgesetz aufgenommen wurde – und das Leben nicht nur der Frauen veränderte.

Mit der Gleichberechtigung der Frauen hatten die meisten (männlichen) Mitglieder des Parlamentarischen Rats, der als verfassungsgebende Versammlung seit Herbst 1948 das Grundgesetz erarbeitete, wenig im Sinn. Elisabeth Selbert kämpfte dafür, dass Frauen nicht in staatsbürgerlichen Dingen, sondern auf allen Rechtsgebieten den Männern gleichgestellt wurden. Weil auf ihre Initiative eine Übergangsregelung im Grundgesetz festgeschrieben worden war, setzte das Bundesverfassungsgericht Ende 1953 die Gesetze außer Kraft, die dem Gleichberechtigungsgrundsatz nicht entsprachen. Erst am 1. Juli 1958 beendete das „Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts“ viele rechtliche Benachteiligungen von Frauen. Danke Elisabeth Selbert.

Wahl- und andere Frauenrechte

Im Februar 2016 habe ich über den Film „Suffragette – Taten statt Worte“ geschrieben und darüber, wie es auch in Deutschland noch in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhundert um die Rechte der Frauen bestellt war. Bis 1958 durften Frauen nämlich ohne Zustimmung ihres Mannes nicht erwerbstätig sein. Der Mann entschied in allen Eheangelegenheiten; er bestimmte über die Kinder, das Geld und sogar über das Vermögen, das die Frau mit in die Ehe gebracht hatte. In einer Zeit, in der Tradewives Trend sind und junge Frauen wieder von der traditionellen Rollenverteilung träumen, ist es höchste Zeit, daran zu erinnern, wie rechtlos Frauen in den 50er Jahren waren.

Wenn Männer Frauen die Welt erklären

(Fast) alle Frauen haben es schon erlebt. Sie tun etwas – und werden ungefragt von einem Mann belehrt, wie es anders und natürlich besser geht. „Mansplaining“ heißt das Phänomen, das sich aus den Worten Man (Mann) und explaining (erklären) zusammensetzt. Die amerikanische Schriftstellerin Rebecca Solnit hat das Wort zwar nicht erfunden, aber das Phänomen in ihrem Essay „Men Explain Things to Me“ – „Wenn Männer mir die Welt erklären“ eindrucksvoll beschrieben. Der Essay verbreitete sich rasant – und wurde erstmals 2014 auf Deutsch im gleichnamigen Buch veröffentlicht, das sechs weitere Essays von Rebecca Solnit enhält.

Aus Wien nach Hannover

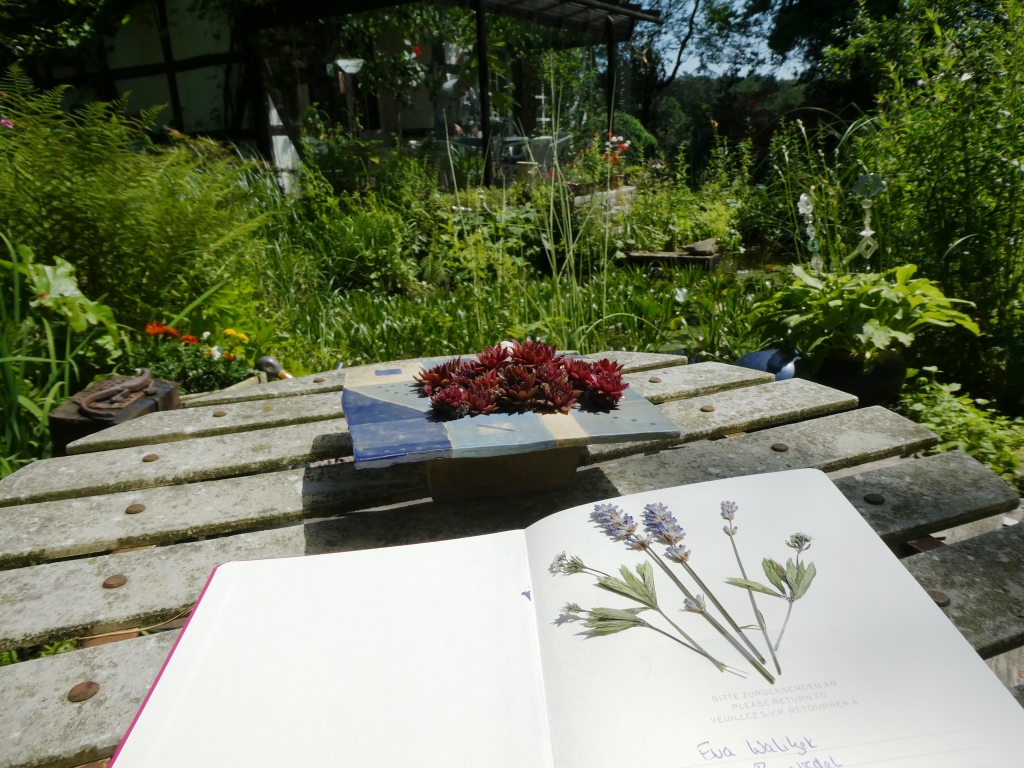

Virginia Woolfs Aussage, dass Frauen ein eigenes Zimmer und ein eigenes Einkommen brauchen, um erfolgreich schreiben zu können, kennt wahrscheinlich jede schreibende Frau. Und auch ich möchte mein eigenes Zimmer natürlich nicht missen. Aber Alleinsein beim Schreiben tut vor allem Frauen offenbar nicht immer gut – ein Zimmer allein ist nicht genug. Wie inspirierend und motivierend es ist, gemeinsam mit anderen (Frauen) zu schreiben und sich auszutauschen, habe ich zum ersten Mal bei zwei Schreibtagen in Wien erlebt – und die Schreibtreff-Idee nach Hannover exportiert.

Seit 2020 schreiben interessierte Frauen einmal im Monat gemeinsam – jede an ihren eigenen Texten, ohne vorgegebenes Thema, ohne Anleitung. Anders als zu Hause lassen wir uns in dieser Schreibzeit nicht von Alltagsdingen ablenken, wir nehmen uns Zeit – für uns und unsere Schreiben. Und das ist für unsere Texte erfahrungsgemäß sehr ergiebig.

Neues Orchideenleben

Dieser Beitrag passt nicht so recht zu den anderen, die ich ausgewählt habe. Aber ich mag ihn, so, wie ich die Orchidee mag, die vor fast sechs Jahren auf meiner Fensterbank ein neues Zuhause gefunden hat. Wie es dazu kam, verrate ich in diesem ziemlich privaten Blogpost, den einige LeserInnen berührend fanden, andere kitschig und sentimental. Aber manchmal darf es eben auch sentimental sein.