Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich den Jahresrückblog beginne, zu dem Judith Peters aufgerufen hat (https://judithpeters.de/jahresrueckblog/). Wieder mit meinem Lieblingssatz aus Hermann van Veens Musical „Ente Jodokus Kwak“: „Ist es schon wieder so weit?“ Mit den ersten Zeilen aus Erich Kästners Dezember-Gedicht (https://www.deutschelyrik.de/der-dezenber.html)?

„Das Jahr ward alt. Hat dünne Haar.

Ist gar nicht sehr gesund.

Kennt seinen letzten Tag, das Jahr.

Kennt gar die letzte Stund.“

Oder kurz und knapp mit dem Titel des Tagebuchs, das Astrid Lindgren während des Zweiten Weltkriegs führte: „Die Menschheit hat den Verstand verloren“. Das trifft den Zustand der Welt heute meiner Meinung nach ziemlich genau. Und vielleicht ist das die richtige Quintessenz eines Jahres, in dem alte Kriege fortgesetzt, neue begonnen und nur wenige beendet wurden und in dem immer mehr Menschen rechtsradikalen Parteien ihre Stimme geben.

Meine Themen 2024

Reisen

Ich habe Astrid Lindgrens Tagebuch im Spätsommer in Schweden gelesen. Die Fahrt mit dem Wohnmobil durch Schweden war mein Reisehighlight des vergangenen Jahres. Ich liebe es, am Wasser zu sein und aufs Wasser zu schauen – schon allein deshalb ist Schweden, ebenso wie Norwegen, für mich ein Traumland: Überall Seen, Flüsse oder das Meer, außerdem gibt es traumhaft schöne Landschaften mit fast unberührter Natur.

Sehr gut gefallen haben mir aber auch die vielen kleinen Städte in Südschweden – und natürlich Stockholm: Die schwedische Hauptstadt hat ein besonderes Flair und definitiv das Zeug zu (m)einer Lieblingsstadt.

In Deutschland steht jetzt Schwerin auf der Liste meiner Lieblingsstädte ziemlich weit oben: Auch hier Wasser, wohin man schaut. Aber auch die anderen Städte, die ich dank des 49-Euro-Tickets kennengelernt habe, waren eine Reise wert: Gotha zum Beispiel, Mühlhausen, Potsdam oder auch Braunschweig. Sie liegen gar nicht so weit von dem Ort entfernt, in dem ich seit fast 40 Jahren lebe, und doch habe ich sie in diesem Jahr zum ersten Mal besucht. Im neuen Jahr will ich meine Erkundungsreisen fortsetzen. Und auch einige Freundinnen, die weiter entfernt wohnen, will ich im neuen Jahr besuchen, zum Beispiel an der Mosel, in Neustadt, Wien und auch in Berlin .

Schreiben

Auch wenn ich inzwischen Rentnerin bin, spielt Schreiben in meinem Leben weiterhin eine wichtige Rolle. Ich schreibe fast täglich, wenn auch nicht so viel und so regelmäßig, wie ich es eigentlich möchte. Solange ich mein Geld mit Schreiben verdient habe, habe ich alle Abgabetermine zuverlässig eingehalten, bei meinen „privaten Schreibprojekten“ erreiche ich meine selbst gesetzten Ziele leider oft nicht, obwohl ich heute mehr Zeit habe als früher.

So habe ich im vergangenen Jahr nicht wie geplant ein bis zwei Blogbeiträge wöchentlich geschrieben und gepostet, sondern gerade einmal 46 im ganzen Jahr. Im September habe ich sogar drei Wochen Blogpause gemacht – ich brauchte einfach mal eine Auszeit, vom Schreiben allgemein und vom Bloggen besonders. Manchmal überlege ich sogar, ob ich mit dem Bloggen aufhören und mich auf meine anderen Schreibprojekte konzentrieren soll.

Mit denen bin ich 2024 ebenso nicht so vorangekommen, wie ich es gehofft oder geplant habe. Immerhin habe ich mich – auch dank der täglichen Schreibimpulse von Denise Fritsch – der Geschichte, die schon so lange in meinem Kopf spukt, wieder angenähert. Vielleicht gelingt es mir ja im neuen Jahr, sie zu beenden.

Dabei hilft mir sicher der Frauenschreibtreff, den Annette Hagemann und ich vor ein paar Jahren initiiert haben. Er hat sich inzwischen als fester Termin etabliert (https://hannoverschreibt.de/treffs/frauenschreibtreff/): Immer mehr Frauen kommen am ersten Sonntag im Monat ins AutorInnenzentrum in Hannover-Linden, um gemeinsam mit anderen zu schreiben (https://timetoflyblog.com/aus-wien-nach-hannover).

Außerdem habe ich 2024 endlich eine Schreibpartnerin gefunden, mit der ich mich regelmäßig online oder live zum Schreiben verabrede.

Gelegenheit, gemeinsam mit anderen zu schreiben, gab es auch bei den beiden Schreibauszeiten, die ich mir 2024 gegönnt habe. Im April habe ich am Essayworkshop von Brigitte Helbling im Nordkolleg in Rendsburg teilgenommen, im November dann an der von Henriette Dyckerhoff und Dr. Elisabeth Drimalla geleiteten Herbstakademie der Bücherfrauen in Klappholtal auf Sylt. Es waren gute Tage – mit viel Zeit zum Schreiben, inspirierenden Schreibimpulsen und Anregungen, spannenden Texten, interessanten Gesprächen und Begegnungen mit tollen Frauen. Ich hoffe, dass wir in Verbindung bleiben. Und dass es mir im neuen Jahr auch zu Hause, im Alltag, gelingt, mir mehr Zeit zum Schreiben zu nehmen.

Wandern

Den Harz einmal von West nach Ost auf dem Hexenstieg durchqueren, stand 2024 auf der Liste meiner Wunsch-Wanderungen ganz oben. Doch irgendwie war es verhext mit dem Hexenstieg: Als ich im März losgehen wollte, wurde ich krank, ans Wandern war nicht zu denken. Später im Jahr machten mir mal mein Knie, mal das Wetter oder das Leben einen Strich durch die Rechnung. Und so habe ich im vergangenen Jahr nur die erste Etappe von Osterode nach Clausthal geschafft – und sie hat mir wie auch die anderen drei Teilstrecken, die ich im Laufe der Jahre gewandert bin, nicht sonderlich gut gefallen. Deshalb habe ich den Hexenstieg kurzerhand von der Liste der Dinge, die ich tun möchte, gestrichen und dieses (Wander)Ziel losgelassen. Es gibt einfach viel schönere Wanderwege im Harz: Einige habe ich im vergangenen Jahr entdeckt: den Besinnungsweg bei Bad Harzburg beispielsweise oder den Weg der Steine bei Wolfshagen. Dort habe ich im Oktober sogar Gil-Galad, den letzten Hohen König der Elben aus Tolkiens Welt, getroffen und fotografiert (Kostüm Foe Rodens).

Kunst

Ich habe keine Ahnung von Kunst, aber ich mag schöne Bilder und gehe gerne in Ausstellungen und Museen.

2024 haben mir die Ausstellungen von Paula Modersohn-Becker im Landesmuseum Hannover, die Munch-Ausstellung und die Sammlung impressionistischer MalerInnen im Museum Barberini in Potsdam und dieBilder von Armin Müller-Stahl im Kloster Cismar besonders gut gefallen. Besonders berührt haben mich die beiden Installationen von Thomas Rentmeister im Sprengel Museum. Er hat den Hausrat seiner Eltern zu einem Kunstwerk verarbeitet. Ich habe in dem Berg manchen Gegenstand entdeckt, dessen Zwilling auch im Haus meiner Eltern stand. Und so war dieser Besuch im Sprengel Museum für mich irgendwie auch eine Reise in meine Vergangenheit.

Bewegung

Ich bin früher gerne und viel gelaufen; doch seit einer Knie-OP vor einigen Jahren beschränke ich mich notgedrungen aufs walken und wandern. Mein Ziel, 10.000 Schritte am Tag zu gehen, 2024 im Prinzip erreicht: Durchschnittlich 10.375 Schritte täglich – an manchen Tagen mehr, an anderen leider weniger –summieren sich auf insgesamt 3.797.250 Schritte im ganzen Jahr.

Im neuen Jahr sollen es mindestens ebenso viele werden. Und vielleicht gelingt es mir ja auch, den Kilometerzähler auf meiner Fitnessuhr zu aktivieren, damit ich meine tägliche Sporteinheit aufs Rad verlegen kann, wenn mein Knie mal wieder nicht so will wie ich.

Im vergangenen Sommer bin ich außerdem mehr und öfter geschwommen als in den Jahren davor – und wenn ich meinen inneren Schweinehund dann überwunden hatte, hat es mir sogar Spaß gemacht. Und so habe ich mir vorgenommen, im nächsten Sommer eine Dauerkarte fürs Freibad zu kaufen und regelmäßig schwimmen zu gehen.

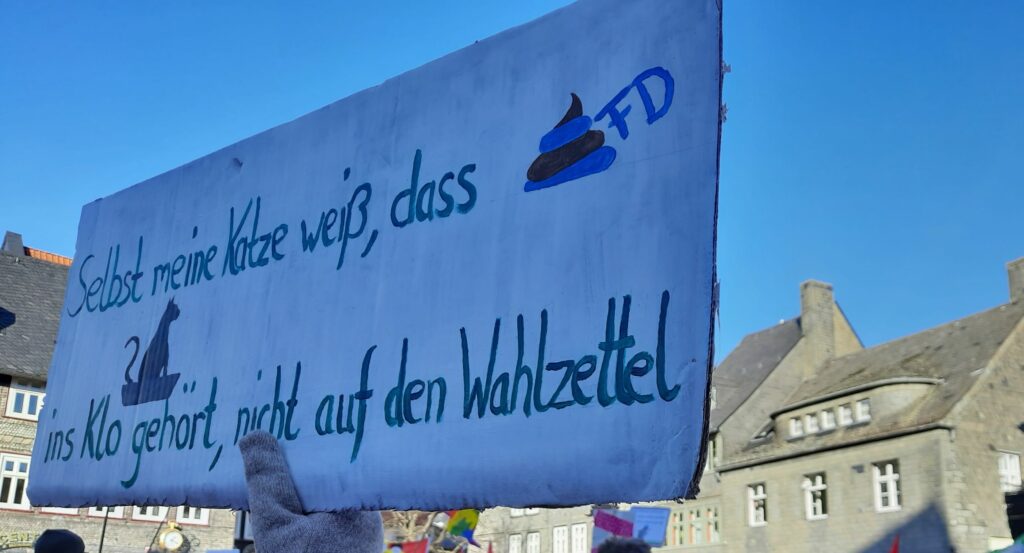

Omas gegen rechts

Vor einem Jahr habe ich im Jahresrückblog geschrieben: „Seit einiger Zeit beteilige ich mich an Aktionen der Omas gegen rechts. Denn in Zeiten wie diesen genügt es meiner Meinung nach nicht mehr, gegen Antisemitismus und rechtsradikale Parteien zu sein, die unsere Demokratie gefährden – man muss es auch zeigen.“ Dieser Satz ist leider aktueller denn je. Denn bei den bei den Europawahlen gaben mehr Leute, darunter besonders viele junge, rechtsextremen Parteien ihre Stimme als bei den vorangegangenen Wahlen, im Thüringer Landtag ist die AFD mit 32 Sitzen die stärkste Fraktion. Und in den USA wurde mit Donald Trump ein Präsident wiedergewählt, dessen Demokratieverständnis mehr als zweifelhaft ist und dessen finanzkräftiger Unterstützer offen für die AFD und andere rechtsextreme Parteien wirbt.

Es ist also höchste Zeit, Zeichen zu setzen – gegen Antisemitismus, Faschismus und Fremdenfeindlichkeit. Ob es etwas bewirkt, wenn ich an Solidaritätswachen vor der Synagoge der Neuen jüdischen Gemeinde oder an Demonstrationen gegen rechts und gegen Antisemitismus teilnehme, weiß ich nicht. Aber zumindest habe ich es versucht. Im vergangenen Jahr bei Demos in Hannover, Goslar, Großburgwedel und Eschede (https://timetoflyblog.com/wir-sind-viele).

Erste Male

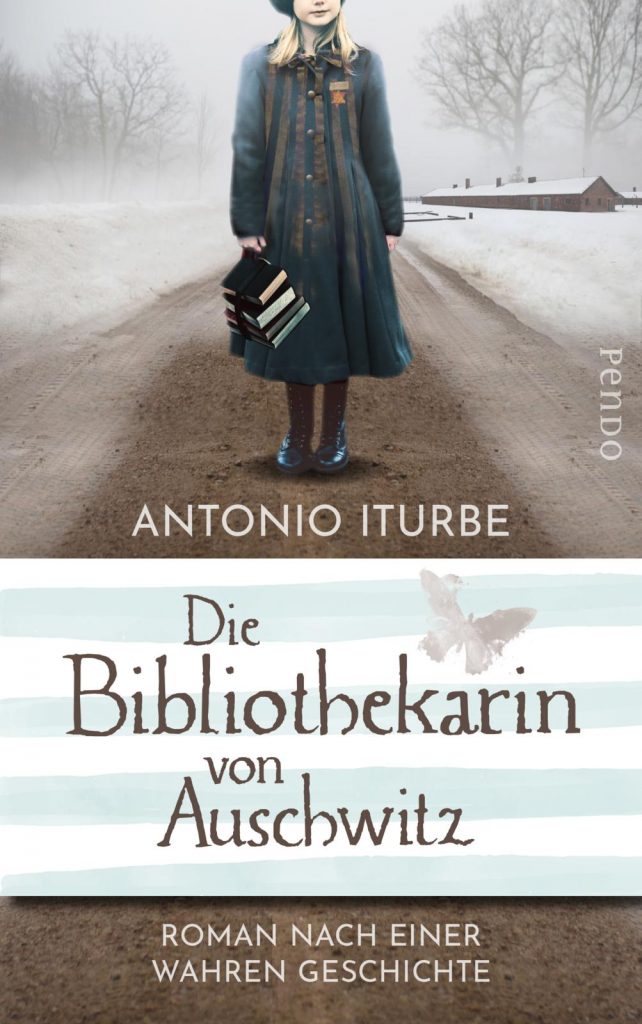

Seit ich lesen kann – also seit mehr als 60 Jahren – lese ich gerne und viel: Im vergangenen Jahr waren es laut meiner sicher nicht vollständigen Liste 57 Bücher (mehr dazu in einem extra Blogbeitrag). Aber im April habe ich zum ersten Mal an einem Silent Book Club teilgenommen (https://timetoflyblog.com/gemeinsam-lesen). Schreib- und Lauftreffs kannte ich, aber dass Menschen sich treffen, um gemeinsam zu lesen, war mir neu. Erstaunt hat mich, bei der Premiere in der Stadtbibliothek Hannover, wie viele Bücherfans kamen, vor allem junge. Ich habe im vergangenen Jahr nur einmal beim Silent Book Club mitgelesen, aber ich werde 2025 sicher wieder dabei sein. Für alle interessierten HannoveranerInnen: Das nächste Lesetreffen findet übrigens am 30. Januar ab 17 Uhr in der Stadtbibliothek statt. Ab 16.30 Uhr führt Martina zu den besten Leseplätzen (https://www.instagram.com/silentbookclub_hannover/).

Auch an der von Anna Koschinski organisierten Blognacht (https://annakoschinski.de/blognacht/) habe ich 2024 zum ersten und leider auch nur ein einziges Mal teilgenommen. Dass es mir nicht öfter geglückt ist, liegt auch daran, dass ich freitags manchmal mit meiner Kollegin Foe im Harz wandere und nach einer langen Tour oft zu müde bin. Und dass ich eben freitags manchmal während des Shabbatgottesdienstes vor der Synagoge der Neuen jüdischen Gemeinde in Hannover stehe, um Solidarität mit den Jüdinnen und Juden zu zeigen, die drinnen beten und wegen ihres Glaubens immer häufiger beleidigt, bedroht und angegriffen werden (siehe Omas gegen rechts). Frau muss eben manchmal Prioritäten setzen. Aber die Blognächte stehen ebenfalls auf meiner To-do-Liste für 2025.

Premiere waren für mich auch die beiden Blogparaden im vergangenen März. Ob es die Reichweite meines Blogs erhöht hat, bezweifle ich, aber die beiden Themen „Schreiben über das Schreiben“ (https://timetoflyblog.com/die-leichtigkeit-des-schreibens) und „Wo ich mich zu Hause fühle“ (https://timetoflyblog.com/wo-fuehle-ich-mich-zu-hause) haben mich interessiert und zum Mitschreiben animiert. Auch hier soll die Fortsetzung 2025 folgen.

Wichtige Erkenntnis 2024

Eine Frau, die ich schon lange kannte, die ich aber erst in den vergangenen Jahren besser kennen und schätzen gelernt habe, ist im Frühjahr gestorben. Für mich unerwartet, denn sie war jünger als ich und ich wusste nicht, dass sie krank war. Bei unseren gelegentlichen Telefonaten hat sie es mir nicht erzählt. Und weil wir weit voneinander entfernt wohnten, haben wir uns auch nur selten getroffen – zuletzt im Sommer 2023, mehr als ein halbes Jahr vor ihrem Tod. Dass es das letzte Mal sein würde, ahnten wir beide damals noch nicht. Auch wenn wir beide über 60 waren, dachten wir, wir hätten noch viel Zeit. Denn damals waren wir beide noch gesun

Ihr Tod hat mich sehr getroffen und mich daran erinnert, dass ich Dinge nicht auf die lange Bank schieben sollte, sondern direkt tun sollte. Vielleicht sollte mein Jahresmotto lauten: Carpe diem oder besser noch „Just do it“

Fünf Ziele für 2025

Ich möchte

- mehr schreiben und ein Buchprojekt beenden,

- zeichnen lernen und im wahrsten Sinne des Wortes mehr Farbe in mein Leben bringen,

- reisen, mit dem Wohnmobil, mit dem Zug und zu Fuß,

- Freundinnen treffen, auch oder vor allem die, die nicht in meiner Nähe wohnen,

- Ordnung und Struktur in meine Leben bringen.

Enden soll dieser Jahresrückblog mit den ersten Zeilen aus Mascha Kalekos Nekrolog auf ein Jahr (https://www.sommeruni.net/2002/workshops/zeitung/Nekrolog%20auf%20ein%20Jahr%20-%20Mascha%20Kaleko.pdf):

„Nun starb das Jahr. Auch dieses ging daneben.

Längst trat es seinen Lebensabend an.

Es lohnt sich kaum, der Trauer hinzugeben,

Weil man sich ja ein neues leisten kann.“