Der 12. Juni ist der Tag des Tagebuchs. Denn am 12. Juni 1942, an ihrem 13. Geburtstag, schrieb Anne Frank zum ersten Mal in das Tagebuch, das sie weltberühmt machen sollte. Anne Franks Tagebuch begleitet mich seit mehr als 50 Jahren. Von den Tagebüchern Ruth Maiers habe ich im Mai bei meinem Besuch im Holocaust Zentrum in Oslo zum ersten Mal gehört – und sie jetzt gelesen.

Ruth Maier, im November 1920 in Wien geboren, begann bereits mit zwölf Jahren, im Mai 1933, Tagebuch zu schreiben. Die letzten Einträge – mehrere literarische Versuche – verfasste sie am 12. November 1942, zwei Tage nach ihrem 22. Geburtstag. Ob sie danach ein neues Tagebuch begonnen hat, ist unbekannt. Denn Ruth Maier wurde bei einer Razzia am Morgen des 26. November in ihrem Wohnheim in Oslo verhaftet und anschließend mit 531 jüdischen Frauen, Männern und Kindern nach Auschwitz deportiert. Die meisten wurden als „nicht arbeitsfähig“ eingestuft und direkt nach ihrer Ankunft ermordet. Von den 186 arbeitsfähigen Männern überlebten nur neun das Vernichtungslager.

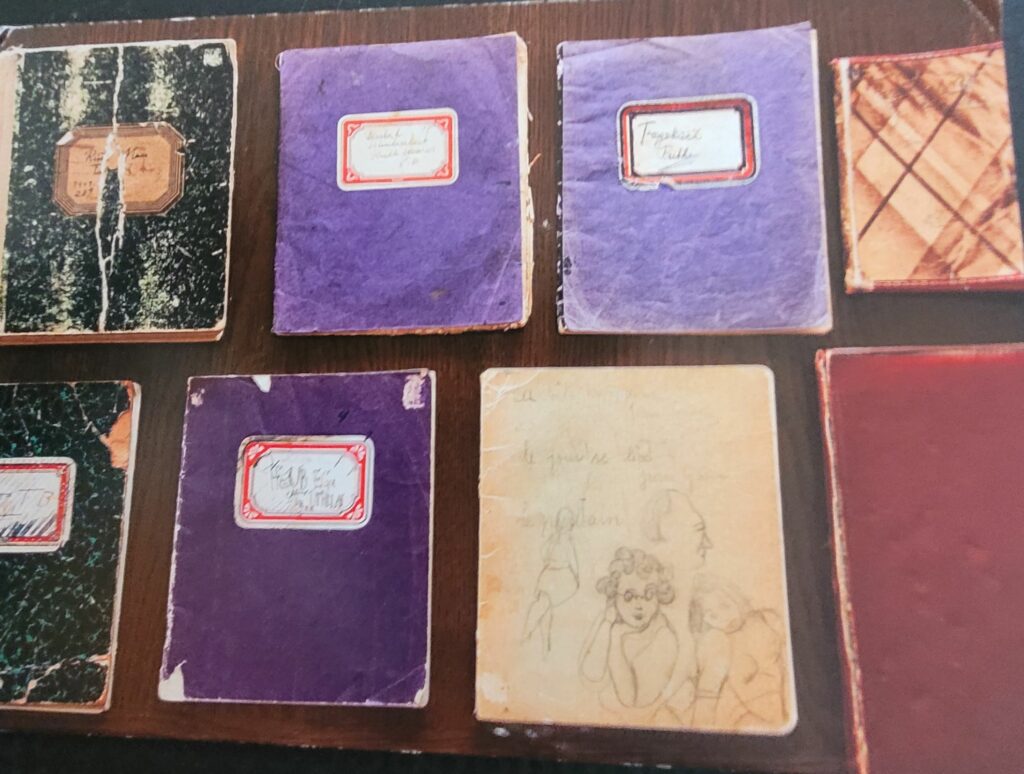

Fast zehn Jahre führte Ruth Maier Tagebuch. Acht Hefte aus den Jahren 1933 bis 1942 sind überliefert, andere sind verloren gegangen. Die norwegischen Tagebücher wurden – ebenso wie Briefe und Zeichnungen – von Ruths Freundin Gunvor Hofmo aufbewahrt. Deren Versuch, in den 50er-Jahren einen Verlag zu finden, der die Tagebücher veröffentlichte, scheiterte.

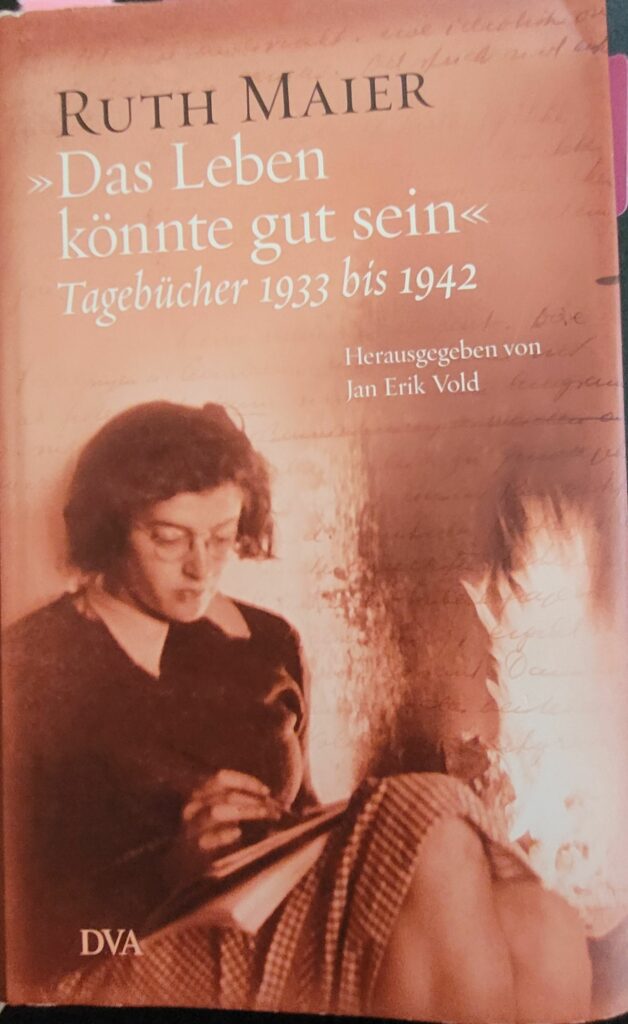

Erst nach Gunvor Hofmos Tod entdeckte der norwegische Schriftsteller Jan Erik Vold die Aufzeichnungen im Nachlass seiner Kollegin. Er setzte sich mit Ruth Maiers in England lebender Schwester in Verbindung und veröffentlichte Tagebücher und Briefe im Jahr 2007. Die deutsche Ausgabe erschien 2008 unter dem Titel „Das Leben könnte gut sein. Tagebücher 1933 bis 1942“ in der Deutschen Verlagsanstalt*. Zurzeit ist das Buch jedoch leider vergriffen.

Wirklich gut war Ruth Maiers Leben eigentlich nur bis zur Annexion Österreichs durch Nazi-Deutschland: Sie ging zur Schule und verreiste in den Ferien häufig. Sie interessierte sich für Politik, las schon als Teenager, der damals noch Backfisch hieß, viel, ging gerne ins Theater und träumte davon, Schauspielerin oder Schriftstellerin zu werden. Einige ihrer frühen literarischen Versuche sind in den Tagebüchern überliefert.

Ab Frühjahr 1938 änderte sich das Leben der Jüdinnen und Juden in Österreich radikal: Ruth und ihre jüngere Schwester Judith mussten die Schule wechseln und ein jüdisches Gymnasium besuchen. Weil sie nicht arisch war, wurde der Familie die Wohnung gekündigt. „Die Juden wurden von ihrer bis dahin wenn auch nicht gleichberechtigten, so doch menschenmöglichen Stellung zu Unmenschen, Schweinen etc. degradiert“ schrieb Ruth am 27. September (S.130). Und am 10. Oktober heißt es: „Sie prügeln die Juden und wollen sie an Laternen aufhängen. … Weil ich Jüdin bin, wollen sie mich morden.“ (139f) Ihr 18. Geburtstag am 10. November 1938 „war der schrecklichste Tag, den ich je erlebt habe. Jetzt weiß ich, was Progrome sind, weiß, was Menschen tun können. Menschen, die Ebenbilder Gottes.“ (147)

Im Dezember floh Ruths Schwester Judith mit einem der ersten Kindertransporte nach England; ihrer Mutter und Großmutter gelang 1939 die Flucht auf die Insel. Ruth entschied sich gegen England für Norwegen – auch weil sie dort das Abitur machen wollte. Ein Bekannter ihres verstorbenen Vaters nahm sie auf und bürgte für sie. In seiner Familie lebte Ruth bis kurz vor ihrer Deportation.

Leicht war das Leben der jungen Emigrantin in Norwegen nicht: Auf sich allein gestellt, fühlte sie sich oft einsam und sehnte sich nach ihrer Familie in England. Mit ihrer norwegischen Gastfamilie gab es im Laufe der Zeit immer größere Spannungen. Und auch „die Atmosphäre in der Schule ist … milde ausgedrückt … scheußlich“ (259). So schrieb ein Mitschüler auf seinen Tisch, an dem Ruth im Lateinunterricht saß: „Juden hier unerwünscht.“ (276). Doch insgesamt begegnete ihr Judenhass in Norwegen „bis jetzt in minimalem Maßstab“ (248).

Auch nach dem bestandenen Abitur blieb Ruths Zukunft ungewiss. Sie durfte offiziell nicht arbeiten und hatte Geldsorgen. Und nachdem die deutsche Wehrmacht Norwegen besetzt hatte, war eine Ausreise nach England nicht mehr möglich. Auch der zuvor sehr intensive Briefwechsel mit ihrer Schwester brach ab.

Ein Lichtblick war die Freundschaft mit der späteren Lyrikerin Gunvor Hofmo, die sie 1940 Freiwiligen Arbeitsdienst kennenlernte. Die beiden jungen Frauen fühlten sich seelenverwandt, auch wenn ihre Beziehung nicht immer einfach war. „Ohne Gunvor würde ich das Leben gar nicht aushalten. Mir ist so, als binde sie mich ans Dasein. Wenn ich sie mir fortdenke, ist alles grau, und ich bekomme Angst“, so der Tagbebucheintrag vom 9. März 1941.

Gemeinsam mussten Ruth und Gunvor im Juni 1941 das Lager des Freiwilligen Arbeitsdienstes verlassen: „Es wurde uns vorgehalten, dass wir aufrührerisch seien, ja, auf meine ‚Rassenangehörigkeit‘ wurde angespielt, auf Gunvors politische Anschauung, auf unsere Diskussionen etc.“ 439.

Zurück in Oslo, verdiente Ruth ihr Geld auch als Aktmodell – unter anderem für den berühmten Bildhauer Gustav Vigeland. „Daneben nähre ich einen kleinen unschuldigen Traum: Malerin werden“, schrieb sie am 14. März 1942. Obwohl sie Zeichenunterricht an der Kunst- und Handwerksschule nahm, sollte ihr Traum sollte nicht in Erfüllung gehen.

Denn am 26. November Ruth in ihrem Wohnheim verhaftet. Als eine ihrer Mitbewohnerinnen versprach, die goldene Armbanduhr für sie aufzubewahren, antwortete sie nach Auskunft einer Augenzeugin: „Ich werde nie zurückkommen.“ (525)

Seit 2010 erinnert laut Wikipedia ein Stolperstein vor der ehemaligen Pension für junge Frauen und Mädchen an Ruth Maier, auch ein Platz in Oslo wurde nach ihr benannt. Ihre Tagebücher dienten als Vorlagen für ein Theaterstück, eine Oper und ein Musical. Und das Ruth Maier Archiv mit den Tagebüchern, Briefen, Aquarellen, Zeichnungen und anderen Dokumenten ist seit 2014 Weltdokumentenerbes der UNESCO. Wenn ich das nächste mal in Oslo bin, werde ich mir die Originale im Zentrum für Holocaust- und Minderheitenstudien (HL-senteret) ansehen. Außerdem werde ich noch einmal in den Vigelandpark gehen und doch nach der Plastik „überrascht Ausschau halten, für die Ruth Maier Modell gestanden hat

*Dieser Beitrag enthält unbezahlte Weerbung. Die Seitenzahlen beziehen sich auf die von Jan Erik Vold herausgegebene 1. Ausgabe der Tagebücher, Deutsche Verlags-Anstalt, München 2008