Ich habe als freie Journalistin und Autorin jahrzehntelang im Homeoffice gearbeitet – schon, als es dieses Wort noch gar nicht gab. Geschrieben habe ich (fast) immer allein. Wie gut es tut, (manchmal) gemeinsam mit anderen zu schreiben, habe ich erst vor einigen Jahren bei einem Schreibwochenende in Wien entdeckt. Ich habe die Idee dann nach Hannover exportiert und dort einen (Frauen)Schreibtreff initiiert. Seit mehr als fünf Jahren treffen wir uns am ersten Sonntag im Monat, um einen Nachmittag lang gemeinsam – jede an ihren eigenen Texten – zu schreiben.

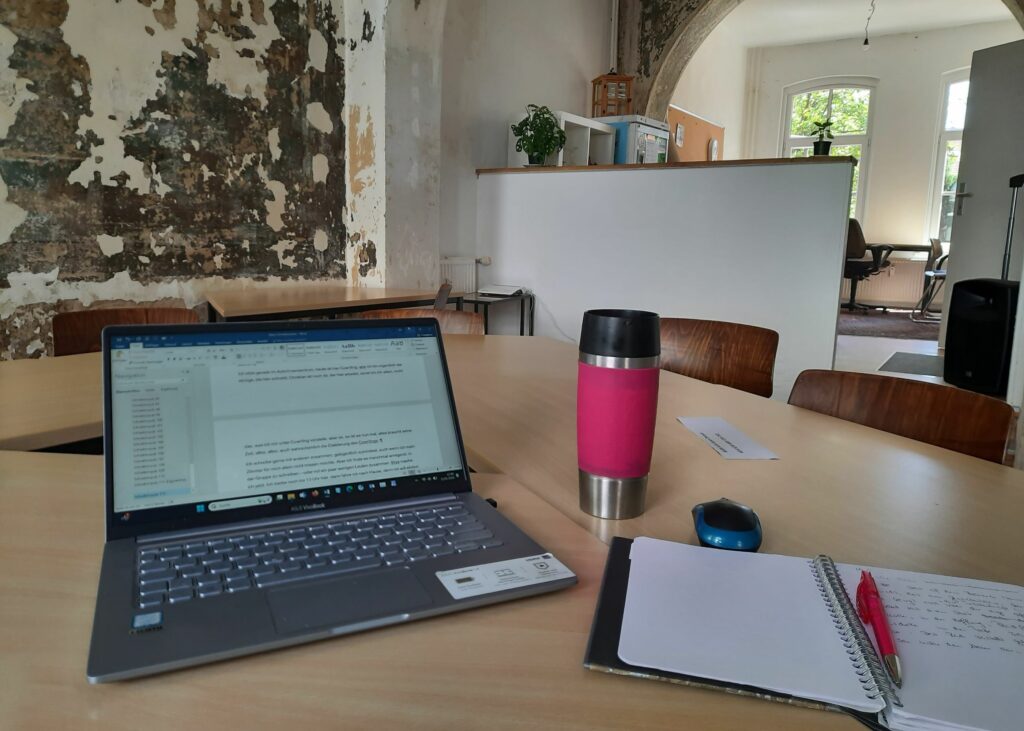

Inzwischen nutze ich neben dem Schreibtreff auch andere Möglichkeiten zum Cowriting: So logge ich mich, wann immer ich Zeit habe, dienstags bis freitags bei der von der Textmanufaktur angebotenen Schreibzeit am Morgen ein oder am späten Mittwochnachmittag beim Schreibdate von Denise Fritsch. Manchmal verabrede ich mich mit meiner Schreibpartnerin zum gemeinsamen Schreiben – mal treffen wir uns online, mal ganz analog irgendwo in Hannover. Und dann gibt es ja auch noch das Cowriting mittwochs im AutorInnenzentrum.

Mein eigenes Schreibzimmer möchte ich auf gar keinen Fall missen. Und nach wie vor schreibe ich meist allein. Aber es gibt (für mich) eben auch gute Gründe, mich (regelmäßig) mit anderen zum Schreiben zu verabreden. Hier die fünf wichtigsten.

1. Schreibverabredungen schaffen Verbindlichkeit

Zeit zu schreiben hätte ich als Rentnerin eigentlich genug. Aber seit Schreiben für mich „nur noch“ Hobby ist, ich keine Abgabetermine mehr einhalten und mit Schreiben kein Geld mehr verdienen muss, nehme ich mir diese Zeit zu selten. Der Wunsch und der gute Willen sind da, aber dann gibt es im Alltag allzuoft Dinge, die zuerst erledigt werden wollen. Mal wartet die Wäsche, das Badezimmer muss mal wieder geputzt, eine Mail geschrieben oder das Unkraut im Garten gejätet werden.

Wenn ich mich mit anderen zum Schreiben verabrede, halte ich diese Verabredung in der Regel ein und sage sie nur ab, wenn es einen wirklich triftigen Grund gibt. Ich nehme mir dann also nicht nur vor, zu schreiben, sondern ich tue es auch – und komme dann mit meinen Texten oder Projekten auch meist voran.

2. Keine Ablenkung durch Alltagsdinge

Scheinbar wichtige Dinge (siehe oben) verhindern nicht nur, dass ich anfange zu schreiben, ich lasse mich von ihnen auch allzugerne unterbrechen. Wenn ich mich mit anderen irgendwo an einem anderen Ort zum Schreiben treffe, bleiben viele alltäglichen Ablenkungen zu Hause. Aber auch bei Online-Schreibtreffs am heimischen Computer hält mich die Anwesenheit der Mitschreiberinnen im virtuellen Raum davon ab, andere Dinge zu tun. Meist lasse ich meine Kamera während der Schreibzeit an, damit alle sehen können, dass ich brav an meinem Platz bleibe und schreibe. Und manchmal klicke ich selbst auf die Videobilder der MitschreiberInnen. Denn es motiviert mich, wenn ich ihnen einen Moment beim Schreiben oder Nachdenken zusehen kann.

3. Gemeinsames Schreiben inspiriert

Die besondere Atmosphäre, die beim gemeinsamen Schreiben entsteht, hat Judith Wolfsberger in ihrem Buch „Schafft euch Schreibräume“* sehr gut beschrieben. „In diesem gemeinsamen Schreibraum wird frau getragen von der kreativen Energie der Gruppe, dem Klappern der Tastaturen und Teetassen, dem Blättern, Kritzeln, Atmen, dem Kaffeegeruch. Die anderen schreibenden Körper, aktiven Köpfe, kreativen Seelen im Raum schaffen eine Anwesenheit, Gemeinsamkeit, die über so manche Ausflucht oder Selbstzweifel hinwegträgt. Dadurch stellt sich die innere Klarheit ein: jetzt bin ich hier in diesem Schreibraum, also schreibe ich“, schreibt sie auf Seite 209.

Die inspirierende Atmosphäre entsteht, so meine Erfahrung, auch im digitalen Raum – ohne die von Judith Wolfsberger beschriebenen Gerüche und Geräusche. Denn die Mikros sind während der Schreibzeit ausgeschaltet, damit alle wirklich ungestört schreiben können. Allein das Wissen, dass auch andere zur gleichen Zeit konzentriert schreiben, motiviert mich, erhöht meine Kreativität. Und meine innere Kritikerin traut sich meist gar nicht hervor, wenn sie die Anwesenheit und die geballte Kraft der vielen Schreibenden spürt.

4. Feste Abläufe sind hilfreich

SchreibexpertInnen sind sich einig: Feste Schreibzeiten und Schreibrituale helfen, in den Schreibmodus oder gar -flow zu kommen. Mir ist es bis jetzt noch nicht gelungen, in meinem Alltag eine eigene Schreibroutine und feste Schreibzeiten zu etablieren. Beim gemeinsamen Schreiben – ob digital oder analog – gibt es beides: feste Zeiten und bestimmte Abläufe, zum Beispiel eine kurze Mediation, Schreibimpulse oder ein Austausch über die Schreibziele am Anfang, eine ebenso kurze Reflexion am Schluss. Mir hilft’s.

5. Es macht Spaß, gemeinsam mit anderen zu schreiben

Ob singen, laufen, wandern oder malen: Vieles unternehmen wir gemeinsam mit anderen. Nur beim Schreiben bleiben wir meist allein – vielleicht weil viele beim Schreiben Ruhe brauchen. Oder weil das Bild vom Schriftsteller, der allein an seinem Schreibtisch sitzt, in den Köpfen vieler Schreibender spukt.

Dass Frauen ein eigenes Zimmer brauchen, um erfolgreich schreiben zu können, hat Virginia Woolf in ihrem berühmten Essay vor fast 100 Jahren geschrieben. Aber Schreiben war für sie auch eine gemeinschaftliche Sache. „Sie war Teil der von ihr und ihrer Schwester Vanessa Bell initiierten Bloomsbury Group. Ihr Leben lang genoss sie intensiven Austausch mit ihrer community, das gegenseitiges Feedback und tausende lange Briefe, die sich gegenseitig schrieben“, schreibt Judith Wolfsberger auf ihrer Website Virginias Vision.

PS 1: Es sind übrigens meist Frauen, die gemeinsam mit anderen schreiben möchten. Der Frauenschreibtreff im AutorInnenzentrum hat einmal als offener Schreibtreff begonnen – und wurde irgendwann zum Frauenschreibtreff, weil schreibende Männer kein Interesse am gemeinsamen Schreiben hatten. Und auch bei den Online-Schreibtreffen sind die meisten TeilnehmerInnen weiblich.

PS 2: Dieser Blogbeitrag ist zum größten Teil in der Schreibzeit am Morgen mit Sabine E. Rasch und während des Schreibdates mit Denise Fritsch entstanden.

PS 3: Mit diesem Blogbeitrag habe ich Judith Peters Blog-Empfehlung für die Kalenderwoche 29/2025 aufgegriffen. Sie schlägt vor, darüber zu schreiben, warum ich irgendetwas – z. B. Bloggen, Radfahren, Schwimmen oder Gärtnern – besonders liebe

Allerdings widerstrebt es mir, das Wort „lieben“ in diesem Zusammenhang zu verwenden. Denn hier halte ich es mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann, der auf die Frage, ob er den Staat denn nicht liebe, geantwortet haben soll: „Ach was, ich liebe keine Staaten, ich liebe meine Frau; fertig!“ (Zitiert von Hermann Schreiber in DER SPIEGEL, 13. Januar 1969 ). Ich finde, Gustav Heinemann hatte recht.

Judith Wolfsberger: Schafft euch Schreibräume! Weibliches Schreiben auf den Spuren Virginia Woolfs. Ein Memoir. Gebundene Ausgabe, Brill Österreich Ges.m.b.H.; 1. Edition (5. März 2018), 29 Euro

*Dieser Beitrag enthält unbezahlte Werbung