Für manche haben die Raunächte bereits am 21. Dezember begonnen, für andere erst in der Nacht vom Heiligen Abend zum ersten Weihnachtsfeiertag. Dass Anfang und Ende der Raunächte mit den christlichen Feiertagen der Geburt und Erscheinung des Herrn – Epiphanias oder Fest der Heiligen drei Könige am 6. Januar – zusammenfallen, ist natürlich kein Zufall. Denn Weihnachten ist keine christliche Erfindung: Feste um die Zeit der Wintersonnenwende gab es schon lange bevor Jesus‘ Geburt gefeiert wurde. Die römischen Saturnalien zum Beispiel oder das germanische Julfest. Das Christentum hat einfach „heidnische“ Bräuche „adoptiert“ und für seine Zwecke genutzt. Das wäre – nebenbei bemerkt – ja nicht schlimm, im Gegenteil. Doch leider haben die christlichen Eroberer und Kirchenoberen – und hier ist die männliche Form angebracht, weil es ausschließlich Männer waren – die vorchristlichen Bräuche dann meist als Aberglauben verdammt und die Menschen, deren Ideen sie übernommen haben, verfolgt und oft ermordet. Aber das ist ein anderes Thema.

Die zwölf Raunächte erhielten auf dem Konzil von Tours im Jahr 567 den kirchlichen Segen: Sie wurden laut Wikipedia als sogenannte Dodekahemeron ins offizielle Kirchenjahr eingeführt (https://de.wikipedia.org/wiki/Hochneujahr). Eine Deutung des Namens weist jedoch auf den vorchristlichen Ursprung hin. So leitet Duden online die Herkunft von rau – haarig (mittelhochdeutsch ruch) ab: „in Anspielung auf mit Fell bekleidete Dämonen, die besonders in diesen Nächten ihr Unwesen treiben“ (https://www.duden.de/rechtschreibung/Raunaechte). Nach Kluges „Etymologischem Wörterbuch der deutschen Sprache“ war dagegen „das traditionelle Beräuchern der Ställe mit Weihrauch durch den Priester oder den Hofbauern“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Rauhnacht#cite_ref-4) namensgebend.

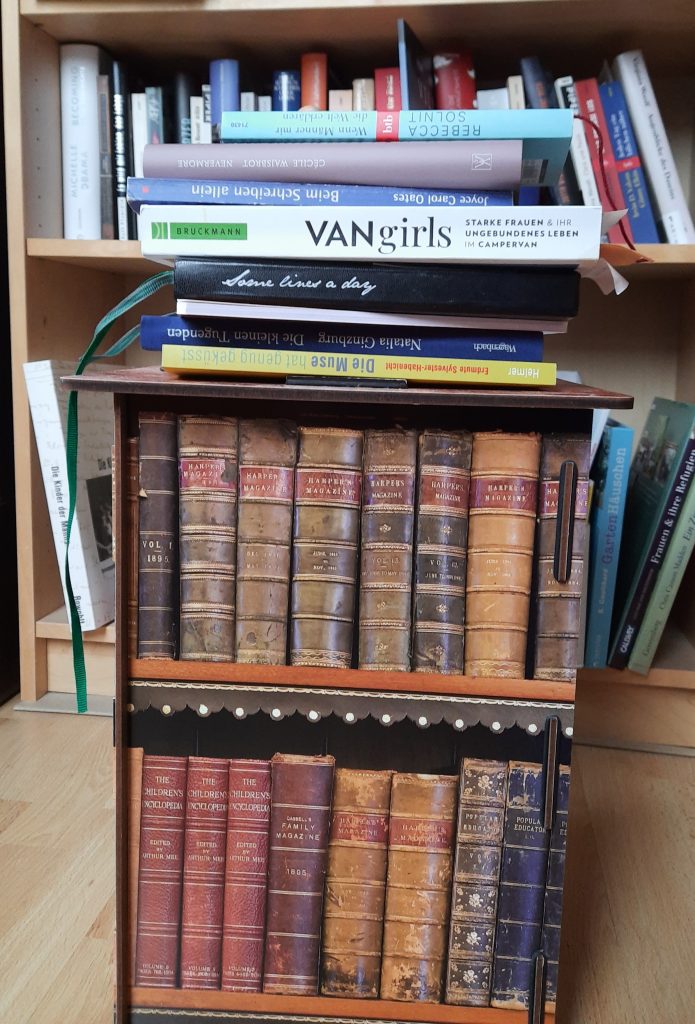

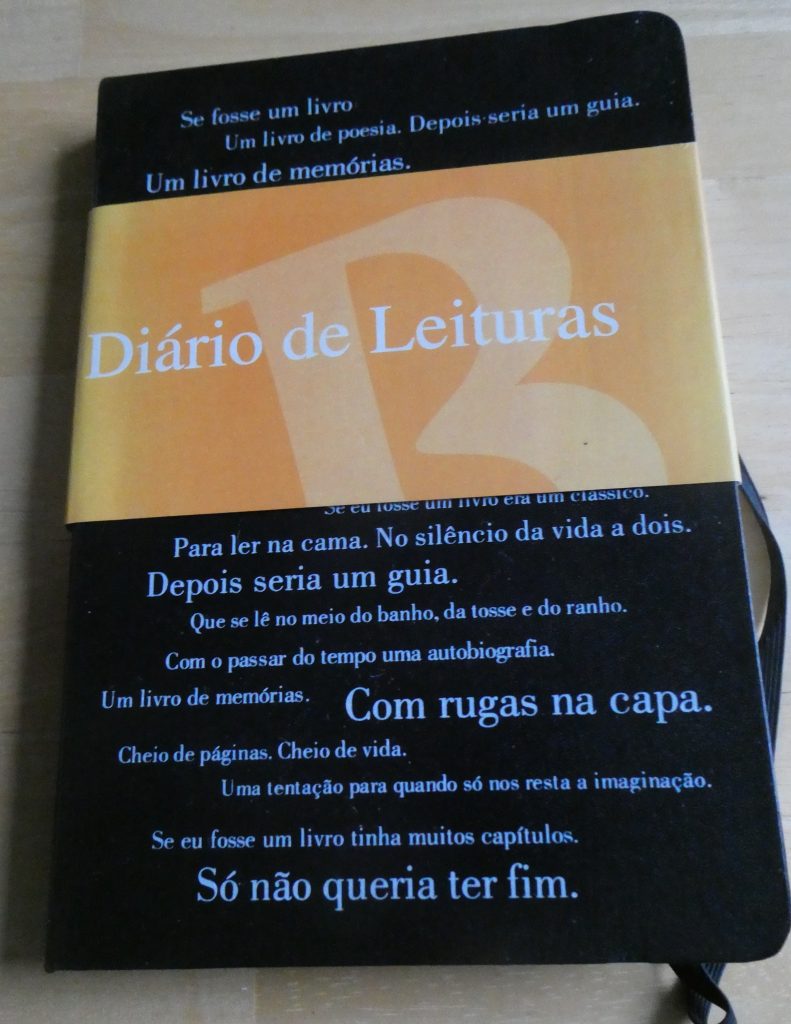

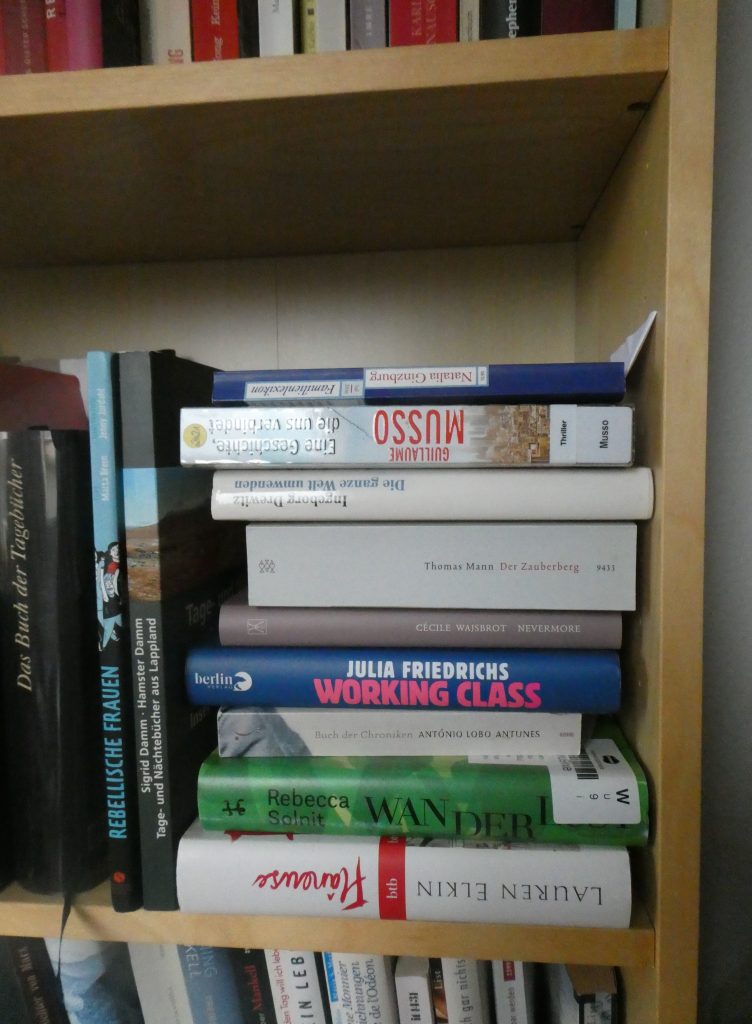

Wie dem auch sei: Die Raunächte sind für mich schon lange eine besondere, eine magische Zeit, die ich nutze, um über Gott und die Welt und natürlich auch über mich selbst nachzudenken, um auf das vergangene Jahr zurück- und auf das kommende vorauszublicken. In der Vergangenheit habe ich das immer mithilfe von Büchern und Informationen aus dem Internet getan. In diesem Jahr nehme ich an einem Schreibcamp und an dem Kurs Magische Raunächte* teil, der Raunachtsrituale mit Yoga und Meditation verbindet. Natürlich coronagerecht online.

Schreiben spielt in meinem Leben ohnehin eine wichtige Rolle – beruflich und privat; Yoga möchte ich künftig häufiger und intensiver praktizieren. Die wenigen Yogaübungen, die zu meinem Morgenritual gehören, tun mir gut: Sie halten mich beweglich und helfen mir, zu entspannen. Trotzdem schaffe ich es nicht, regelmäßig und mehr zu üben. Mit Meditationen und Affirmationen tue ich mich sehr schwer, und Verbindungen zu meinem höheren Selbst und anderen höheren Mächten aufzunehmen, ist mir noch nicht wirklich gelungen. Aber manchmal ist es einfach gut, über den eigenen Tellerrand zu schauen und etwas Neues auszuprobieren.

Der Auftakt lässt hoffen: Ich habe durch die Yoga- und Meditationsanleitungen per Video schon einige Yogapositionen kennengelernt, die mir gefallen und die ich in mein eher bescheidenes Übungsrepertoire aufnehmen möchte: das liegende Reh beispielsweise, den schlafenden Schwan oder den Drachen, hoch und tief. Und ich werde künftig sicher häufiger zwischen Mond- und Sonnengruß wechseln. Ich mag den Mond, und es ist sicher nicht gerecht, immer nur die Sonne zu grüßen.

Auch die Schreibanregungen und Fragen aus beiden Kursen helfen mir, mir über meine Wünsche und Ziele klar zu werden – darüber, was ich im neuen Jahr erreichen, aber auch, was ich mit dem alten hinter mir lassen möchte. Vielleicht entdecke und erwecke ich durch die Kombination von Schreiben, Yoga, Meditation und Affirmation sogar den Teil in mir, der meinen richtigen Weg kennt, und mein höheres Selbst, das alle Antworten hat, die ich brauche. Und wenn sich dann auch höhere Mächte oder das Universum meiner Wünsche und Pläne annehmen, kann ja nichts mehr schiefgehen.

*Dieser Blogbeitrag enthält unbezahlte Werbung

Link zum Kurs von Martina Honecker und zur Foto-Website von Foe Rodens

https://www.yogamitmartina.de/rauhnaechte-anleitung-rituale/