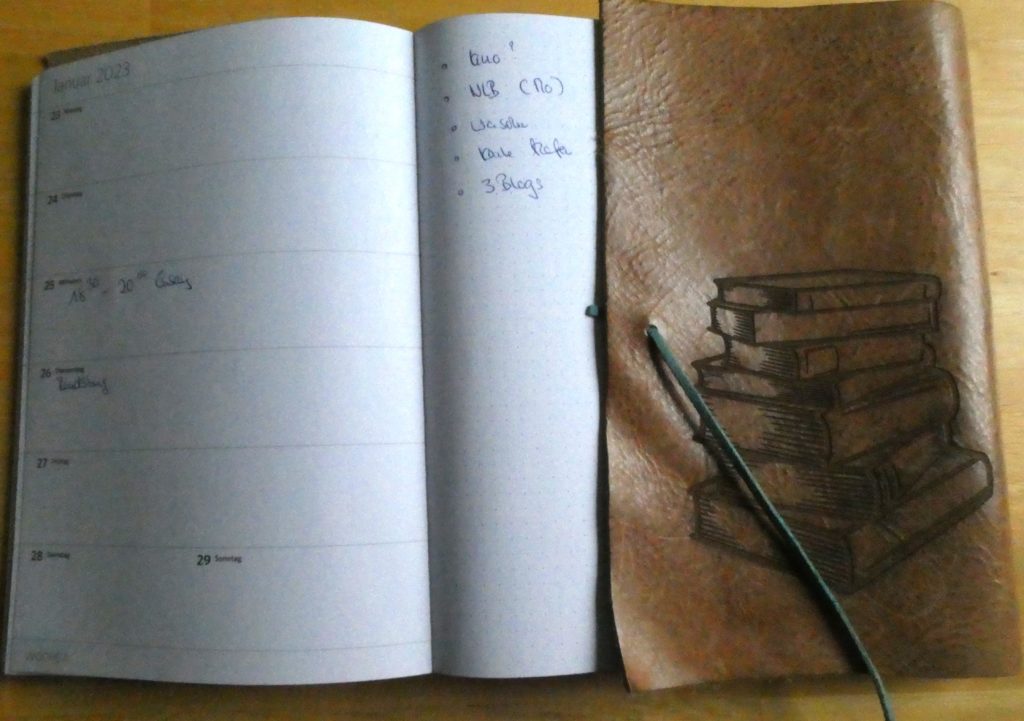

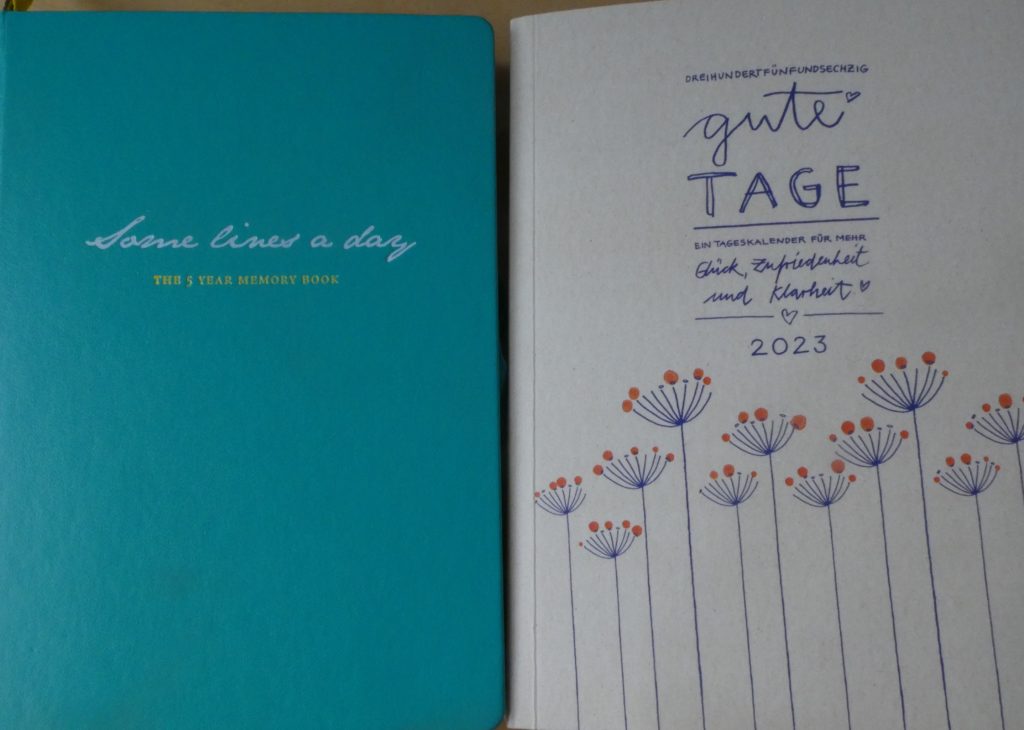

Alle, die meinen Blog regelmäßig oder gelegentlich lesen, wissen es: Ich schreibe gerne und viel mit der Hand und liebe Tage- und Notizbücher aller Art. Ich starte jeden Morgen mit Morgenseiten in den Tag und beende ihn am Abend mit einigen Zeilen in meinem Fünf-Jahresbuch. Ein Kalender und eine Art Bulletjournal sollen mir helfen, den Überblick über meine Termine und die Dinge zu behalten, die ich erledigen möchte oder muss. Außerdem „beherbergt“ der Ledereinband ein Notizheft für Schreibideen, also eine Art Schreibjournal.

In diesem Jahr habe ich ein neues Journal begonnen, in das ich regelmäßig abends eintrage, was am Tag geschehen ist. Ich habe in den vergangenen Jahren schon mehrere Versuche gestartet, aber über ein paar Seiten kam ich nie hinaus.

Das ist mit dem neuen Journal hoffentlich anders. Es hat eine Seite für jeden Tag, die mich vorwurfsvoll ansehen würde, wenn sie leer bliebe. 22 Tage habe ich schon durchgehalten; bis etwas wirklich zur Gewohnheit wird, dauert es nach einer Studie von Phillippa Lally vom University College in London im Durchschnitt allerdings genau dreimal so lange, nämlich 66 Tage. Ein Tag Pause macht der Studie zufolge nichts aus, längere oder öftere Auszeiten sollte man sich dagegen nicht gönnen, wenn frau wirklich eine Routine etablieren möchte.

Auch mit einem anderen guten Vorsatz bin ich auf einem guten Weg: Ich möchte endlich zeichnen lernen und habe mir deshalb vorgenommen, in diesem Jahr jeden Tag eine Skizze anzufertigen. Zu „One Day One Sketch“ hat mich Jens Huebner animiert, bei dem ich vor zwei Jahren mal einen Urban-Sketching-Workshop belegt habe (https://www.facebook.com/jens.huebner.berlin.germany/).

Jeden Abend zeichne ich also irgendwas in mein Skizzenbuch – und vielleicht wird dann auch mein Tagebuch irgendwann wirklich zu einer Art Visual diary. Weil meine Tagebücher bunter werden sollten, habe ich im vergangenen Jahr meine geliebten Claire-Fontaine-Kladden durch Skizzenbücher aus dickerem Papier ersetzt. Wirklich gut funktioniert hat die Kombination von Zeichnen und Schreiben allerdings nicht, Zeichnungen sind in meinen Tagebüchern bislang nur Ausnahmen. Und so bin ich wieder zu Claire Fontaine zurückgekehrt: Das Papier ist für mich – bekennender Papierfreak – zum Schreiben wirklich das beste. Außerdem haben die Hefte – ein weiteres Plus – einen flexiblen Einband.

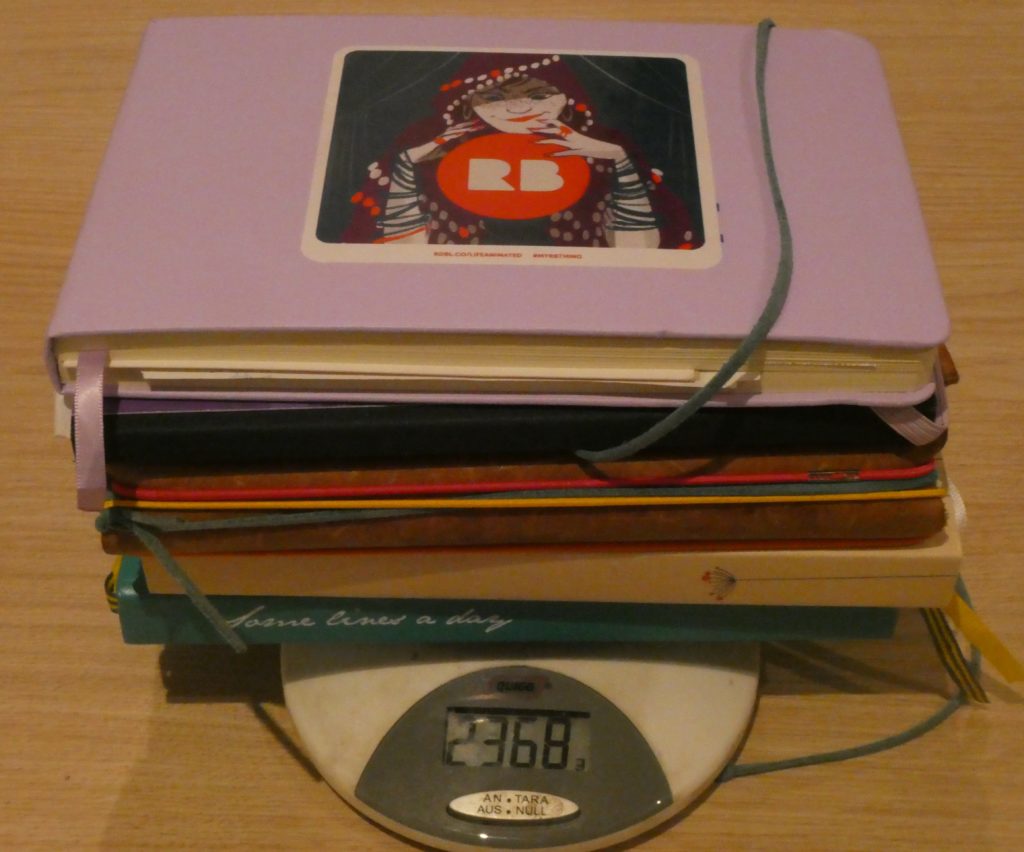

Neu ist, dass ich meine Tagebücher von beiden Enden beschreibe – vorne Tagebuch, hinten Morgenseiten. Und irgendwann treffen sie sich in der Mitte. Zwei in eins – das macht Sinn. Denn zumindest inhaltlich gehen bei mir Tagebucheinträge und Morgenseiten ineinander über. Und auch den Unterschied zwischen Tagebuch und Journal habe ich, nebenbei bemerkt, nicht wirklich verstanden. Praktisch ist die Tagebuch-Morgenseiten-Kombi allemal: Es verkleinert den Bücherstapel neben meinem Bett – und das Gewicht der Bücher, die ich mitschleppen muss, wenn ich einmal verreise.

PS: Heute ist der Tag der Handschrift. Viele Kinder und auch immer mehr Erwachsene können nicht mehr flüssig schreiben. Dabei ist Schreiben mit der Hand auch im Computerzeitalter keine überflüssige Kulturtechnik . Mehr dazu in einem Artikel von mir in der Zeitschrift Bildung + Lernen (https://viewer.ipaper.io/friedrich-verlag/bildung/bildung-lernen-22019/?Page=20&page=18).