Eigentlich wollten wir in diesem Frühsommer ja zwei Wochen in die Normandie fahren. Aber weil ich Ende Juni noch einen wichtigen Termin hatte und die Sommerferien in Frankreich in diesem Jahr schon am 4. Juli begonnen haben, haben wir die Reise aufs nächste Jahr verschoben und stattdessen mehrere kurze Fahrten geplant.

Zum Beispiel an die Müritz, die auf der Liste meiner Reiseziele schon lange weit oben steht. Doch dann schreckten uns die Stechmücken, die sich in diesem regenreichen Jahr an Seen besonders stark vermehrt haben. Aus dem gleichen Grund kam auch der Bodensee, Alternativreiseziel Nummer zwei, nicht infrage. Und so entschieden wir uns kurzfristig für die schleswig-holsteinische Ostseeküste. Bis zur Lübecker Bucht dauert die Fahrt ohne Staus nicht einmal drei Stunden. Außerdem hatten die Schulferien in Schleswig-Holstein und in Hamburg Mitte Juli noch nicht begonnen.

Auf dem Campingplatz Walkyrien zwischen Grömitz und Neustadt sind wir eher zufällig gelandet. Doch es war ein glücklicher Zufall. Bis zu dem kleinen Naturstrand sind es von den Stellplätzen aus gerade mal 300 Meter – und rund 60 Treppenstufen. Weil der Campingplatz auf der Steilküste liegt, konnten wir vom Wohnmobil aus immer das Meer sehen. Besonderes Highlight für mich: eine Sauna, ebenfalls mit Blick auf die Ostsee, selbst aus den Saunakabinen. Bei Außentemperaturen um die 25 Grad hatte außer uns offenbar niemand Lust auf noch mehr Wärme. Und so hatten mein Mann und ich die Sauna an zwei Nachmittagen ganz für uns allein. Was will frau mehr?

Ein bisschen Kunst vielleicht. Von der Malerin Sonja Knoop hatte ich noch nie etwas gehört. Doch weil mir einige Bilder auf ihrer Website gefielen und sie ihr Atelier für Besucherinnen öffnen wollte, fuhren wir nach Neustadt. Leider war das Atelier geschlossen, und so bummelten wir durch den Hafen und die Altstadt, ehe wir wieder Richtung Grömitz fuhren. Damit, dass es auf der Strecke so viele Steigungen gibt, hatten wir nicht gerechnet. Aber während ich die Hügel hinaufstrampelte, erinnerte ich mich dunkel daran, dass daran wohl die Eiszeit schuld ist: Damals, vor rund 10.000 Jahren, lagen weite Teile des Landes zwischen Nord- und Ostsee unter einer dicken Eisschicht. Als das Eis schmolz, blieben riesige Gesteinshaufen zurück. Grund- und Endmoränen, die uns jetzt ins Schwitzen brachten.

Hügelig ist auch die Strecke nach Cismar. Dort werden zurzeit in dem ehemaligen Benediktinerkloster Bilder von Armin Müller-Stahl ausgestellt. Ich mag den Schauspieler, der auch Musiker, Autor und Maler ist. Und auch der Titel der Ausstellung gefällt mir: „Es genügt ein Mensch zu sein“ (https://kloster-cismar.sh/de/armin-mueller-stahl–es-genuegt-ein-mensch-zu-sein-). Außerdem sollen sich rund um das Kloster viele Kunst- und Kulturschaffende angesiedelt haben. Sie „machen Cismar zu einem ganz besonderen magischen Ort machen“, las ich in der Broschüre „Kunst und Kultur. Kloster Cismar und Umgebung 2024“. Grund genug, nach Cismar zu fahren,

Das Kloster, eines der bedeutendsten Bauwerke lübischer Frühgotik, ist wirklich imposant. Mönche leben in der Abtei allerding schon lange nicht mehr, „Um 1560 wurde das Kloster aufgegeben und später in ein landesherrliches Schloss umgewandelt“, weiß Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Cismar). Heute nutzt das Landesmuseum Schleswig-Holstein das Gebäude im Sommer für Kunstausstellungen.

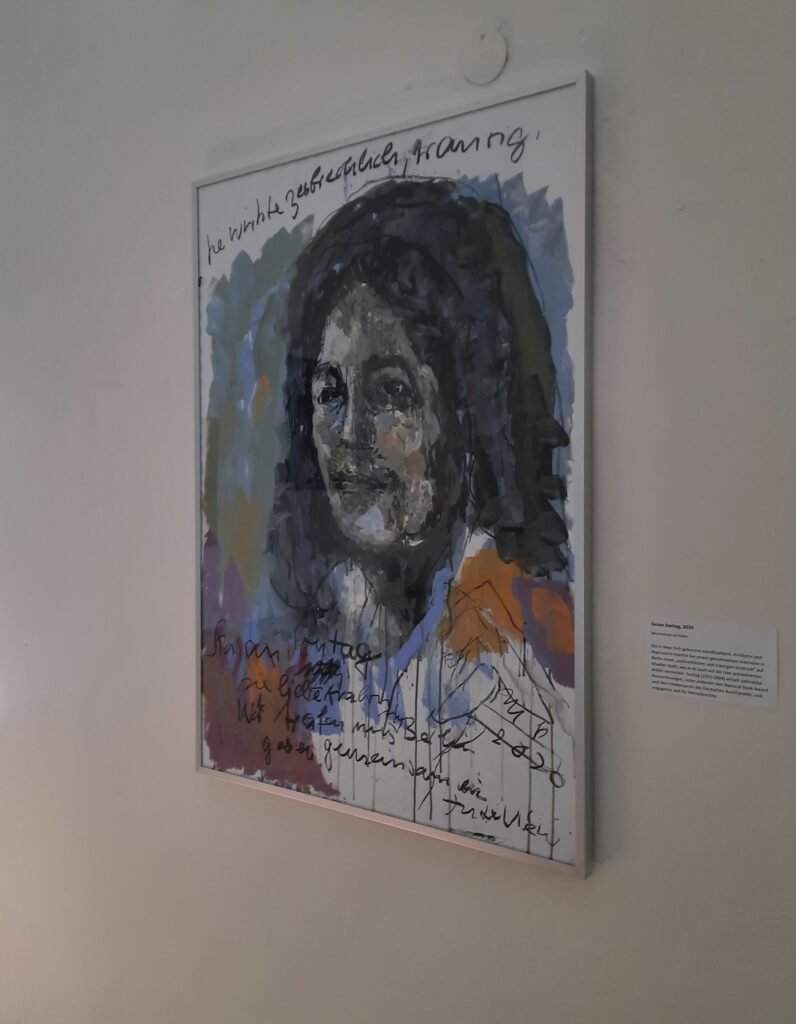

Noch bis Mitte August sind in der ehemaligen Amtmann-Wohnung und im Kuppelsaal des ehemaligen Benediktinerklosters rund 80 Bilder von Armin Müller-Stahl zu sehen. Die Bilder gefallen mir, nur schade, dass fast nur Porträts von Männern ausgestellt sind. Und ich frage mich, ob es daran liegt, dass der Maler so wenige Frauen porträtiert hat, oder doch eher an der Auswahl.

Der Kunstraum Remise im Quergebäude des Klosters ist leider geschlossen. Dort bieten KünstlerInnen verschiedene Kurse und Projekte an. „Das Programm umfasst Malerei und Zeichnen, künstlerisches Gestalten mit unterschiedlichen Materialien und Techniken, Maskenbau und Maskenspiel, Schreibwerkstätten und ‚Alte Schriftkunst‘ sowie das kreative Erkunden der Klosteranlage.“ (http://www.remise.cismar.de/). Im Weißen Haus, dem ehemaligen Amtsschreiberhaus direkt neben dem Kloster, lebt und arbeitet heute die Lyrikerin Doris Runge; der Verein Literatur im Weißen Haus Cismar organisiert dort Lesungen und andere literarische Veranstaltungen. Leider nicht, als ich im Kloster bin. Und so radelte ich nach einem Kaffee im Garten des Klostercafés wieder zurück zum Campingplatz – diesmal über Grömitz.

Der Küstenradweg führt zwischen Grömitz und Bliesdorf Strand über die Steilküste und bietet wunderschöne Ausblicke auf die Ostsee. Leider ist er teilweise schlecht ausgeschildert und endet am Campingplatz Kagelsbusch. Den Weg vor dem Campingplatz dürfen eigentlich nur Campinggäste betreten. „Aber niemand hält sich dran“, erklärte mir ein Radfahrer, der sein Rad an der Sperre vorbeischob. Ich folgte seinem Beispiel. Denn dass ein Einzelner vielen einen Weg einfach versperrt, geht meiner Meinung nach gar nicht. Eigentum verpflichtet! Aber das nächste Mal werde ich wohl nach Grömitz wandern – und den „verbotenen Weg“ am Strand umgehen.

Unser erster Besuch in Walkyrien wird sicher nicht der letzte sein. denn an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste gibt es noch viel zu entdecken. Der Campingplatz auf der Steilküste ist dafür sicher eine gute Ausgangsbasis.