Zum Frühlingsanfang habe ich mir eine neue Jahreskarte für die Herrenhäuser Gärten gekauft. Die neue kostete 10 Euro mehr als die alte. Aber ein Jahr Gartenvergnügen sind auf jeden Fall 35 Euro wert.

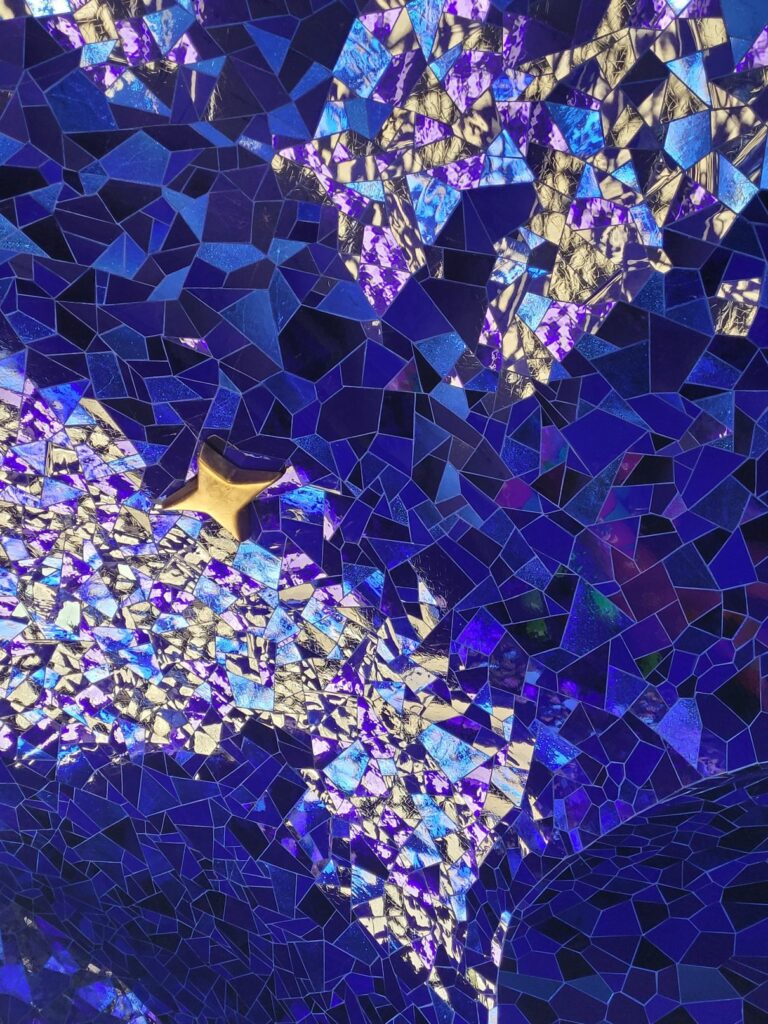

Der Große Garten, das Prunkstück der Herrenhäuser Gärten, wird in diesem Jahr 350 Jahre alt. Aber auch wenn er zu den bedeutendsten Barockgärten Europas zählt, kann ich ihm wenig abgewinnen. Ich mag keine Pflanzen, die zurechtgestutzt in Reih und Glied ihr Leben fristen müssen. Vor allem wenn Laubbäume und Hecken (noch) kahl sind, wirkt der Garten auf mich ziemlich trostlos. Im Sommer gehe ich gerne in den Rosengarten und in den Niederdeutschen Blumengarten. Und die Grotte ist immer einen Besuch wert. Gebaut wurde sie schon im 18. Jahrhundert: Mit Muscheln, Kristallen, Glas und Mineralien verziert, sollte sie im Sommer einen kühlen Rückzugsort bieten. 2002 gestaltete Niki de Saint Phalle die Grotte 2002 um – und schuf mit Kiesel-, Glas- und Spiegelstücken ein magisches Kunstwerk. Vor allem die Farben und Lichteffekte in der blauen Grotte faszinieren mich jedes Mal aufs Neue.

Mein Lieblingsgarten ist und bleibt der Berggarten, laut Wikipedia einer der ältesten botanischen Gärten in Deutschland. Ursprünglich als Küchengarten angelegt, wurde er seit Ende des 17. Jahrhunderts auch genutzt, um exotische Pflanzen zu züchten. Reis und Tabak wurden hier ebenso angepflanzt wie Tabak und Maulbeerbäume, mit deren Blättern die Seidenraupen der Königlichen Seidenraupenmanufaktur in Hameln gefüttert. Doch langfristig lohnte sich der Anbau nicht.

Exotische Pflanzen wachsen heute auch noch in drei Schauhäuser im Berggarten. Als Zimmerpflanzen mag ich Exoten wie Orchideen, Usambaraveilchen, Bromelien und Gummibäume zwar nicht, aber im Tropen- und im Orchideenschauhaus fühle ich mich in eine andere, mir unbekannte Welt versetzt. Das Kakteenschauhaus lasse ich dagegen meist links liegen.

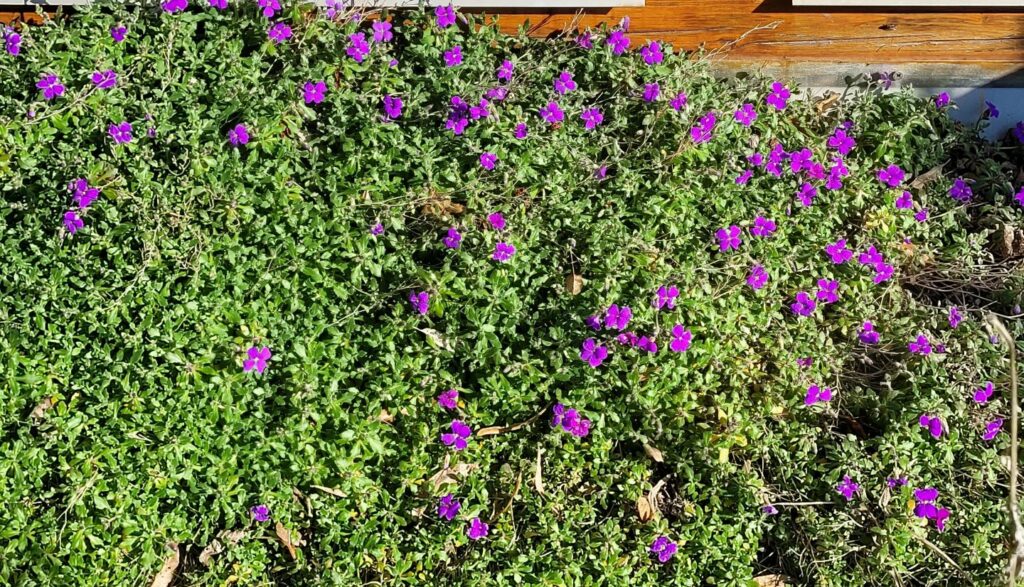

So früh im Jahr kann die Vegetation draußen natürlich mit der Blütenpracht drinnen nicht mithalten. Noch zeigen sich nur Frühblüher wie Märzbecher, Narzissen oder Blau- und Gelbsterne. Bis die Iris im Irisgarten blühen, wird es wohl noch ein paar Wochen dauern. Das Wasserbecken im Pergolagarten, an dem ich an warmen Tagen gerne sitze, ist noch leer; im Staudengrund fließt das künstliche Bächlein schon, aber von den Wildstauden, ist noch wenig zu sehen. In ein paar Wochen werden sie den Bachlauf überwuchern. Auch der Subtropenhof ist noch pflanzenleer. Erst wenn auch die Nächte wärmer sind, ziehen die kälteempfindlichen Kübelpflanzen hier wieder ein und verwandeln den Hof in ein grünes Zimmer. Derzeit ist er eine Open-Air-Galerie, in der prämierte Fotos aus dem internationalen Wettbewerb „International Garden Photographer of the Year“ (IGPOTY) „faszinierende Einblicke in die Garten- und Pflanzenfotografie aus aller Welt, mit Aufnahmen aus Ländern wie England, Schottland, Deutschland, China, Japan, den USA, Kanada, Neuseeland und Italien“ bieten.

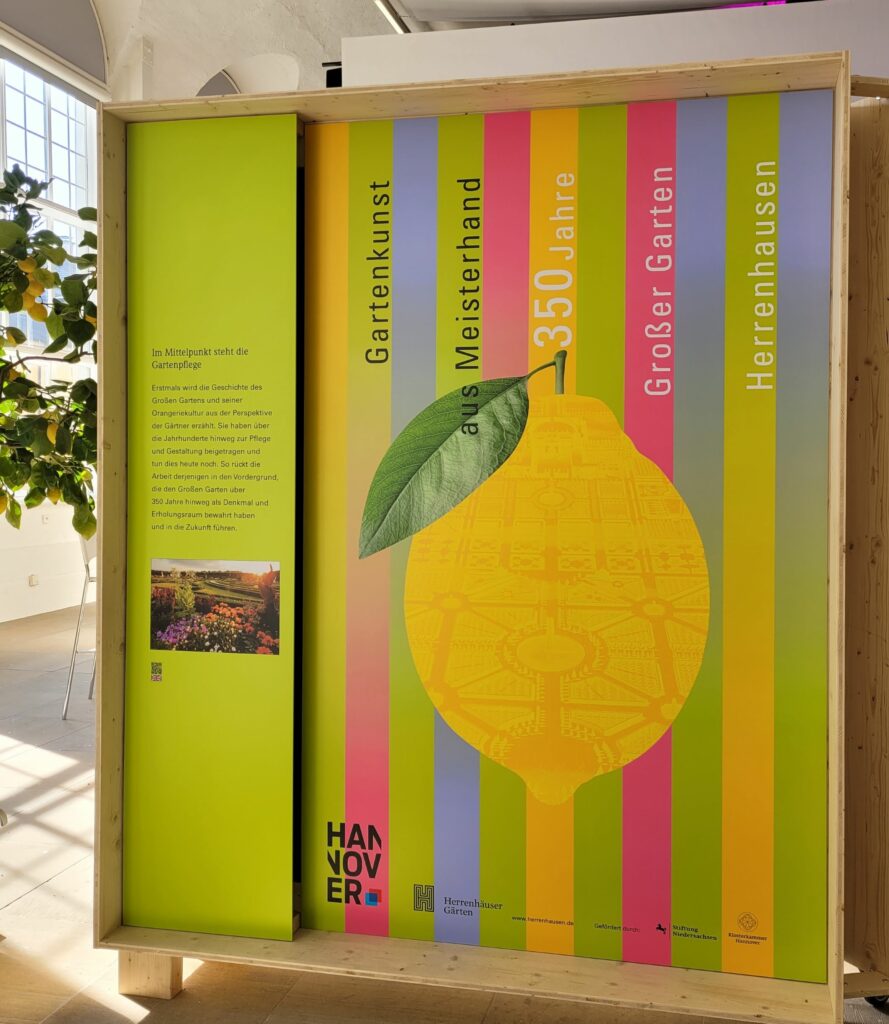

Ab Mitte Mai dürfen auch die Pflanzen aus der kostbaren Zitrussammlung wieder ins Freie. Und wenn sie dann auf dem Orangenplatz vor dem Galeriegebäude zu bewundern sind, werde ich dem Großen Garten sicher häufiger einen Besuch abstatten. Den Grundstein für die Sammlung legten Kurfürstin Sophie und ihre Tochter Charlotte im 17. und 18. Jahrhundert; um 1720 war sie schon auf über 600 Bäumchen angewachsen. Und die kurfürstlichen Herrschaften scheuten für die Kostbarkeiten weder Kosten noch Mühen für ihre Sammlung. Um sie im Sommer standesgemäß zu präsentieren, wurde der Orangenplatz vor dem Galeriegebäude angelegt. Die kalten norddeutschen Winter verbrachten die Pflanzen im Galeriegebäude und in der Orangerie. Letztere wurde gebaut wurde, weil der Platz in der Galerie schon bald zum Überwintern der exotischen Pflanzen nicht mehr ausreichte.

Geheizt wurde die Orangerie bis Ende des 19. Jahrhunderts mit großen Öfen, in denen nur Holz und Torf verbrannt wurden, weil die empfindlichen Pflanzen Kohle nicht vertrugen. Allein um sie im Frühjahr ins Freie und im Herbst wieder unters schützende Dach zu bringen, stellte die Gartenverwaltung im 18. Jahrhundert jeweils für vier Tage 80 Männer ein.

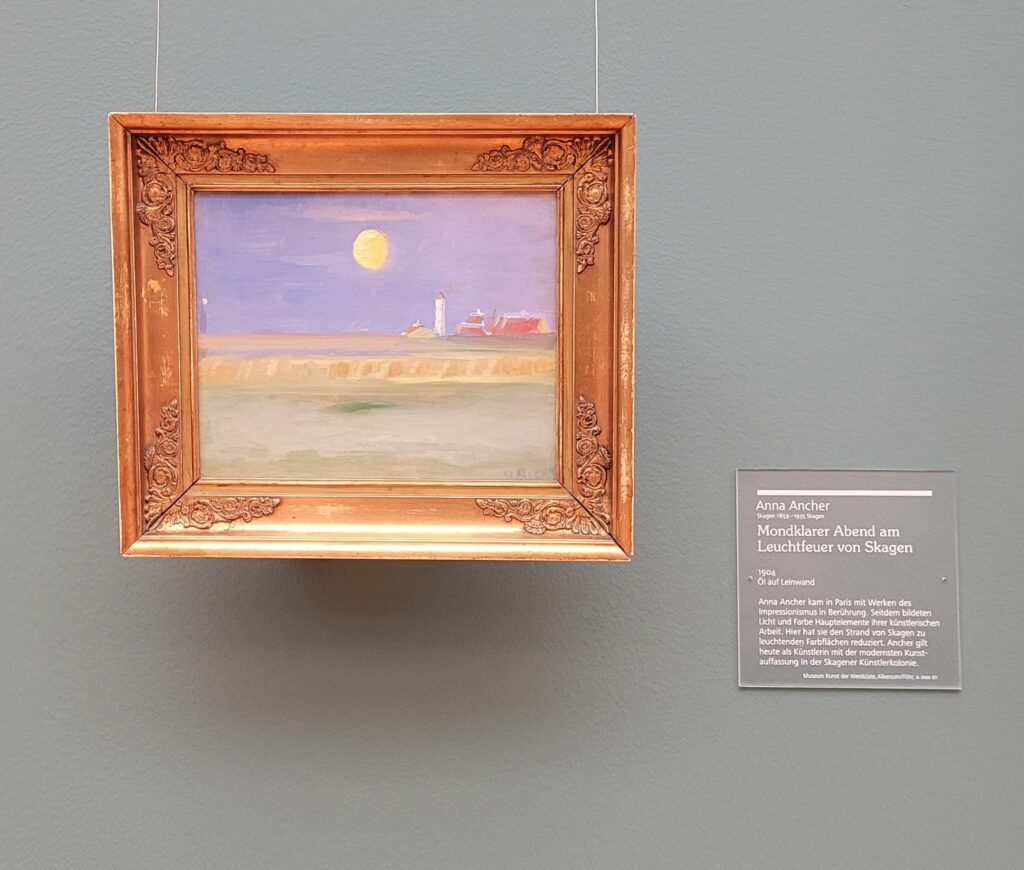

Dies und vieles andere habe ich in der Ausstellung „Gartenkunst aus Meisterhand“ erfahren, die in der Orangerie gezeigt wird. Zwischen Palmen, Zitrusbäumchen und anderen subtropischen Pflanzen informieren Schautafeln über die Geschichte des Gartens im Allgemeinen und die Orangeriekultur im Besonderen. Geöffnet ist die Ausstellung noch bis 6. April montags bis freitags von 11 bis 17 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr. Die Fortsetzung folgt dann ab Juli.