Nicht einmal ein Jahr ist es her, seit ich meine Zimmer umgeräumt habe (https://timetoflyblog.com/zimmerwechsel). Kurz nachdem ich in Rente gegangen bin, habe ich das zweite Arbeitszimmer, das ich nicht mehr benötigte, zum „Kunstraum“ umfunktioniert. Zwar hatte ich seither ausreichend Platz für meine Malutensilien , doch genutzt habe ich das Zimmer leider kaum. Und so habe ich eine weitere Umräumaktion gestartet.

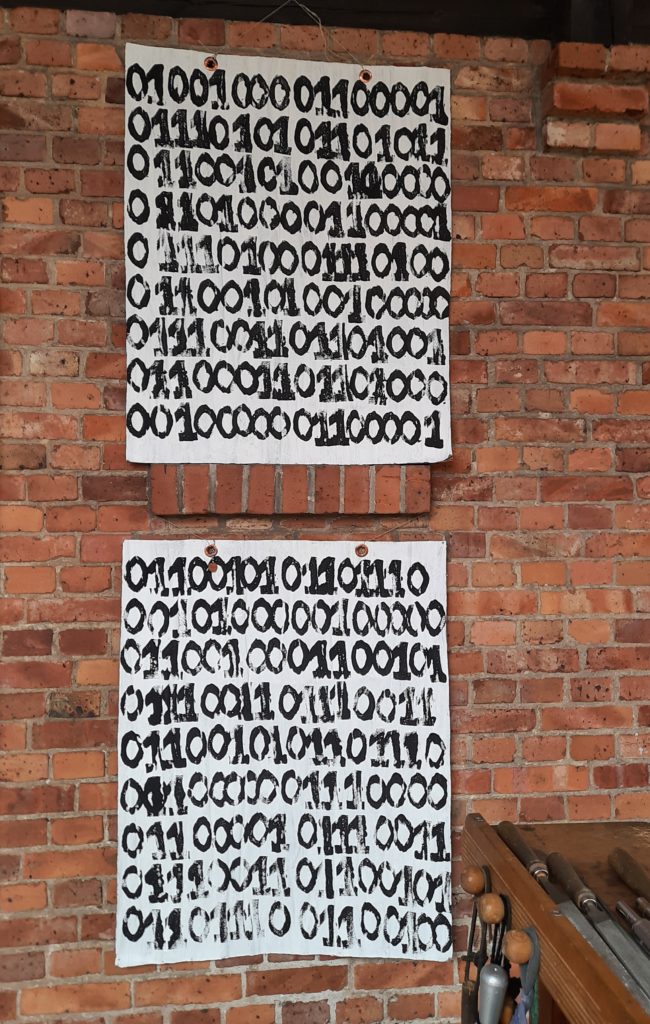

Schuld war eigentlich Zinnober, der Kunstspaziergang durch Hannover am ersten Septemberwochenende. Rund 250 KünstlerInnen öffneten in diesem Jahr ihre Ateliers – alle an einem Wochenende zu besuchen, ist unmöglich, auch wenn sich an Zinnober, anders als beim Atelierspaziergang im Mai, meist Ateliergemeinschaften beteiligen. Oft funktionieren die KünstlerInnen nicht mehr genutzte Büro- oder Gewerbegebäude um, um dort gemeinsam unter einem Dach oder auf einem Gelände zu arbeiten.

So ist in der Schulenburger Landstraße 150/152 in Hainholz vor einigen Jahren ein Kunstzentrum entstanden, in dem am Zinnober-Wochenende mehr als 30 KünstlerInnen Einblicke in ihre Ateliers und in ihre Arbeit gewährten.

In der Nordstadt gründeten vier bildende KünstlerInnen bereits Ende der 80er-Jahre in einer ehemaligen Textilreißfabrik die Ateliergemeinschaft Block 16 , der sich inzwischen vier Kollegen angeschlossen haben.

In die alte EISFABRIK in der Südstadt, in der früher Bier gebraut und Eis zum Kühlen von Lebensmitteln produziert wurden, zogen sogar schon Mitte der 1970er -Jahre die ersten KünstlerInnen ein – und verwandelten die Industriebrache, die zu zerfallen drohte, in ein Zentrum der Künste, für Theater, Tanz, Musik, bildende Kunst und Fotografie.

In die Südstadt habe ich es im September leider nicht geschafft, die Fotos der Ateliers von Katrin Tavernini und Meike Zopf sind schon beim Atelierspaziergang im Mai entstanden.

Beeindruckt haben mich beim Atelierspaziergang auch die Ateliers und die Arbeiten von Anne Nissen, Michaela Hamann und Claudia Schmidt.

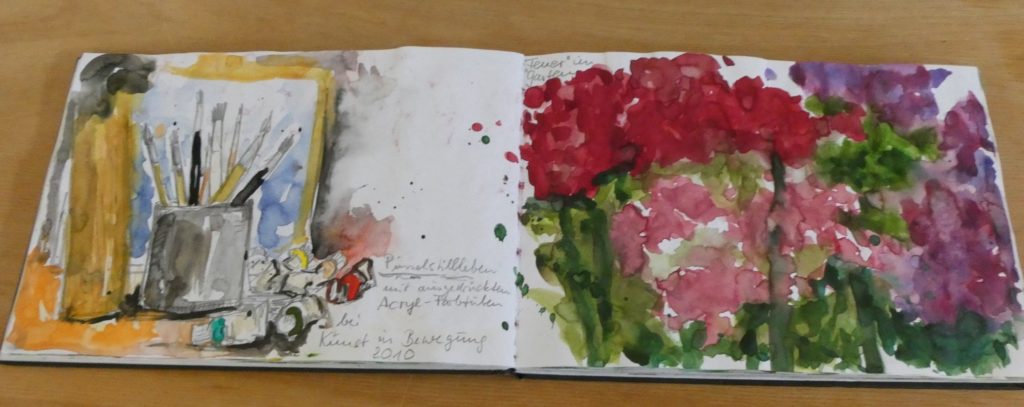

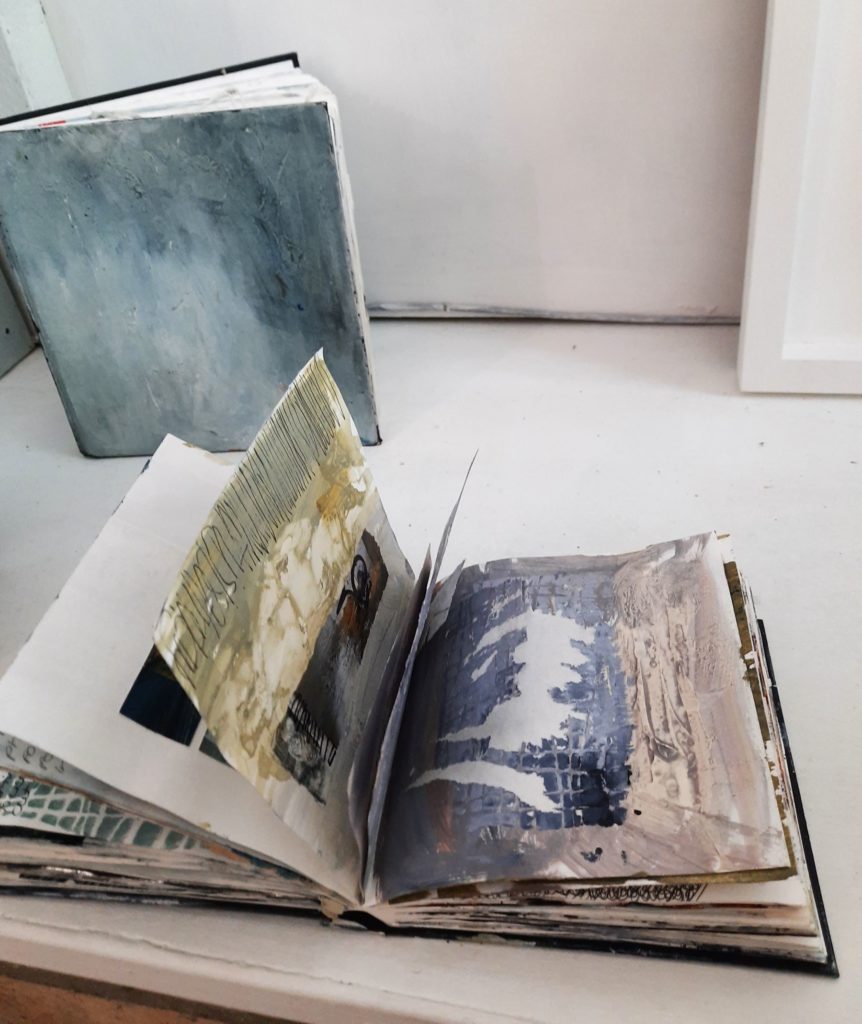

Dass wir während unseres Englandurlaubs ausgerechnet am Tag der „Open Studios“ in Saint Ives in Cornwall waren, war ein glücklicher Zufall. Ein Highlight waren die Sketchbooks von Sally MacCabe, die ich ebenso zufällig im White’s Old Workshops entdeckte.

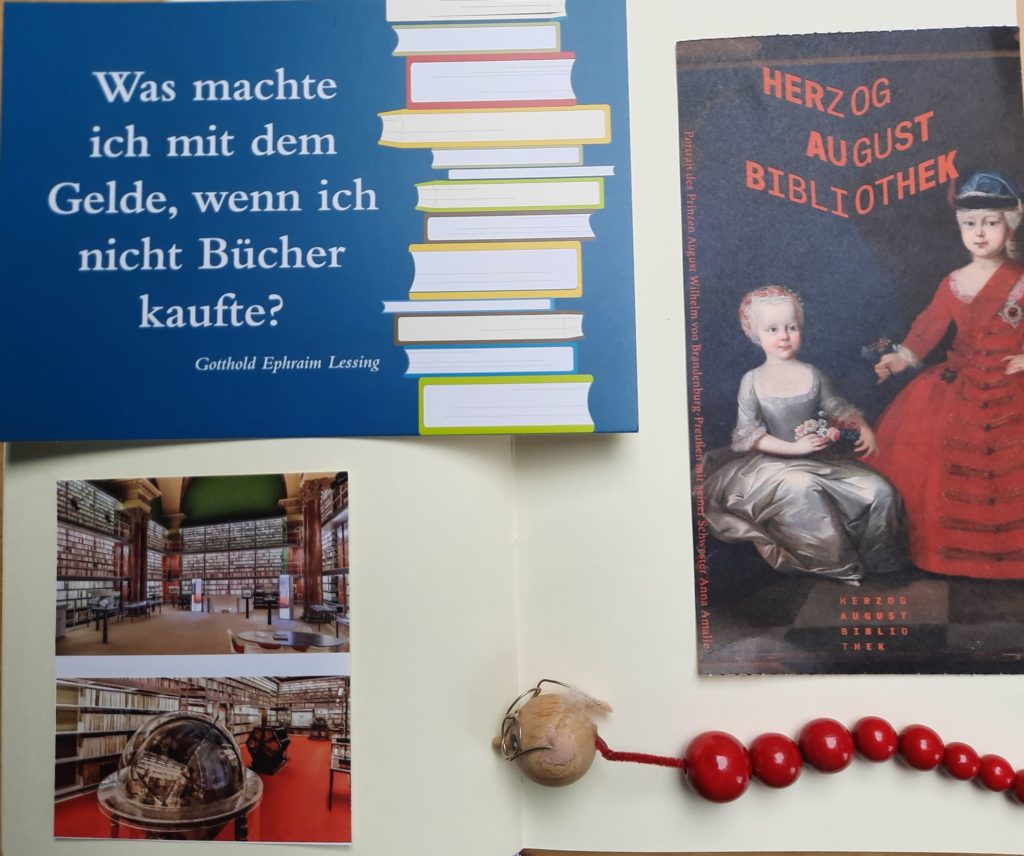

Ich liebe bekanntlich Skizzenbücher – und ich möchte meine eigenen gestalten. „Mein neues Skizzenbuch soll mehr Farbe in mein Leben und meine Aufzeichnungen bringen. Ich will in meinem kreativen Tagebuch Zeichnungen und Skizzen, Fotos und Bilder, Texte – eigene und fremde – kombinieren“, habe ich in einem Blogbeitrag im März geschrieben (https://timetoflyblog.com/eine-art-journal). Doch ich schaffe es bislang leider nur selten, diesen Vorsatz umzusetzen.

Damit das künftig besser gelingt, habe ich mein Schreib- und mein Malzimmer zusammengelegt und in den größten Raum im Dachgeschoss verlegt. Mein Bett musste den beiden Tischen Platz machen. Es steht jetzt im kleinsten Zimmer des Hauses, aber der hausinterne Umzug hat sich schon deshalb gelohnt, weil ich jetzt vom Bett aus gleich aus zwei Fenstern den Himmel sehen kann.

Ob ich im neuen Schreib-Mal-Zimmer wirklich öfter zu Stift und Pinsel greife, muss sich erst noch zeigen. Ich werde darüber berichten.