Letzte Woche habe ich meine neue Museumscard Hannover aktiviert. Meine alte war vor einem Monat abgelaufen, die neue, ein Geburtstagsgeschenk, sollte erst mit meinem ersten Museumsbesuch beginnen. Es war allerdings nicht möglich, die Karte an einem Tag x online oder in einem der teilnehmenden Museen zu aktivieren. Ich bekam also einen Gutschein geschenkt, den ich in der Tourist Information am Hauptbahnhof Hannover einlösen musste. Die ist natürlich an Werktagen nur zu bestimmten Zeiten, an Sonn- und Feiertagen gar nicht geöffnet. Der Fortschritt ist wirklich manchmal nur eine Schnecke.

Ich habe lange überlegt, ob ich die Museumscard noch einmal haben möchte. Denn irgendwie stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht mehr – zumindest wenn man die Karte mit anderen vergleicht. Von den acht hannoverschen Museen, die ich als Inhaberin der Museumscard ein Jahr lang besuchen darf, so oft ich will, sind zwei vermutlich lange Zeit geschlossen: das Historische Museum und Schloss Marienburg. Bleiben also sechs. Zum Vergleich: Der Museums-Pass Musées, den mir meine Freundin aus Süddeutschland schenkte, bietet für den doppelten Preis freien Eintritt in mehr als 350 (!) Museen, Schlösser und Gärten in Deutschland, Frankreich und der Schweiz.

„Mit dem Pass können kostenlos alle Sammlungen und Ausstellungen, in Begleitung von 5 Kindern auch ohne verwandtschaftliche Beziehung, besucht werden. Und das 365 Tage im Jahr“, heißt es auf der Website (https://www.museumspass2.com/ot/front/mpm/de/shop/index). Außerdem werden „Laufzeit und Passinhaber … erst beim ersten Museumsbesuch bestimmt“. Von so viel Flexibilität kann frau in Hannover nur träumen. Dort kostet auch die ZusatzkarteFamilie, mit der man bis zu drei Kinder mit in die Museen nehmen kann, acht Euro extra. Und während es im Süden gelingt, Museen in drei Ländern und drei Bundesländern – in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz – für einen gemeinsamen Pass zu gewinnen, ist es in Niedersachsen offenbar nicht einmal möglich, eine gemeinsame Museumskarte der Nachbarstädte Hannover, Hildesheim und Braunschweig anzubieten. Die Museumscard sei ein Angebot der Stadt, erklärte mir die Mitarbeiterin der Tourist Information. Sie war eher pikiert als interessiert, als ich ihr vom Museums-Pass Museés erzählte und sie bat, ihn den EntscheiderInnen in Hannover zur Nachahmung zu empfehlen.

Ja, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt nicht, wenn frau die beiden Museumskarten vergleicht. Vergleicht man dagegen den Kartenpreis mit den Preisen für einzelne Eintrittskarten ist die Museumscard ein Schnäppchen. Ich genieße es, dass ich in meine Lieblingsmuseen gehen kann, so oft ich möchte. Manchmal schaue ich mir einfach nur einen Teil der Ausstellung oder auch nur ein Bild an. Das würde ich gewiss nicht tun, wenn ich jedes Mal Eintritt zahlen müsste.

Meine neue Karte habe ich übrigens im Wilhelm Busch Museum, dem Deutschen Museum für Karikatur und Zeichenkunst im Georgengarten, eingeweiht. Dort sind zurzeit neben der Dauerausstellung mit Originalen von Wilhelm Busch vier Sonderausstellungen zu sehen:

- Frierst du schon? Soziale Kälte in warmen Schuhen

- Oh oh, so fröhlich heute! Große Feste der Liebe

- Rolfs Liedergeheimnisse mit Bildern von Sarah Settgast (Familienausstellung) und

- Climate Change & Climate Justice

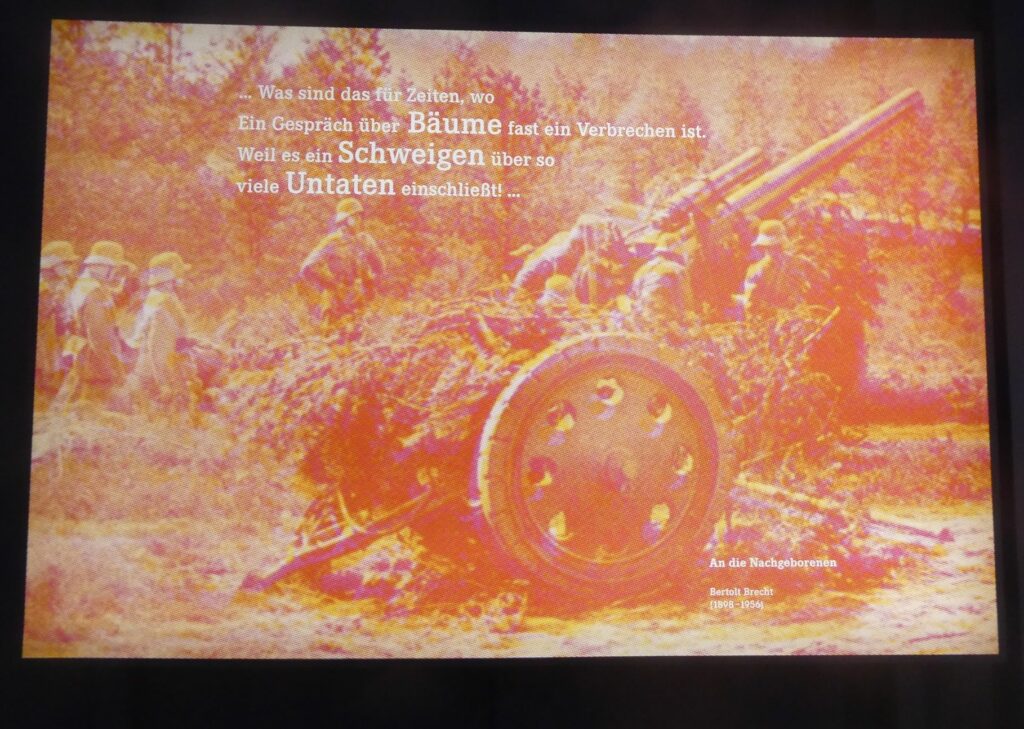

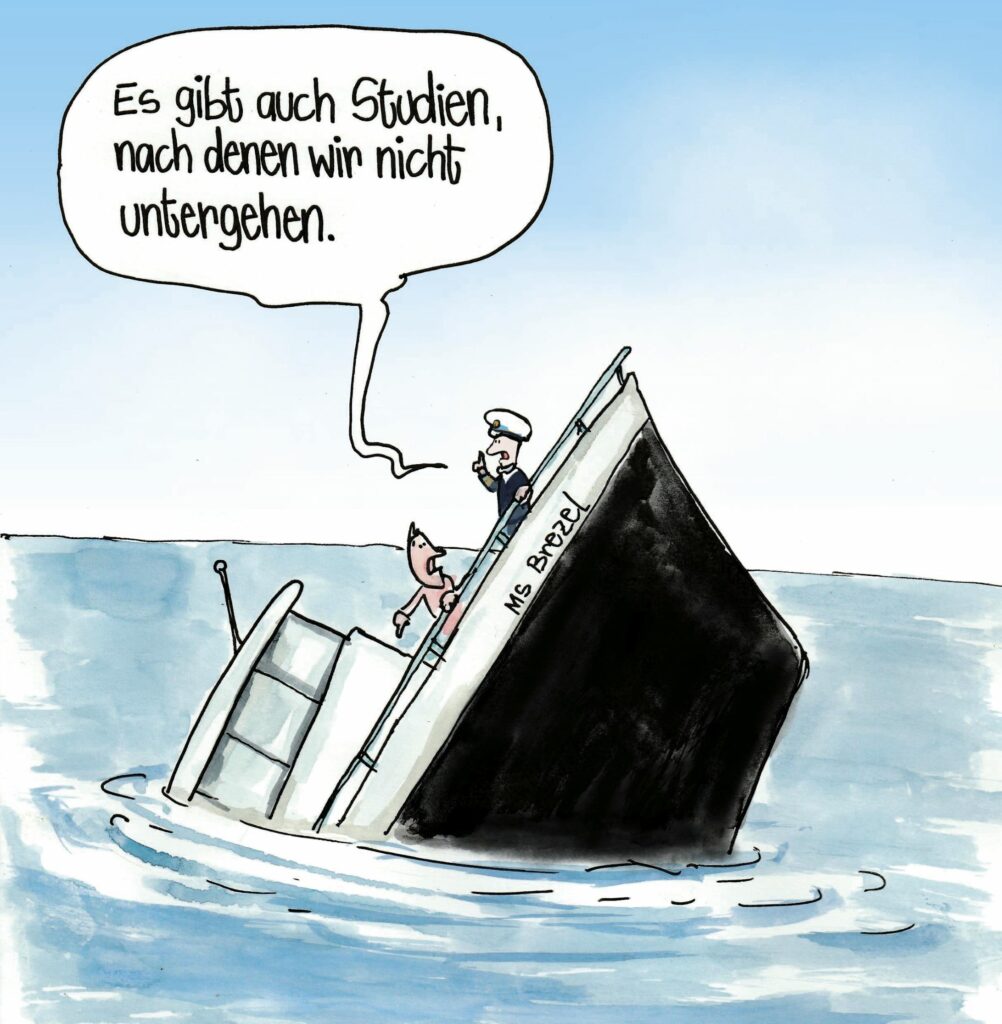

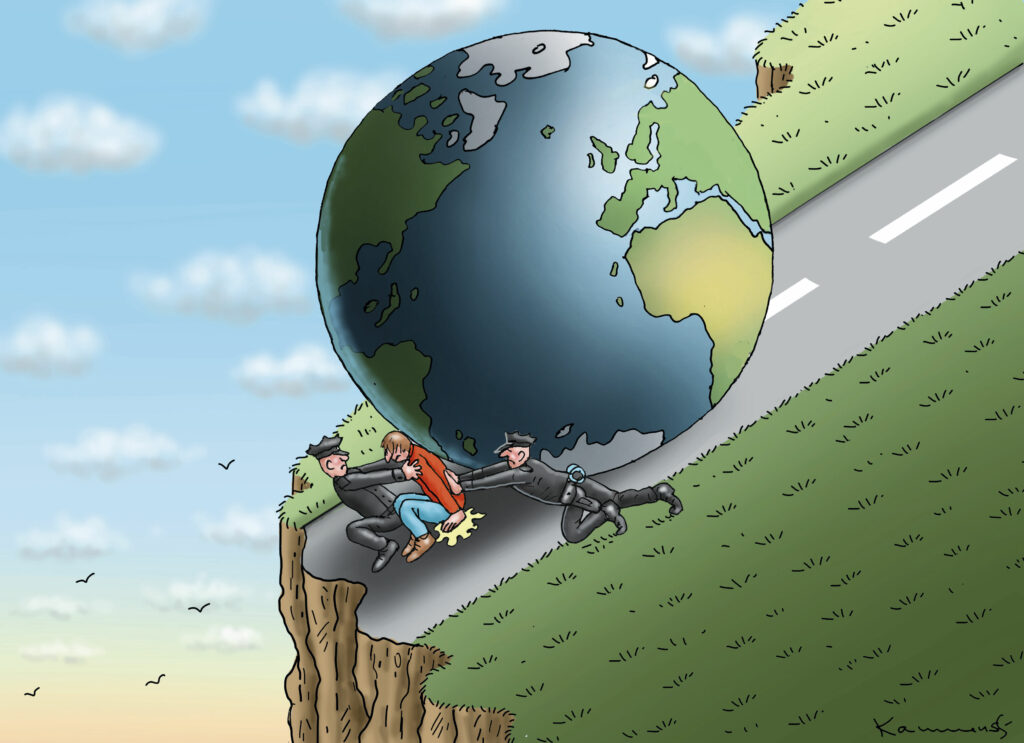

Die aktuellen Cartoons zur Klimakrise haben mir besonders gut gefallen. Gezeigt werden in Kooperation mit der „Schule des Ungehorsams“ einige Karikaturen, die für den österreichischen Kaktus Cartoon Award 2023 eingereicht wurden. Dass sich 1.700 KarikaturistInnen aus über 80 Ländern sich am Wettbewerb beteiligten, zeigt, wie wichtig dieses Thema für die KünstlerInnen ist (alle Fotos https://www.karikatur-museum.de/) .

1. Gewinner im Kaktus Cartoon Award 2023

(c) Michi Brezel

2. Platz im Kaktus Cartoon Award 2023 (c) Agim Sulaj

Preis für Climate Justice im Kaktus Cartoon Award 2023

(c) Marian Kamensky

Diese Ausstellung läuft noch bis zum 28. Januar 2024 – und dank meiner Museumscard werde ich sie mir gewiss noch einmal ansehen. Und auch die Paula-Modersohn-Ausstellung im Landesmuseum werde ich sicher in den nächsten Tagen besuchen.

Das ist eben der Vorteil der hannoverschen Museumscard: Die Museen liegen quasi direkt vor der Tür, die Fahrt zu den Museen im Süden ist dagegen leider recht aufwendig. Aber ich werde beide Karten nutzen. Ich habe mir vorgenommen, mich im nächsten Jahr immer mal wieder bei meiner Freundin einzuquartieren und mir viele Museen und Ausstellungen gemeinsam mit ihr anzusehen.