Nein, der November ist nicht mein Lieblingsmonat. Aber ich finde ihn auch nicht so schrecklich wie manche andere. Natürlich, das Wetter ist oft nicht das beste, Novemberwetter halt, doch im November ertrage ich das triste Grau und die Dunkelheit noch recht gut. Vielleicht weil ich dann noch von zurückliegenden schöneren Sommer- und Herbsttagen zehre. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich im November geboren bin und viele Menschen, die ich gerne mag, ebenfalls.

Happy Birthday

Mein Geburtstag war in diesem Jahr besonders schön. Denn meine Freundin Sabine und ihr Mann haben uns besucht. Sabine und ich haben zur gleichen Zeit in Mainz studiert, allerdings ganz verschiedene Fächer. Kennengelernt haben wir uns in der Unisauna – und unsere Freundschaft hat die vier Jahrzehnte, die seither vergangen sind, überdauert. Weil Sabine in Süddeutschland wohnt und ich im Norden, sehen wir uns leider nur selten. Umso mehr habe ich mich über ihren Besuch gefreut.

Am Morgen meines Geburtstags stand dann auch noch meine Tochter unangekündigt vor der Tür. Und eine weitere Überraschung wartete am Wochenende in Hamburg auf mich: Meine Schwiegertochter hatte zwei Karten für die Ballett-Werkstatt besorgt und so konnten bei den Proben für Slow Burn und Blake Works V zusehen. Beide Stücke feiern im Dezember in der Oper Premiere. Es war wirklich beeindruckend zu sehen, wie die TänzerInnen ein Stück einstudieren; den Entstehungsprozess mitzuerleben gefällt mir eigentlich besser als die Aufführung selbst.

Bebackt wurde ich an/um meinem Geburtstag übrigens auch: Mein Mann hatte für mich einen Zimtschneckenkuchen gebacken, mein Stiefsohn bei unserem Besuch einen Franzbrötchenkuchen. Der war so lecker, dass er gleich am nächsten Tag zwei weitere backen musste. Einen durften wir dann mit nach Hause nehmen. Herzlichen Dank

Atelier Rundgang in der List, schreiben in Linden

Der November hatte gut begonnen: Am ersten Sonntag im November öffneten KünstlerInnen aus der List ihre Ateliers und zeigten, was, wie und wo sie arbeiten. Über die Schulter schauen kann man ihnen bei der Arbeit zwar nicht, aber man sieht beim Atelierbesuch – anders in Ausstellungen – eben nicht nur die fertigen Arbeiten, sondern auch Skizzen und Entwürfe und bekommt einen Einblick in den Entstehungsprozess.

Und weil die Ateliers nah beieinander liegen, ist der Atelier Rundgang für mich eine willkommene Gelegenheit, durch die List zu spazieren. Für alle, die Hannovernicht kennen: Die List ist einer der schönsten Stadtteile Hannovers, liegt aber abseits meiner normalen Wege.

Anders als in der List bin ich in Linden recht oft, auch weil ich seit ein paar Jahren immer am ersten Sonntag im Monat gemeinsam mit anderen Frauen schreibe. Zuerst haben wir uns im Unternehmerinnenzentrum getroffen, dann im Ihmezentrum und seit Anfang des Jahres im neuen AutorInnenzentrum in der Deisterstraße. Angefangen hat alles im Herbst 2019. Damals habe ich Annette Hagemann vom Kulturbüro der Stadt Hannover von meiner Idee erzählt, im Januar 2020 habe ich die Schreibtreff-Idee dann beim von Annette organisierten Autor*innen-Netzwerktreffen vorgestellt. Im kommenden Jahr feiern wir also ein kleines Jubiläum (https://timetoflyblog.com/aus-wien-nach-hannove)r.

Ein Unglück kommt selten allein

Es gibt Tage, die sollte man aus dem Kalender streichen. Der 5. November war ein solcher Tag. Oder, um mit Hermann van Veen zu sprechen: „Dieser Tag ist ein Griff ins Klo.“ Dabei hat mich die Wahl Donald Trumps diesmal nicht ganz so unvorbereitet getroffen wie vor acht Jahren.

An den Wahltag im Jahr 2016 erinnere ich mich genau: Ich war damals mit meinem Mann und meiner Tochter in Neuseeland. Als wir abends ins Bett gingen, sah Hilary Clinton wie die sichere Wahlsiegerin aus. Als wir morgens wach wurden, war Donald Trump der künftige Präsident der Vereingten Staaten. Und zwei Tage nach dem politischen Beben bebte in Neuseeland die Erde.

Diesmal habe ich es befürchtet, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Mein Mann hat das Wahldrama live mitverfolgt, es aber nicht aufhalten können.Aals ich um vier Uhr morgens aufstand, bestand kaum mehr Hoffnung. Eigentlich hatte ich gehofft, am 6. November ein Glas Sekt auf die neue Präsidentin Kamala Harris trinken zu können. Bei einem Wahlsieg von Donald Trump wollte ich mich aus Frust betrinken, obwohl ich eigentlich nur selten Alkohol trinke und nur sehr wenig vertrage.

Dann bin ich doch nüchtern geblieben: Denn ich wusste, dass ich gar nicht so viel trinken konnte, wie ich kotzen wollte. Dass der Ausspruch vom Maler Max Liebermann stammt, habe ich erst erfahren, als ich diesen Beitrag schrieb. Als Liebermann nämlich im Jahr 1933 einen Fackelzug zu Adolf Hitlers Machtergreifung anschaute, sagte er: „Ich kann nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte.“ Manchmal fürchte ich wirklich, dass sich Geschichte wiederholt und dass wir Menschen aus der Geschichte eben nichts lernen.

Ein (politisches) Unglück kommt ja bekanntlich selten allein, heißt es, Und ich gebe zu, dass ich zuerst gedacht habe: „Muss das denn ausgerechnet heute auch noch sein.“ Doch eigentlich war ich für das Ampel-Aus, das ein paar Stunden später folgte, fast dankbar. Es lenkte mich zum einen vom Wahl-Debakel in den USA ab. Zum anderen war die Koalition mit der FDP meiner Meinung nach ohnehin ein Fehler, der jetzt endlich – besser spät als nie – durch den Rausschmiss Lindners korrigiert wurde.

Hätte ich schon an jenem Abend gewusst, welch mieses Schmierentheater die FDP inszeniert hat, hätte ich vielleicht doch zur Flasche gegriffen. Denn nüchtern ist so viel Verlogenheit kaum zu ertragen. Wahrscheinlich drehen sich sogar Genscher und Scheel im Grabe rum.

BuchLust

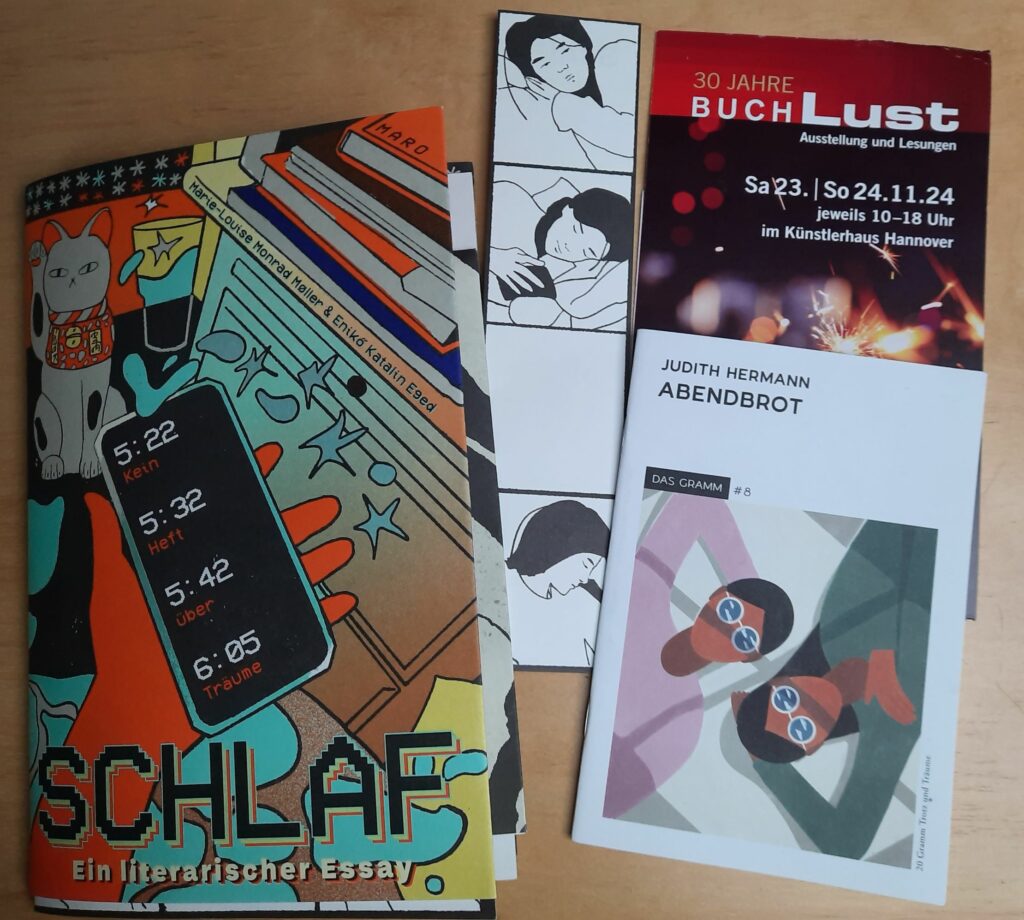

Zu den beiden großen Buchmessen habe ich es in diesem Jahr nicht geschafft. Während der Leipziger Buchmesse im Frühjahr war ich krank, Frankfurt ist mir an den Publikumstagen einfach zu voll. Die BuchLust in Hannover ist dagegen klein und familiär. Nur etwa 30 Verlage stellten am letzten Wochenende im November im Künstlerhaus aus – nicht die großen Publikumsverlage, sondern kleine, unabhängige Verlage, viele aus Hannover und Umgebung.

Eine Entdeckung waren für mich die wunderschön gestalteten und illustrierten Maro-Hefte des MaroVerlags. Seit 2020 werden in der Reihe Essays zu politischen oder anderen spannenden Themen veröffentlicht. Ich habe mir den literarischen Essay Schlaf von Marie-Louise Monrad Möller gekauft, illustriert von Eniko Katalin Eged. Sehr gut gefallen hat mir auch das Gramm, ein Magazin für Kurzgeschichten, das alle zwei Monate im gleichnamigen Verlag erscheint. Nomen est omen: Die Hefte im A6-Format wiegen wirklich nur ein paar Gramm, jede Ausgabe besteht aus einer einzigen Kurzgeschichte, die eigens für diese Reihe geschrieben wurde. Wie die MaroHefte können auch die Gramm-Kurzgeschichten abonniert werden. Keine schlechte Idee (Für alle, die es interessiert: www.maroverlag.de und www.dasgramm.de).

Besser hören

Bei Veranstaltungen und Seminaren wie auf Sylt (https://timetoflyblog.com/zeit-zum-schreiben-auf-sylt) merke ich es immer wieder: Vor allem in großen Räumen verstehe ich nicht alles, was gesagt wird. Mein Hörvermögen liegt zwar noch im Grenzbereich, aber eigentlich, darin waren sich meine Ohrenärztin und die Akustikerin, einig, ist es Zeit für ein Hörgerät.

Es begeistert mich natürlich nicht wirklich, denn ich weiß dass einige Bekannten mit ihren Geräten überhaupt nicht zurechtkommen. Und billig ist der Spaß auch nicht. Aber Studien zufolge gibt es einen Zusammenhang zwischen Altersschwerhörigkeit und Demenz. So entwickelten rund 25 Prozent der 3.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die an einer Studie der Uni Leipzig teilnahmen, „eine Demenz, die sich mit einer Hörverminderung in Verbindung bringen ließ“. (https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Unbehandelte-Schwerhoerigkeit-erhoeht-das-Demenz-Risiko,demenz804.html). Durch die Konzentration auf das Hören werden möglicherweise andere Hirnfunktionen, vor allem die Hirnrinde und der Hippocampus, die Schaltstelle zwischen Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis, vernachlässigt und geschwächt. Da ist ein Hörgerät doch ein kleines Problem. Und ich werde künftig hoffentlich wieder besser hören – und das Gerät einfach ausschalten, wenn ich meine Ruhe haben will.

Die Weihnachtsmarktsaison ist eröffnet

Am Ende des Monats habe ich, bekennender Weihnachtsmarktfan, dann noch die diesjährige Weihnachtsmarktsaison eröffnet, und zwar mit dem Besuch des Weihnachtsmarkts in Bad Harzburg, da ich zum Katzensitten im Harz war. Es war nur ein kurzer Besuch, da es eigentlich nur diverse Getränke- und Essstände gibt – und die beleuchteten Krippenfiguren auf dem Port-Louis-Platz . Besser gefallen hat mir der Weihnachtsmarkt in Wolfenbüttel, der in diesem Jahr nicht in der Innenstadt, sondern auf dem Schlossplatz stattfindet. Wirklich begeistert hat er mich allerdings trotz des schönen Ambientes nicht, aber die Adventszeit hat ja auch gerade erst begonnen. In den nächsten Wochen stehen noch die Weihnachtsmärkte von Goslar, Celle und Hameln auf meiner To-visit-Liste.