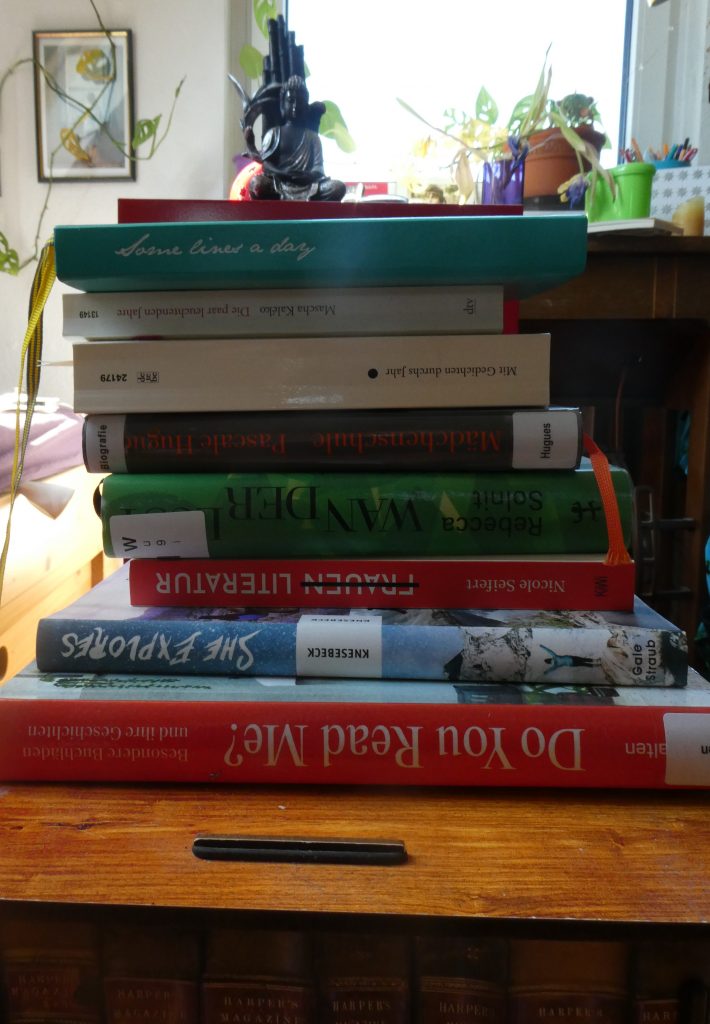

E-Book oder richtiges Buch, das war für mich lange keine Frage. Ich bin ein großer Fan gedruckter Bücher – und ich werde es sicher auch bleiben. Digitale Bücher waren für mich eigentlich immer nur Notlösungen. Ich habe sie gekauft oder geliehen, wenn ich verreist bin und sicher gehen wollte, dass mir der Lesestoff nicht ausgeht. Oder wenn mir die Printversion eines Buchs zu teuer war.

Doch meine Einstellung ändert sich allmählich. Immer häufiger entscheide ich mich aus Überzeugung bzw. aus ganz praktischen Gründen für die digitale Variante. Ich gehöre nämlich zu den Menschen, die in den Büchern, die sie lesen, Spuren hinterlassen. Ich unterstreiche Dinge, die mir wichtig sind, notiere Anmerkungen am Rand oder Zitate auf Karteikarten, die dann leider manchmal verloren gehen.

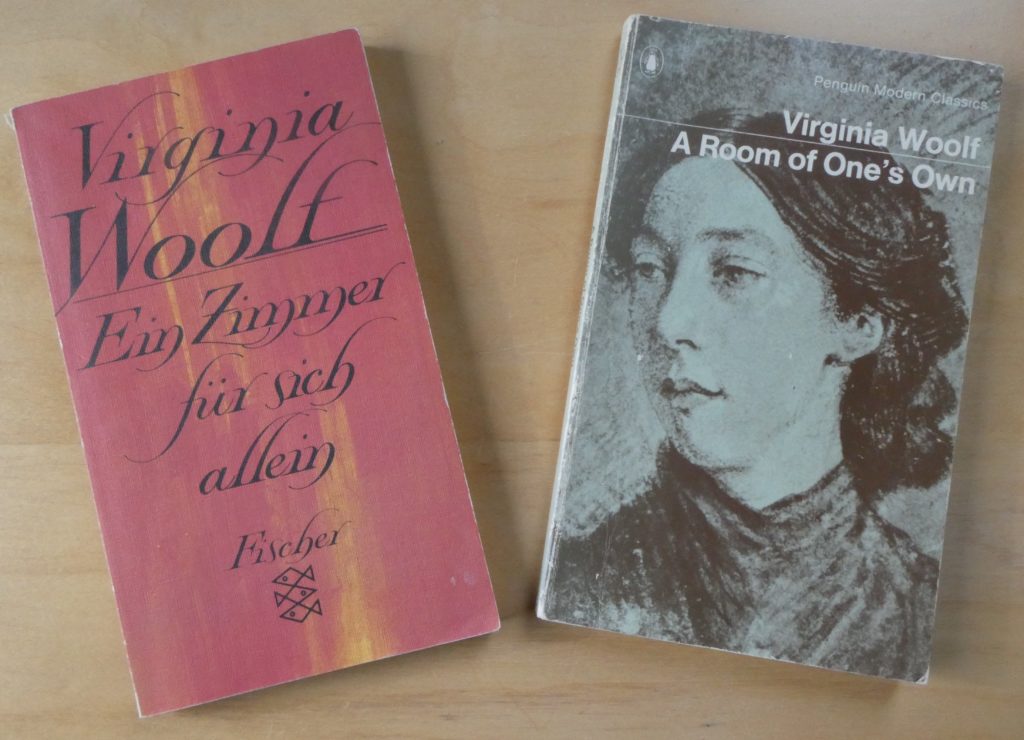

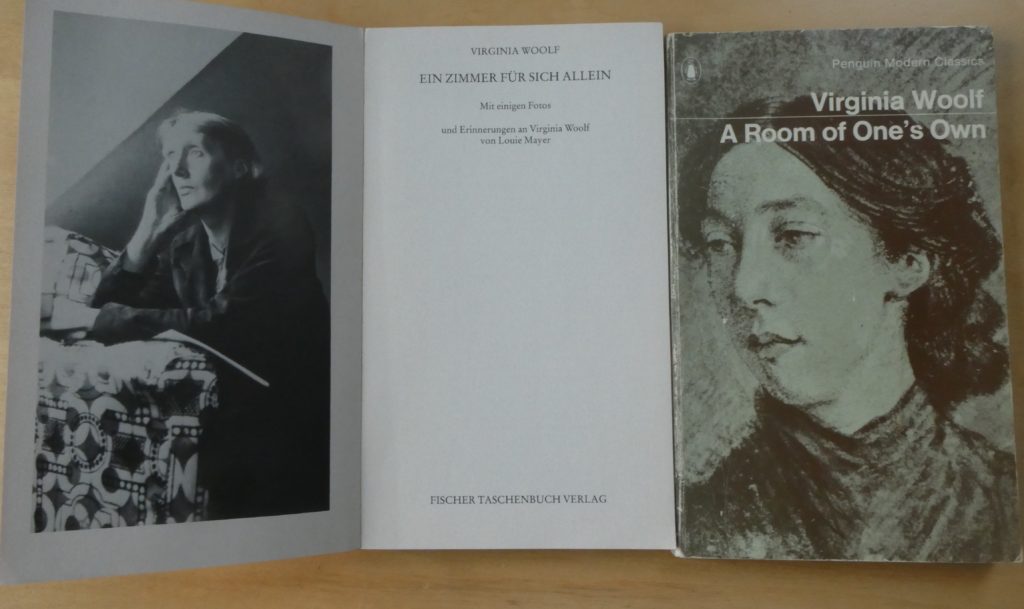

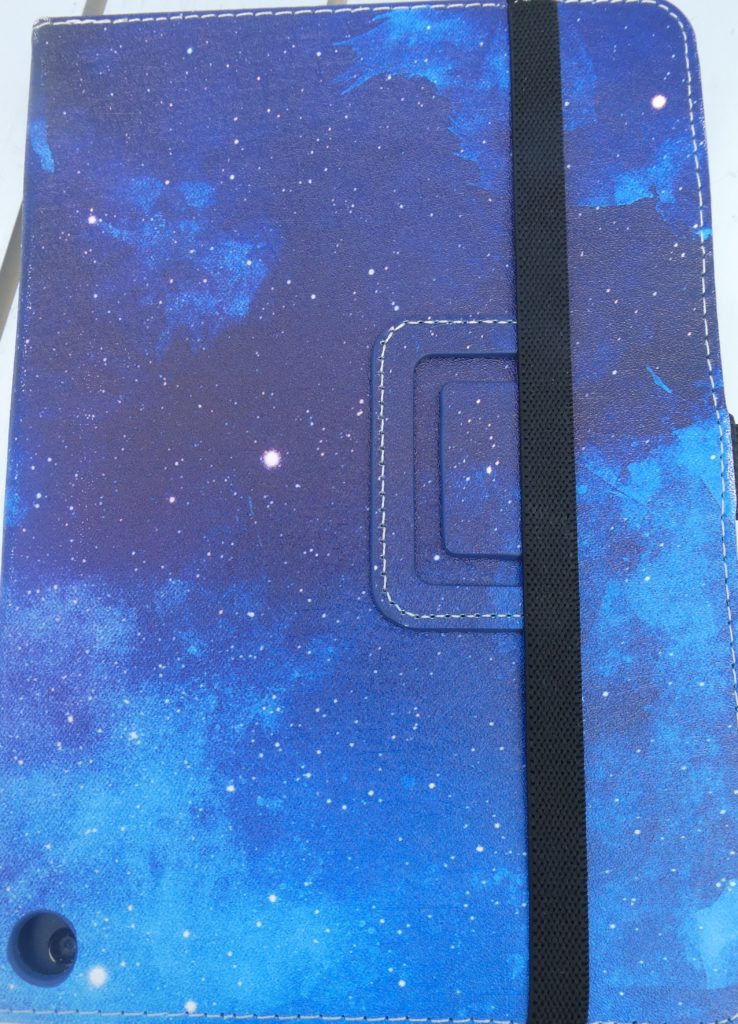

Markieren und Notieren geht bei E-Books natürlich auch – aber im E-Book kann ich alles wieder spurlos löschen, wenn ich möchte. Was aber viel entscheidender ist: Seit ich einen neuen E-Book-Reader habe, kann ich Markierungen und Notizen mit wenigen Befehlen an meinen Computer senden und die Datei weiterbearbeiten. Weil ich mir einen Arbeitsgang spare, sind E-Books für mich immer öfter erste Wahl, wenn ich ein Buch nicht nur lesen, sondern auch darüber schreiben möchte, wie zum Beispiel letztens über „Ein Zimmer für sich allein“ von Virginia Woolf.

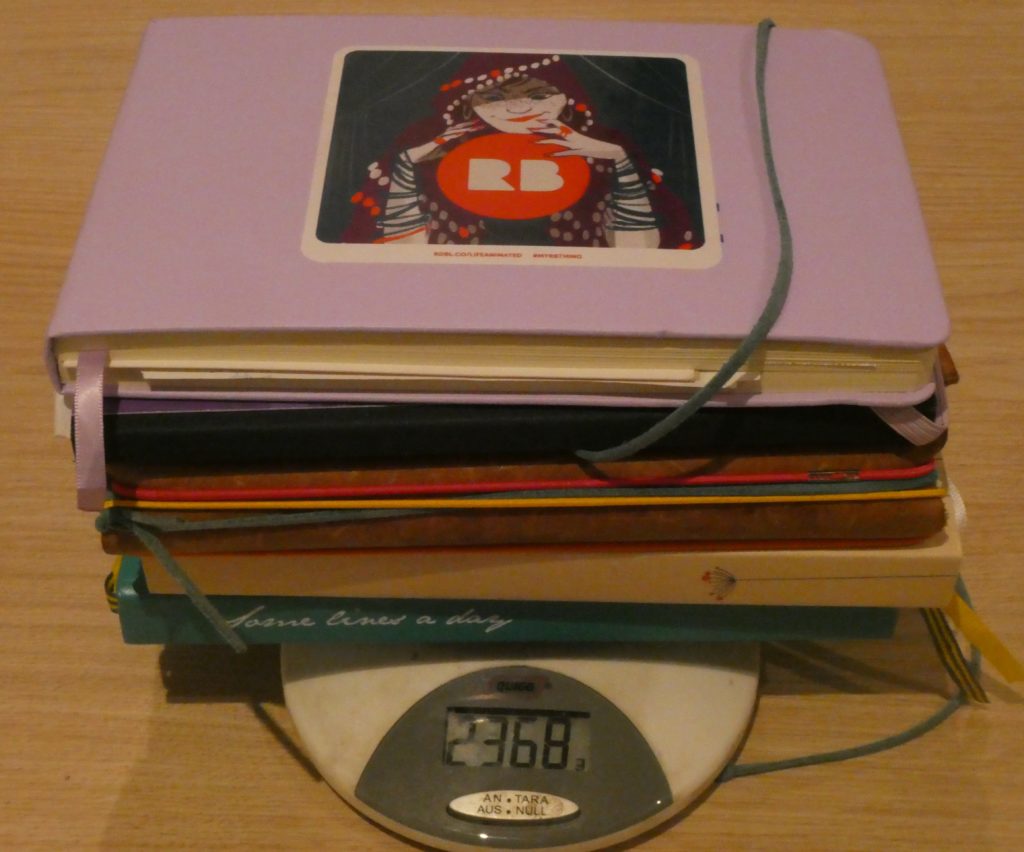

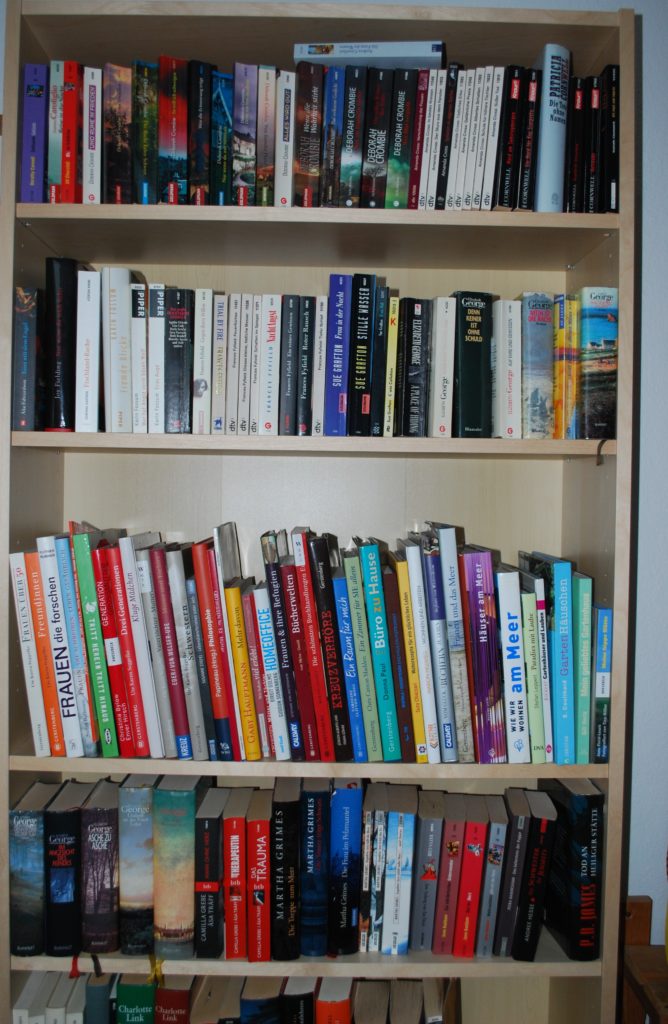

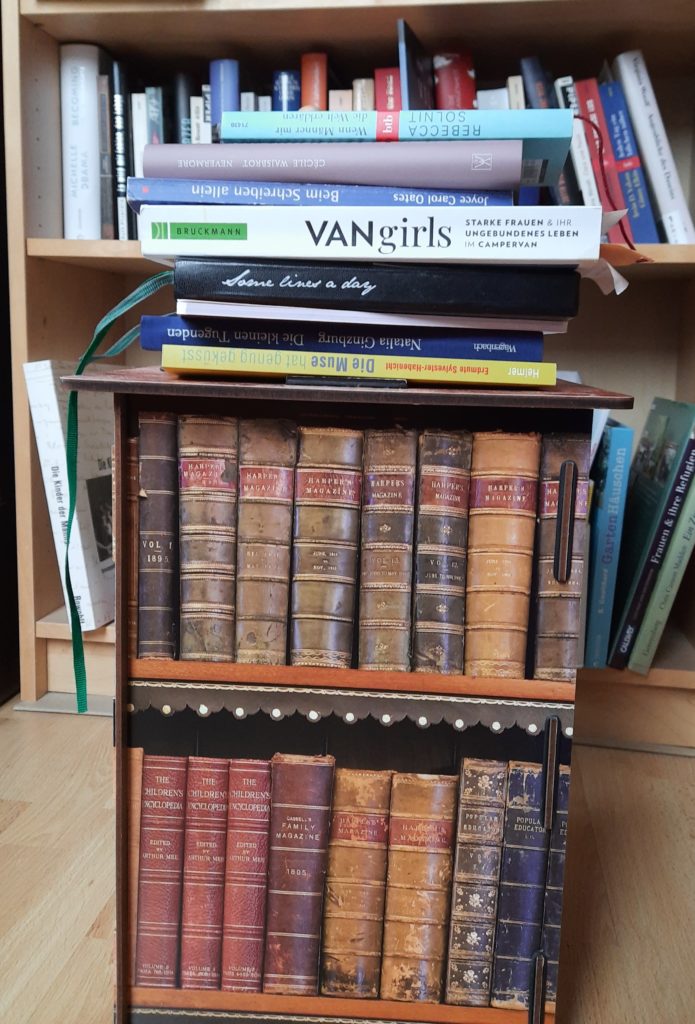

Einmal gekauft und abgespeichert, habe ich die Bücher immer dabei – im handlichen Tachenbuchformat, ohne zentnerweise Papier mit mir rumschleppen zu müssen. Und während ich manchmal gefühlt stundenlang in meinen Bücherregalen nach einem bestimmten Buch suche, finde ich meine E-Books problemlos wieder. Das liegt nicht nur daran, dass meine digitale Bibliothek noch recht überschaubar ist. Mein E-Book-Reader ist zugegebenerweise einfach viel ordentlicher und systematischer als ich. Er ordnet Bücher nie falsch ein und auf Knopfdruck sortiert er sie in Sekundenschnelle neu – wahlweise nach Titel, Autor, Aktualität oder vielleicht auch nach anderen Kriterien, die ich bislang nicht entdeckt habe.

Dass ich E-Books im Dunkeln lesen kann, ohne Licht zu machen, ist – gerade wenn wir mit dem Wohnmobil unterwegs sind und auf engem Raum zusammenleben – ein weiterer Vorteil. Wenn ich wach werde, kann ich lesen, ohne Licht zu machen und meinen Mann zu stören. Außerdem sind die elektronischen Buchläden rund um die Uhr geöffnet – auch an Sonn- und Feiertagen. Und so kann ich mir heute, am Welttag des Buches, selbst ein Buch schenken. Schließlich geht der 1995 von der UNESCO eingerichtete Aktionstag für das Lesen, für Bücher und für die Rechte von Autoren auf die katalanische Tradition zurück, am Namenstag des Heiligen St. Georg Rosen und Bücher zu verschenken. Der 23. April ist übrigens nicht nur der Georgstag, sondern laut Wikipedia auch das (vermutete) Geburts- sowie das Todesdatum von William Shakespeare, von Miguel de Cervantes sowie der Geburtstag des isländischen Literaturnobelpreisträgers Halldór Laxness (https://de.wikipedia.org/wiki/Welttag_des_Buches).

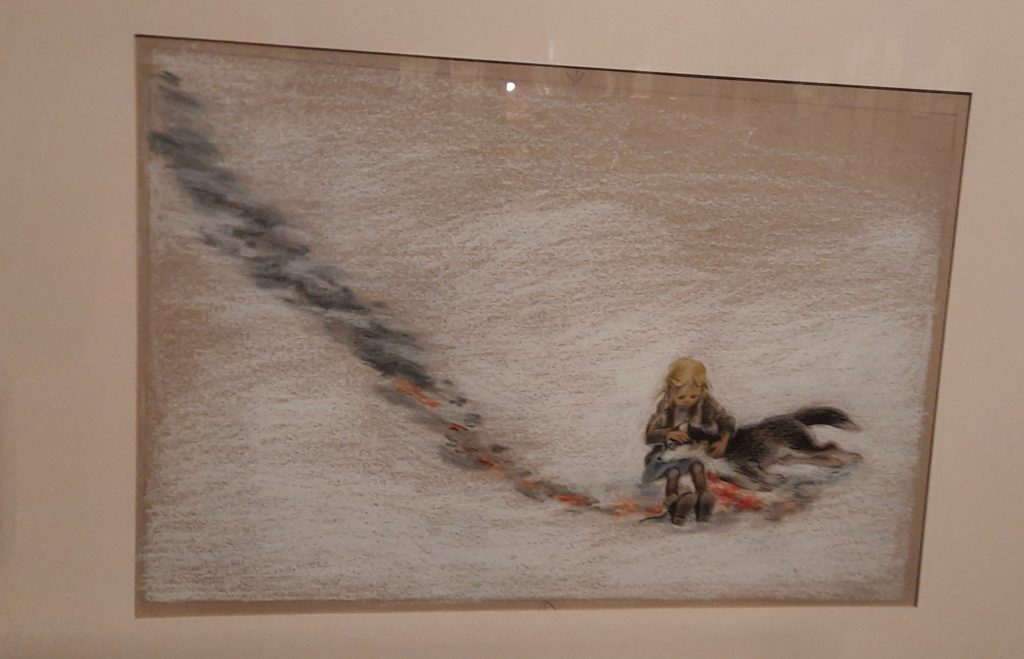

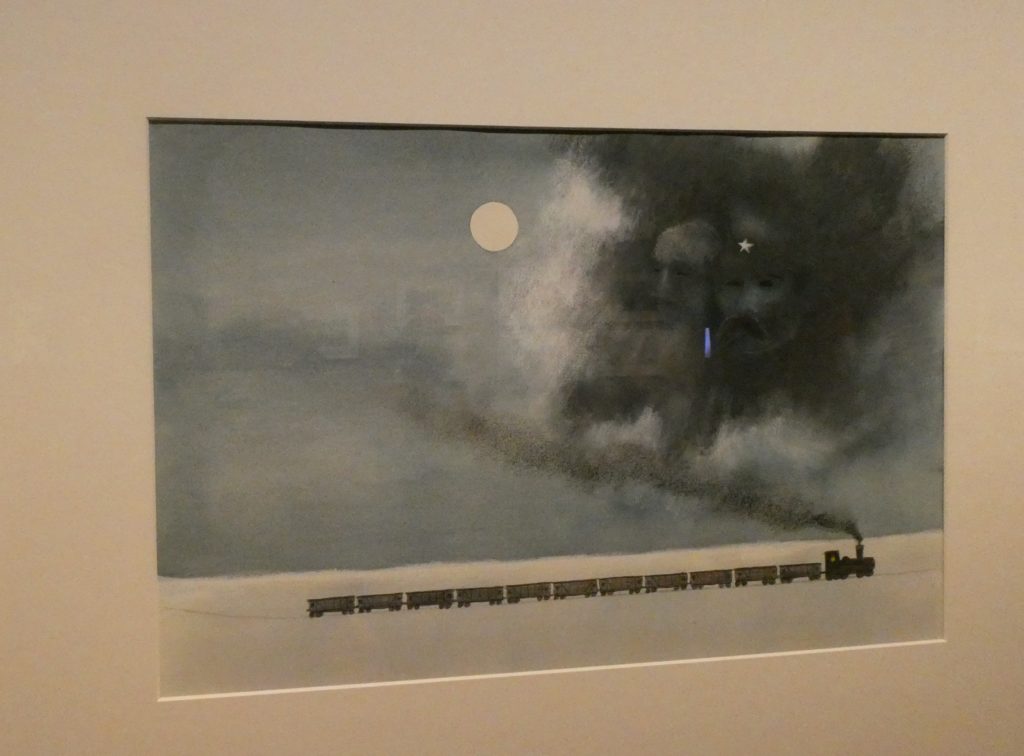

Welches Buch ich mir herunterladen werde, weiß ich noch nicht. Vielleicht eines meiner Lieblingsbücher, Fahrenheit 451 von Ray Bradbury. Der Roman spielt in einer totalitären Gesellschaft, in der Lesen verboten ist und Bücher, wenn sie entdeckt werden, verbrannt werden. Eine fürchterliche Vorstellung. Denn die Geschichte hat gezeigt, dass Heinrich Heine recht hatte, als er sagte: „Wo man Bücher verbrennt, verbrennt man irgendwann auch Menschen.“

Was für ein Glück, dass ich in einem Land lebe, in dem ich jedes Buch kaufen und lesen darf, das ich möchte. Ob digital oder ganz klassisch auf Papier ist eigentlich egal – Hauptsache Lesen.