„Spät kommt er – Doch er kommt!“ – mein Rückblick auf den Monat Oktober. Und anders als Graf Isolan in Schillers Wallenstein habe ich nicht einmal eine Entschuldigung für mein Säumen. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum ich – wieder einmal – spät dran bin.

Der Oktober begann mit einer neuen Bucketlist, zu der mich ein Blogbeitrag von Kerstin Salvador inspiriert hat (https://kerstin-salvador.de/meine-bucketlist-fuer-den-herbst-2023/). Der Begriff Bucket- oder auf Deutsch Löffelliste kommt laut Wikipedia vom englischen „kick the bucket“ was so viel wie „den Löffel abgeben“ bedeutet. Eine Bucket- oder Löffelliste ist also „eine Liste mit Dingen, die man oder frau vorher noch tun möchte. Populär wurden Bucketlisten wurde durch den Film „The Bucket List“, der in Deutschland unter dem Titel „Das Beste kommt zum Schluss“ läuft (https://de.wikipedia.org/wiki/Bucket_List).

Nun sind Bucket- oder To-do-Listen für einen Listenfan wie mich ja nichts Neues. So schreibe ich am Anfang jeden Jahres meine guten Vorsätze oder Vorhaben auf – aber leider verwirkliche ich davon immer nur einen Bruchteil. Dass es nicht nur mir so geht, ist ein eher schwacher Trost. Spannend an Kerstin Salvadors Blog fand ich, dass sie ihre Liste in Jahreszeiten bzw. Quartalsabschnitte teilt.

Die Idee hat sie aus dem Buch „Das 12-Wochen-Jahr“ von Brian Moran und Michael Lennington übernommen. Ich habe das Buch nicht gelesen, sondern nur eine Zusammenfassung auf der Verlagswebsite. Aber was da stand, leuchtet mir ein. Wer für kürzere Zeiträume plant, verliert das Ziel nicht so schnell aus den Augen, „die Dringlichkeit steigt und intensiviert sich“ – kurz, man verschiebt Dinge im besten Fall nicht auf den nächsten oder übernächsten Monat oder auf den Sankt Nimmerleinstag (https://www.wiley-vch.de/de/fachgebiete/finanzen-wirtschaft-recht/das-12-wochen-jahr-wie-sie-in-12-wochen-mehr-schaffen-als-andere-in-12-monaten-978-3-527-51015-3). Gelesen – getan. Ob’s funktioniert, wird sich zeigen.

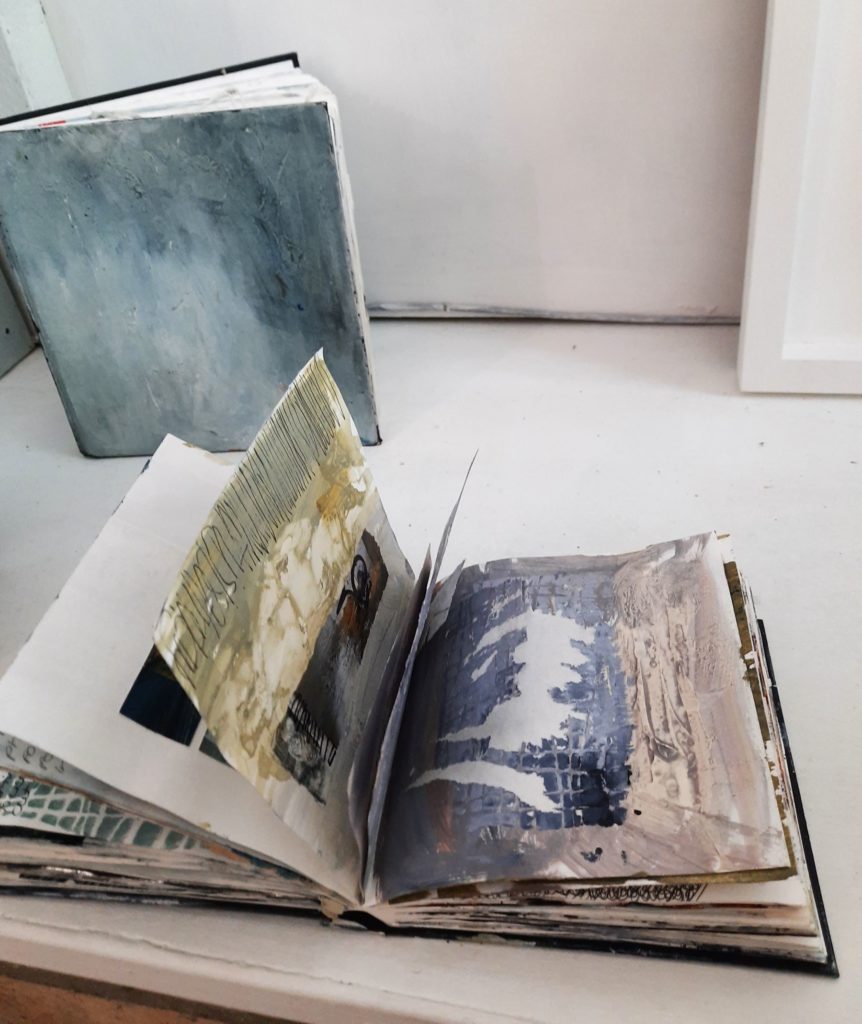

Auf meiner neuen Drei-Monats-Liste stand „Schreibzimmer/Atelier fertig einrichten“ ganz oben. Ich hatte ja schon im September damit angefangen, doch den letzten Schritt – den Kleiderschrank gegen Bücherregale auszutauschen – hatte ich noch nicht gewagt. Mit gutem Grund: Das Ergebnis war vorübergehend ein riesiges Chaos in der oberen Etage.

Mit Hilfe meines Mannes standen Kleiderschrank und Bücherregale schnell an ihren neuen Plätzen, sprich in anderen Zimmern. Wesentlich länger dauerte das Ein- und Ausräumen – vor allem, weil ich die Gelegenheit nutzen wollte, einiges (zu wenig) auszumisten. Denn ich bin eine Sammlerin, wegzuwerfen, mich von Dingen zu trennen, auch wenn ich sie nicht mehr brauche, fällt mich schwer. Jetzt war eine gute Gelegenheit. Denn auch das steht auf der neuen Liste: Ich will minimalistischer leben.

Beim Kleiderschrank ging das Aussortieren und Einräumen noch relativ schnell. Viel zeitaufwendiger war es, die alten Unterlagen auszusortieren, die nicht in meinem neuen Schlafzimmer bleiben, sondern in mein neues Arbeitszimmer umziehen sollten. Es ist schon erstaunlich, was sich im Laufe eines langen Berufslebens ansammelt. Das vorläufige Ergebnis: mehr als ein Dutzend leere Aktenordner, Und es werden in den nächsten Wochen sicher noch mehr. Zum Glück habe ich für die alten Ordner, die noch wie neu aussehen, AbnehmerInnen gefunden.

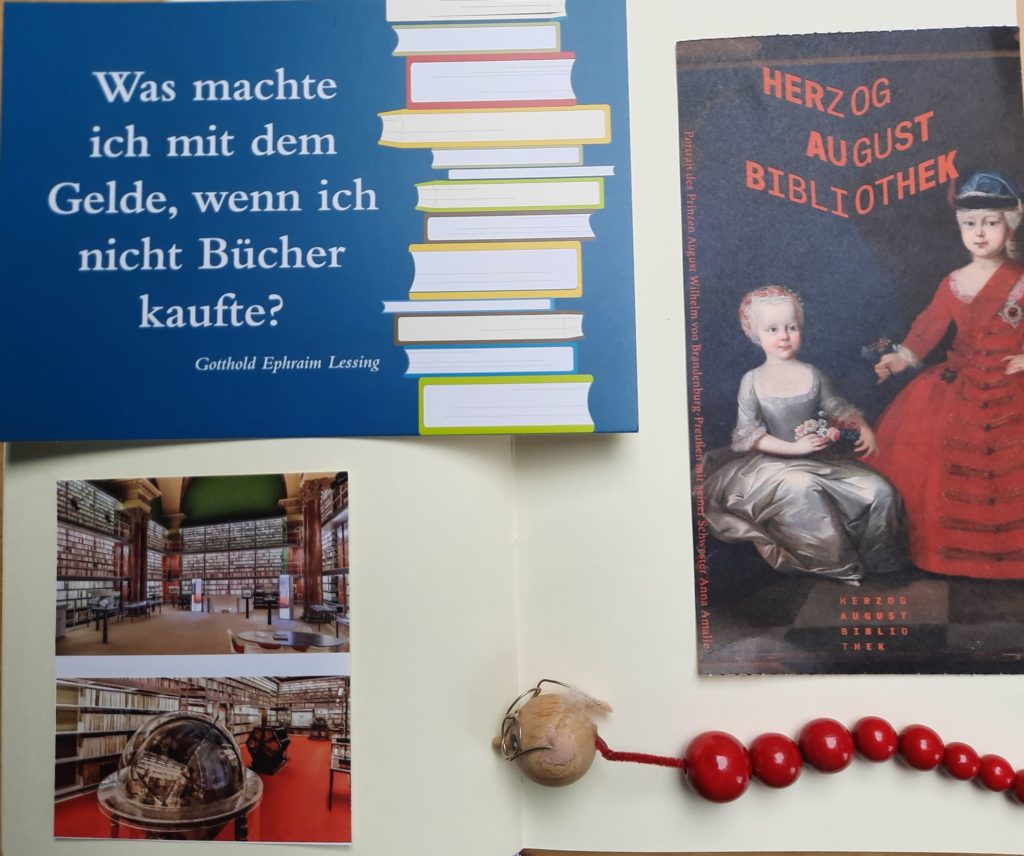

Von den Büchern, die ebenfalls von einem ins andere Zimmer ziehen mussten, kann ich mich bisher nur in homöopathischen Dosen trennen: Immer wieder bringe ich ein paar Bücher zum Bücherschrank oder ins Fairkaufhaus. Ein paar Bücher weniger fallen in meinen Regalen zwar kaum auf, aber steter Tropfen höhlt ja bekanntlich den Stein bzw. schafft Platz in meinen Regalen. Doch von minimalistisch bin ich noch meilenweit entfernt …

Was außerdem noch auf meine Bucketlist steht und was ich davon umgesetzt habe, erzähle ich am Ende des Quartals. Nur so viel schon vorab. Einen weiteren Punkt habe ich am letzten Oktobertag ebenfalls noch abgehakt: Ich habe einen Beitrag für einen Schreibwettbewerb eingereicht – den ersten in meinem Leben.

Unterwegs war ich auch im Oktober, dem 49-Euro-Ticket sei Dank, wieder recht häufig. Wir waren vier Tage in Hamburg, um bei der Betreuung der Enkelkinder zu helfen. Zwar sind die Betreuungsmöglichkeiten weit besser als zu der Zeit, als unsere Tochter klein war. Aber wenn ein Kind krank wird oder ein Elternteil bei einer Fortbildung ist, wird es eng. Dann springen wir wie viele Großeltern ein – und wir tun das gerne. Zum Glück wohnen wir ja nicht so weit von den Enkeln entfernt wie meine Eltern damals.

Ich habe eine Freundin in Göttingen und meine Tochter in Bad Harzburg besucht. Mein geplanter Besuch in Lübeck fiel dagegen im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser: Ich wollte an einer Stadtführung auf den Spuren von Heinrich und Thomas Mann teilnehmen. Doch ausgerechnet an diesem Sonntag setzte eine Sturmflut halb Lübeck unter Wasser. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Natürlich war ich auch ein paar Mal in Hannover – unter anderem kurz bevor meine Jahreskarten abgelaufen sind in den Herrenhäuser Gärten, im Museum August Kestner und im Museum Schloss Herrenhausen. Am Ende des Monats haben mein Mann und ich dann unserer Tochter geholfen, ihre erste Fotoausstellung aufzubauen. Seit dem 2. November sind im Unternehmerinnenzentrum in der Hohen Straße in Hannover-Linden vor allem Neles Landschafts-, Tier und Naturfotos zu sehen. Mehr Informationen unter https://foerodens.wordpress.com/2023/11/01/meine-erste-fotoausstellung/

Wer den gesamten Text des ersten Aufzug des ersten Akts aus den Piccolomini (Teil 2 der Wallenstein-Trilogie) nachlesen möchte, findet ihn unter https://www.friedrich-schiller-archiv.de/wallenstein-text/1-aufzug-1-auftritt-2/