Eigentlich wollte ich bei Judith Peters Blogtoberfest mitmachen. Die Aussicht mehr Bewegung in mein Leben zu bringen und „das 4. Quartal zu deinem besten in 2025 zu machen“ und mehr LeserInnen zu gewinnen, klang einfach zu verlockend. Aber dann hatte ich keine Lust, in einer weiteren To-do-Liste all meine Ziele bis zum 31. Dezember aufzulisten. Denn mit meinen Plänen ist es ja so eine Sache .

Doch als ich über einen Blogbeitrag von Astrid Engel auf einen älteren Blogbeitrag von Judith gestoßen bin, habe ich es mir nochmal anders überlegt. In ihrem Blogbeitrag beschreibt Judith Peters, wie sie mit regelmäßigen Quartals-Listen Berge versetzt .

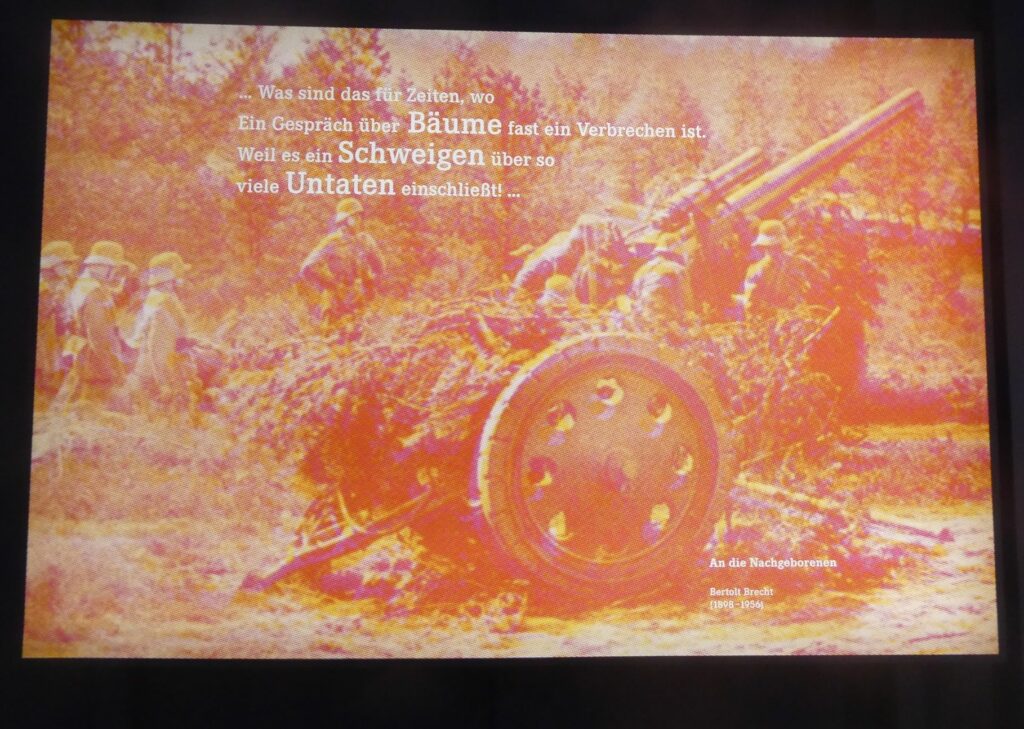

Nun, Berge versetzen will ich nicht. Ich finde, wir Menschen pfuschen der Natur oft genug ins Handwerk und meist kommt nix Gutes dabei raus. 12-Wochen-Listen kenne ich und schreibe sie auch gelegentlich. Denn es stimmt, dass ich kurzfristige Ziele nicht so schnell aus den Augen verliere wie solche, die in ferner Zukunft liegen. Dann wird aus aufgeschoben doch allzu oft aufgehoben. Aber Judiths Abwandlung des Konzepts „12-Wochen-Jahr“ hat mir gefallen: Sie notiert nicht Dinge, die sie tun muss, sondern Projekte und Ereignisse, auf die sie sich freut, die sie sie erledigen möchte. Schreibt eben keine To-do-, sondern eine To-want-Liste.

Der langen Rede kurzer Sinn. Ich habe mich also noch in der Nacht hingesetzt und habe angefangen, Pläne und Vorhaben zu notieren, die ich nicht umsetzen muss, sondern möchte:

Schreiben

- Jeden Tag schreiben. Dank der August-Challenge von Astrid Engel klappt das seit Anfang August ganz gut klappt https://timetoflyblog.com/schreib-challenge-im-august-ich-bin-dabei.

- Dabei helfen mir vor allem die Online-Schreibtreffen, die die Textmanufaktur und Denise Fritsch anbieten . An ihnen möchte ich auch bis zum Ende des Jahres regelmäßig teilnehmen.

- Aber ich möchte endlich auch eine Schreibroutine etablieren, die mir hilft, mich an den Schreibtisch oder an den Computer zu setzen, wenn ich keine Schreibverabredung habe und nicht sehr motiviert bin.

- Den Nanowrimo gibt es nicht mehr – 50.000 Worte in 30 Tagen zu schreiben ist für mich ohnehin illusorisch. Aber ich möchte im November intensiver an der Geschichte arbeiten, die ich vor Jahren begonnen habe: Sie soll nicht unvollendet bleiben.

- Außerdem möchte ich bis zum Jahresende mehr bloggen: Ich habe ich in diesem Jahr bislang 40 Blogbeiträge geschrieben und veröffentlicht. Bis zum Jahresende sollen es 60 sein. Ich möchte also in den nächsten Wochen 20 Blogbeiträge schreiben, das sind fast zwei also wöchentlich. Dies ist Blogbeitrag Nr. 41.

- Auch Nature Writing möchte ich ausprobieren. Dabei können mir Wanderungen, Spaziergänge und Künstlertreffs in der Natur helfen.

- Und dann ist ja auch noch das Projekt 27. September, das Maxim Gorki ins Leben gerufen und Christa Wolf fortgeführt hat. Ich habe Ende Septermber einen Blogbeitrag darüber geschrieben und einige Schreibfreundinnen motiviert aufzuschreiben, was sie an diesem Tag erlebt, getan und gedacht haben. Irgendwann wollen wir uns treffen, uns unsere Texte vorlesen und uns austauschen.

- Ich notiere vieles ganz klassisch per Hand – in verschiedenen Büchern. Das hat den Nachteil, dass ich oft mehrere Bücher – Tagebuch, Notizbuch, Bulletjournal, Arbeitstagebuch – mit mir rumschleppe. Außerdem geht mancher gute Gedanke verloren, weil ich deine Notiz oder einen Text nicht wiederfinde. Ich möchte daher ein Notizsystem finden, das mir hilft, den Überblick zu bekommen oder zu bewahren (über Hinweise und Tipps freue ich mich sehr).

Reisen

- Früher bin ich oft zur Buchmesse gefahren: zuerst zur Frankfurter, dann auch zur Leipziger. Doch seit Corona hat es nicht mehr geklappt: In diesem Jahr habe ich mir wieder ein Ticket besorgt. Inzwischen bin ich schon wieder zurück und kann diesen Punkt auf meiner To-want-Liste schon abhaken.

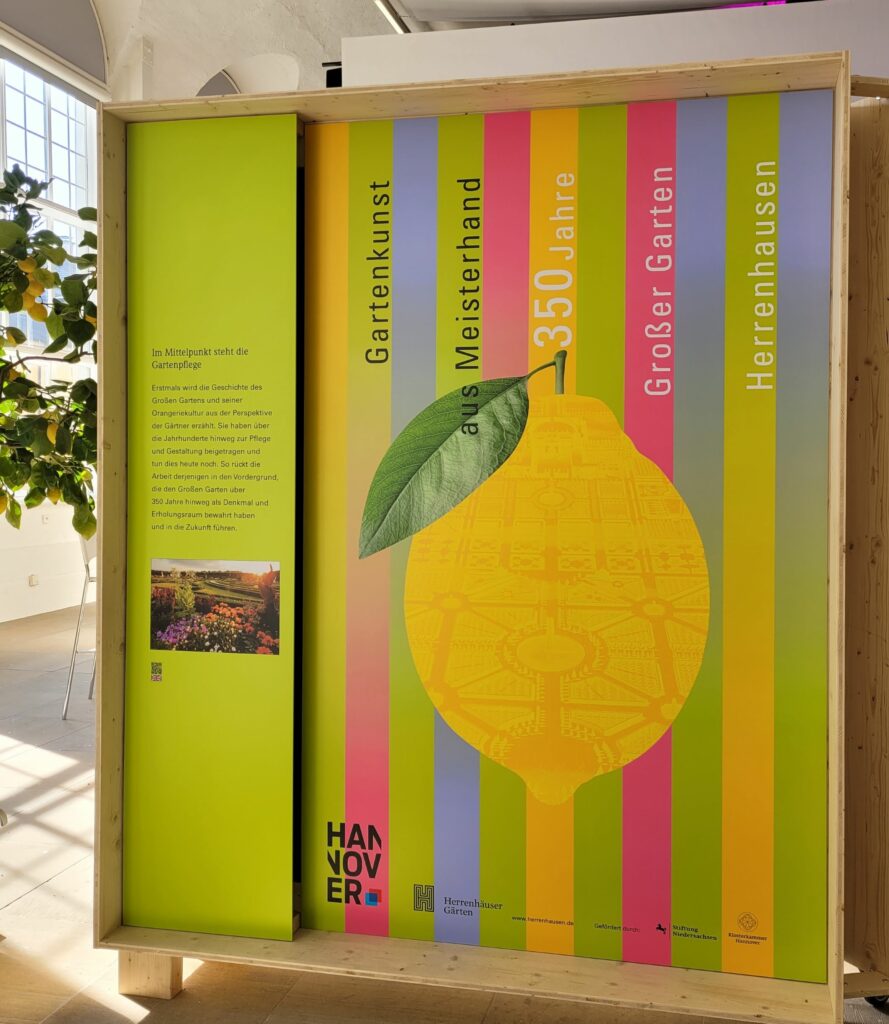

- Im November fahre ich zu meiner Freundin in die Pfalz, um mit ihr Geburtstag zu feiern und bei der Gelegenheit auch den Museums-Pass Musées einweihen, den sie mir geschenkt hat. Mit ihm kann ich ein Jahr lang mehr als 350 (!) Museen, Schlösser und Gärten in Deutschland, Frankreich und der Schweiz besuchen. Weitere Besuche sind also vorprogrammiert.

- Ich plane Städtetrips in zwei Städte, die ich noch nicht kenne: nach Jena zum Beispiel, das gar nicht so weit entfernt liegt.

- Vielleicht kann ich die eine oder andere Städtereise mit einem Abstecher auf einen Weihnachtsmarkt verbinden. Ich bin ein Weihnachtsmarktfan und möchte in diesem Advent zwei neue kennenlernen

- Die meisten meiner Freundinnen wohnen leider nicht in Burgwedel – und ich sehe sie auch deshalb viel zu selten. Bis Jahresende möchte ich drei von ihnen treffen. Zwei habe ich schon wiedergesehen: eine befreundete Verlegerin auf der Buchmesse und auf dem Rückweg die Freundin in der Pfalz.

Kulturelle und andere Aktivitäten

- Ich lese recht viel, aber nur selten Gedichte. Bis zum Jahresende möchte ich jeden Tag eines lesen. Das Buch „Mit Gedichten durchs Jahr. Ein lyrischer Kalender mit 365 Gedichten“ liegt jetzt neben meinem Bett. Heute Morgen habe ich nach dem Aufstehen Muriel Sparks „Eingetrübt“ gelesen (eine Brille brauche ich dazu zum Glück nicht).

- Zwei Konzerte stehen bis Jahresende auf meiner Wunschliste. Für eines – Filmmusiken von Hans Zimmer – haben wir schon Karten, das zweite soll ein Weihnachtskonzert sein, zum Beispiel ein Konzert des Mädchenchors Hannover.

- Die Idee ist von Julia Cameron*: Einmal in der Woche soll frau einen „Künstlertreff“ einplanen, also allein etwas unternehmen, was sie interessiert oder fasziniert. Eine gute Idee, die einen Platz auf meiner To-want-Liste verdient.

- Die hannoverschen Museen und die Herrenhäuser Gärten besuche ich dank Museums- bzw. Jahreskarte regelmäßig. Im Sealife war ich dagegen noch nie. Das möchte ich ändern.

Sport und Gesundheit

- Eigentlich bewege ich mich gerne und viel. Bis zum 13. Mai bin ich täglich durchschnittlich mehr als 10.000 Schritte gegangen. Aber nach meinem Unfall durfte ich ein paar Wochen das gebrochene Sprunggelenk gar nicht belasten, danach musste ich erst wieder gehen lernen (ein Ziel für das dritte Quartal, das ich erreicht habe). Jetzt setze ich mir ein neues Ziel: 8.000 Schritte am Tag.

- Drei Spaziergänge in der Woche – auch das ist eine Anregung von Julia Cameron. Allein und ohne Smartphone, nur mit meinem Notizbuch möchte ich spazieren gehen. Nicht nur der Gesundheit wegen, sondern um Klarheit zu finden und meine Beobachtung zu schulen.

- Längere Strecken zu gehen, muss ich erst wieder üben. Eine erste (kurze) Wanderung habe ich Anfang des Monats schon geschafft https://timetoflyblog.com/update-es-geht-weiter, (mindestens) zwei weitere sollen folgen.

- Yoga hatte bis zu meinem Unfall einen festen Platz im Tagesablauf, nämlich früh morgens, während ich – noch vor den Morgenseiten – die erste Tasse aufbrühte. Weil ich morgens direkt keinen Kaffee mehr trinke, muss ich einen neuen Platz für meine Übungen finden.

- Ich bin ein Saunafan, aber mein letzter Saunabesuch liegt schon Monate zurück. Bis zum Jahresende möchte ich mir zwei Thermenbesuche gönnen.

Last, but not Least

„Was kann ich der Welt zurückgeben?“ lautete eine der Fragen, die Judith Peters in der Vorlage für den Blogtober stellte. Das klingt mir zugegebenerweise zu pathetisch. Ob ich der Welt etwas zurückgeben kann, weiß ich nicht. Ich möchte mich auf jeden Fall mehr im AutorInnenzentrum Hannover engagieren. Katia, die für den Vorstand des Vereins kandidiert, hat eine Liste mit Aufgaben herumgeschickt, die erledigt werden müssen. Ich werde anbieten, die eine oder andere zu übernehmen.

*Julia Cameron, Emma Lively: Es ist nie zu spät, neu anzufangen. DEr Weg des Künstlers ab 60. Droemer Knauer München 2016