Ich liebe diese Stunde am Morgen, bevor der Tag erwacht. Es ist meine Stunde, die Stunde, die mir allein gehört. Wenn ich meine Yogaübungen und gleichzeitig die erste Tasse Kaffee gemacht habe, zünde ich eine Kerze an, schreibe meine Morgenseiten und anschließend meine private Texte, zum Beispiel Blogbeiträge. Manchmal geht beides fließend ineinander über. Aber das ist ja der Sinn der Morgenseiten oder ihres Vorläufers, der Écriture automatique. Die Surrealisten um André Breton und Philippe Soupault haben diese Methode des Schreibens in den 1920er-Jahren bekannt gemacht. Beim Automatischen Schreiben werden „Bilder, Gefühle und Ausdrücke (möglichst) unzensiert und ohne Eingreifen des kritischen Ichs wiedergegeben“ (https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%89criture_automatique). Mein kritisches Ich beim Schreiben außen vor zu lassen, gelingt mir leider nicht immer, aber manchmal fließen die Gedanken und bin überrascht, wohin sie mich treiben.

Meine Brotarbeit muss und kann am frühen Morgen meist noch ein bisschen warten. Das ist im Vergleich zu früher ein Luxus, den ich wirklich genieße. Das frühe Aufstehen habe ich mir nämlich angewöhnt, als meine Tochter ganz klein war und ich für die Lokalredaktion der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung gearbeitet habe. Meine Artikel habe ich damals zwar schon auf dem Computer geschrieben, aber noch ausgedruckt; die Zeitungsfotos waren schwarzweiß und noch analog. Die Filme hat mein Mann abends entwickelt, wenn ich von den Terminen nach Hause kam – vielen Dank nochmal dafür.

Damit sie am nächsten Tag in der Zeitung abgedruckt werden konnten, musste ich Artikel und Fotos bis sieben Uhr morgens beim stellvertretenden Leiter der Bezirksredaktion abgeben. Der wohnte im Ort und nahm sie freundlicherweise mit ins Verlagshaus nach Hannover. Wurde ich nicht rechtzeitig fertig, musste ich sie selbst nach Hannover fahren. Heute ist das alles viel einfacher. Fotos sind längst digital, ich verschicke sie ebenso wie meine Artikel per E-Mail oder gebe sie direkt ins Redaktionssystem der Verlage ein, für die ich arbeite. Von jedem Ort, zu jeder Zeit.

E-Mails gab es übrigens Ende der 1980er/Anfang der 1990er Jahre schon: Sie wurden vor mehr als 50 Jahren – lange vor dem Internet – erfunden, und zwar vom amerikanischen Informatiker Ray Tomlinson. Der führte das @-Zeichen ein und verschickte im November 1971 die erste E-Mail, ohne das Potenzial seiner Erfindung zu erkennen. „Sag das niemandem! Das ist nicht das, woran wir arbeiten sollen“, soll er seinem Kollegen geschrieben haben (https://praxistipps.chip.de/seit-wann-gibt-es-e-mails-enstehungsgeschichte-im-ueberblick_100733).

Und so dauerte es noch einige Zeit, bis sich diese Form der Kommunikation durchsetzte. In Deutschland kam die erste E-Mail am 3. August 1984 an. Empfänger war Michael Rotert von der Universität Karlsruhe. Abgeschickt hatte sie Laura Breeden von der amerikanischen Universität Cambridge schon am 2. August. Doch weil sich Rotert nur alle zwei bis drei Stunden bei der Post einwählte und die Mails quasi „von Hand abholte“, dauerte die Zustellung so lange (https://www.faz.net/aktuell/technik-motor/digital/vor-25-jahren-als-die-e-mail-nach-deutschland-kam-1826773.html).

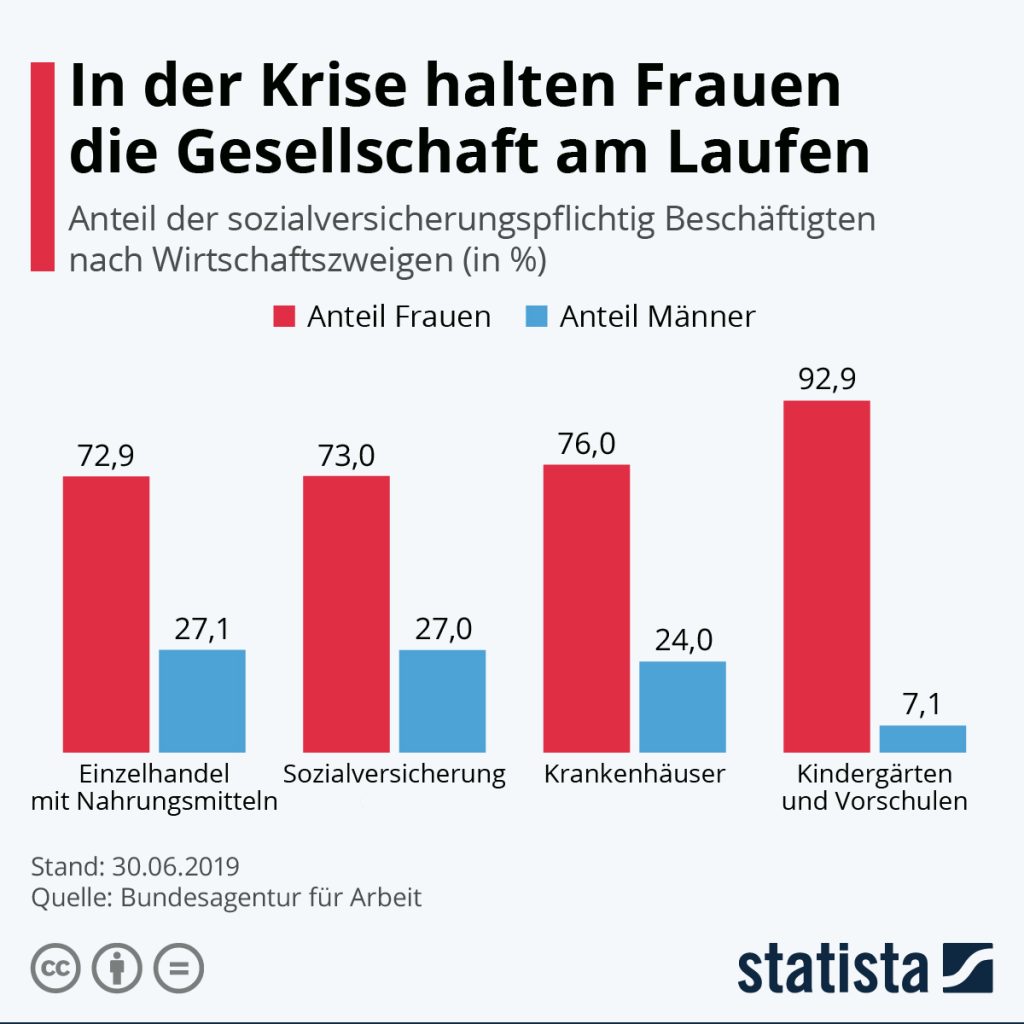

Heute nutzen laut Statista rund 85 Prozent der Deutschen das Internet, um E-Mails zu versenden und zu empfangen, in Dänemark sind es sogar 94 Prozent der Bevölkerung (https://de.statista.com/themen/2249/e-mail-nutzung/#topicHeader__wrapper). 2018 wurden in Deutschland 848 Milliarden E-Mails versendet – außerdem geschätzt 150 Millionen Spam-Mails täglich. Und noch ein paar Zahlen: Weltweit werden in diesem Jahr wahrscheinlich 333,2 Milliarden E-Mails täglich verschickt und empfangen; 2025 sollen es dann bereits 376,4 E-Mails an jedem Tag sein. Laut einer Bitkom-Studie erhalten Erwerbstätige in Deutschland durchschnittlich 26 berufliche E-Mails pro Tag – mir hätte es vor 30 Jahren schon gereicht, ein oder zwei verschicken zu können. So ändern sich die Zeiten (https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/E-Mail-wird-50-Jahre-alt).

Der Redakteur, der jahrelang meine Artikel mit nach Hannover genommen hat, ist vor zwei Monaten gestorben, vor einem Monat wurde er beerdigt. Ich habe seine Beisetzung leider verpasst und widme ihm diesen Blogbeitrag – zur Erinnerung.