Ja, ich gebe es zu: Ich liebe Weihnachtsmärkte. Deshalb hatte ich mir im Herbst auch vorgenommen, in diesem Jahr „zwei schöne Weihnachtsmärkte besuchen, die ich noch nicht kenne“.

Diesen Punkt auf meiner Drei-Monats-Bucket-Liste hatte ich schon vor Beginn der Adventszeit – und damit der traditionellen Weihnachtsmarktzeit – abgehakt. Denn erst mit dem letzten Sonntag im November, dem Toten- oder auch Ewigkeitssonntag, endet das alte Kirchenjahr und das neue fängt mit dem Advent an.

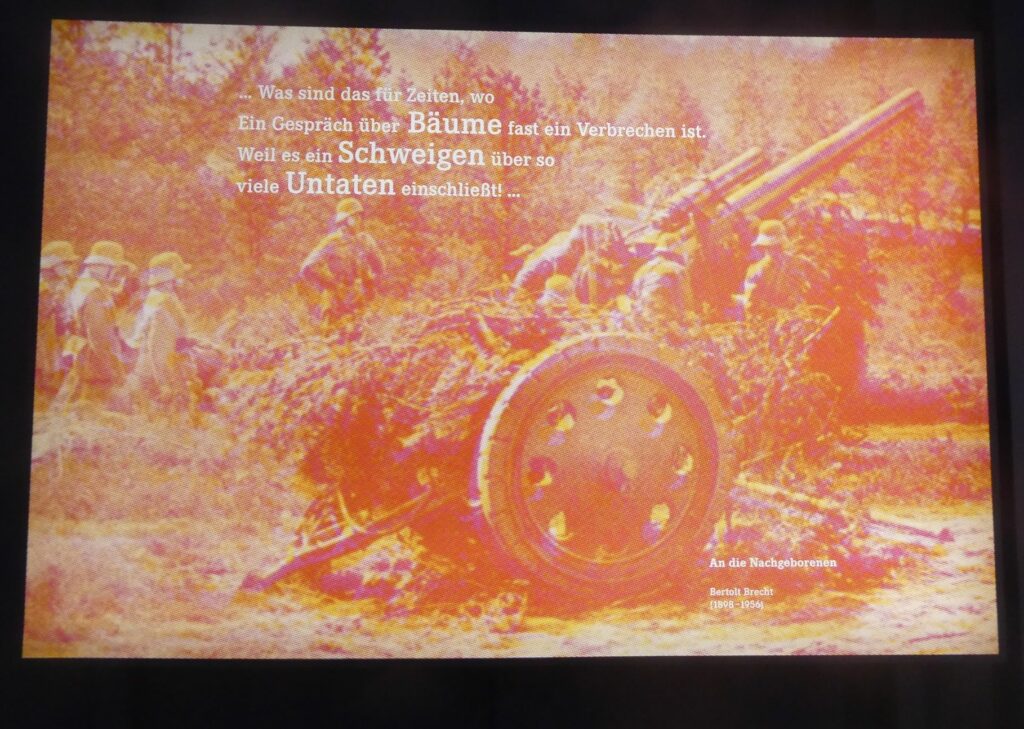

Als sogenannter stiller Feiertag ist der Totensonntag durch die Feiertagsgesetzgebung der Bundesländer besonders geschützt. Öffentliche Sport-, Tanz- und Musikveranstaltungen sowie Märkte sind laut Wikipedia am Totensonntag, der in diesem Jahr auf den 26. November fiel eigentlich verboten. Doch das stört viele Weihnachtsmarktorganisatoren nicht – und die Genehmigungsbehörden drücken vielerorts ein Auge zu, weil die Märkte KundInnen in die Städte locken.

Immer mehr Weihnachtsmärkte öffnen inzwischen schon im November – und viele haben die Öffnungszeiten über die Festtage hinaus bis zum Ende des Jahres verlängert. Denn die Tage zwischen den Jahren, wenn die meisten Menschen frei haben, gehören zu den umsatzstärksten des Jahres. Schließlich müssen die Geldgeschenke an den Mann oder an die Frau gebracht werden.

Meine Tour über die Weihnachtsmärkte begann Ende November hoch im Norden, mit dem Weihnachtsmarkt Schiff Ahoi in Travemünde und der Lübschen Wiehnacht in Lübeck. Der Kunsthandwerkermarkt im historischen Hafenschuppen direkt an der Kaikante ist einer von insgesamt elf Weihnachtsmärkten, die die Hansestadt zu einer Weihnachtsstadt machen. Der Klassiker, der Weihnachtsmarkt rund um das Lübecker Rathaus, wurde schon 1648 zum ersten Mal urkundlich erwähnt – und startete wie es sich gehört erst am Montag nach dem Totensonntag.

Es schien, als hätten alle auf die Eröffnung gewartet. Denn obwohl es ein ganz normaler Montagvormittag war, war das Gedränge zwischen den Buden ziemlich groß. Bevor ich nach Travemünde zurückfuhr, schaute ich mir auch noch den historischen Weihnachtsmarkt an. Auf dem Hof der Basilika St. Marien zeigen HandwerkerInnen teilweise lang vergessene Künste und verkaufen ihre Waren an. Den Niederegger Weihnachtsbasar habe ich mir dagegen gespart, Denn ich mag Marzipan überhaupt nicht, auch wenn er in Lübeck angeblich so gut schmeckt wie sonst nirgendwo. Und meinen Kaffee mit Marzipan ungenießbar zu machen, käme mir nie in den Sinn. Nur für meinem Mann ein Päckchen Marzipan-Cappuccino erstanden.

Auch Lebkuchen ist nicht mein Ding. Deshalb kam ich gar nicht in Versuchung, die mit Lebkuchen verzierten Häuschen auf dem Gänsemarkt in Hamburg anzuknabbern. Und auch die Enkelkinder bevorzugen, anders als weiland Hänsel und Gretel, eher Zuckerwatte, gebrannte Mandeln und Pizza und Fahrten. Den Weihnachtsmarkt rund um das Lessingdenkmal habe ich ohnehin eher zufällig besucht: Nach einer Ballettaufführung unserer ältesten Enkeltochter in der Staatsoper lag er quasi auf dem Weg. Die Hexe habe ich zwischen den Lebkuchenhäuschen leider ebenso wenig entdeckt wie die mit dem Porträt des Dichters Gotthold Ephraim Lessing verzierten Tannenbaumkugeln, die wohl auf dem Weihnachtsmarkt verkauft wurden. Schade, ich hätte gerne eine mitgenommen, um unseren Weihnachtsbaum zu verzieren.

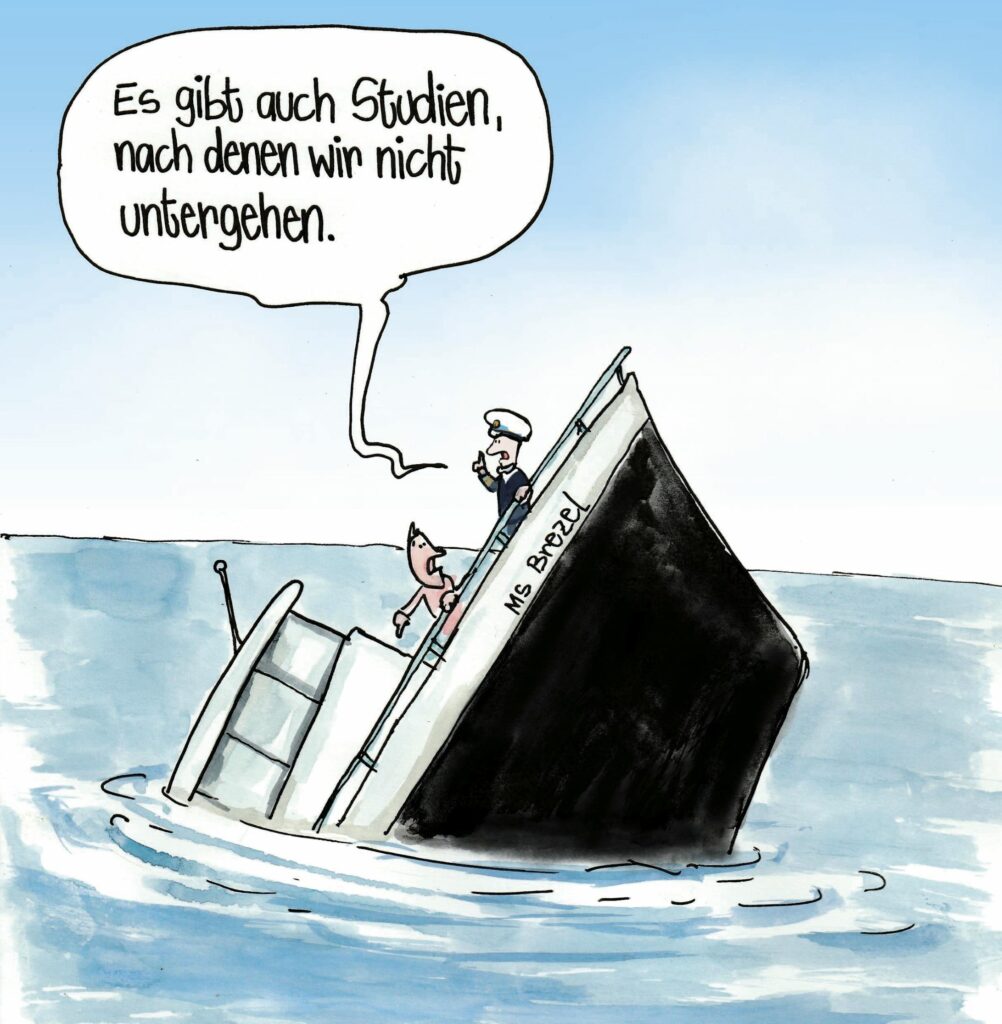

Weil der Hildesheimer Weihnachtsmarkt angeblich zu den schönsten Weihnachtsmärkten (Nord)Deutschlands) gehört, bin ich in der Woche vor Weihnachten nach Hildesheim gefahren – und war enttäuscht. Natürlich ist der Marktplatz mit dem berühmten Knochenhauer-Amtshaus, dem Tempelhaus und dem historischen Rathaus eine wunderschöne Kulisse für den Weihnachtsmarkt, aber weihnachtliche Stimmung kam bei mir nicht mehr auf. Vielleicht lag es am Wetter, das alles andere als weihnachtlich war, vielleicht hatte ich mich aber auch einfach sattgesehen an den Buden mit den überall ähnlichen Angeboten – ein wenig Kunsthandwerk und Handgemachtes, Kerzen, vor allem aber Bratwurst, Crepes, Waffeln, Glühwein und andere (alkoholische) Getränke. Die Erkenntnis des schweizerisch-österreichische Arzt Paracelsus, dass „allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist“ – oder zumindest unbekömmlich -, gilt offenbar nicht nur für Medikamente und Heilkräuter. Dass sie sich auch auf Weihnachtsmärkte übertragen lässt, wurde mir erst beim Schreiben dieses Blogbeitrags bewusst.

Und so bin ich zwischen den Jahren auch noch zum Weihnachtsmarkt nach Lüneburg gefahren. Denn ich mag die Stadt in der Heide und wollte sie einfach mal weihnachtlich geschmückt und beleuchtet erleben. Doch trotz des schönen Ambientes und der besonderen Atmosphäre fehlte der Zauber – vielleicht auch, weil Weihnachten schon vorbei war. Alles hat bekanntlich seine Zeit – auch die Weihnachtsmärkte.

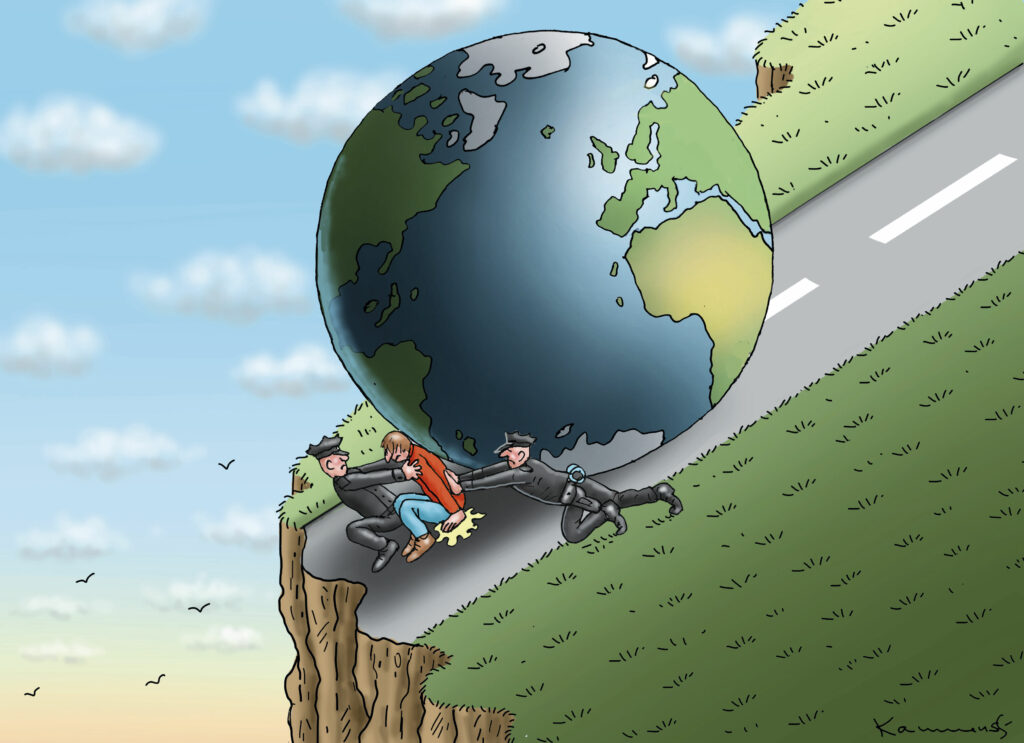

Bis zum nächsten Jahr ist der Überdruss sicher vergangen. Und so werde ich in elf Monaten wohl wieder einige Weihnachtsmärkte besuchen – wenn auch nicht so viele wie in diesem. Insgesamt zehn Weihnachtsmärkte in vier Wochen waren selbst für einen Weihnachtsmarktfan wie mich zu viel. Weniger ist ja bekanntlich manchmal mehr.