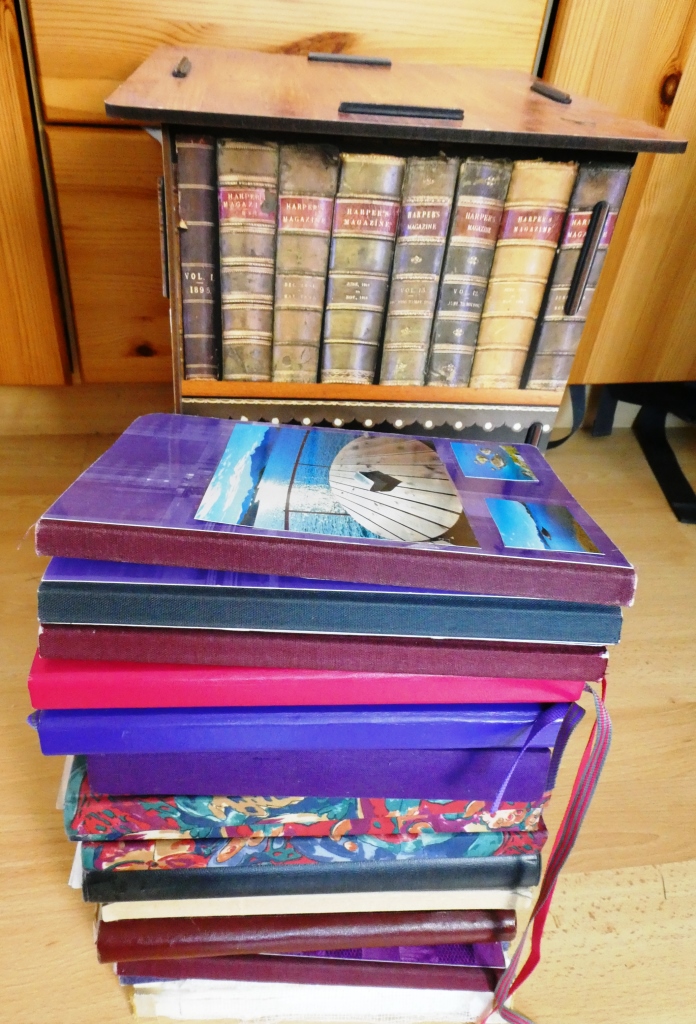

Vor ein paar Tagen habe ich ein neues Tagebuch angefangen. Und obwohl es schon so viele waren in all den Jahren ist es immer wieder ein besonderes Gefühl. Ich weiß nicht, wie viele Bücher ich vollgeschrieben habe, seit ich Anfang der 70er– angeregt durch das Tagebuch von Anne Frank – damit begonnen habe. Ich habe sie nie gezählt – aber es müssen mehr als hundert sein. Die Kladden füllen inzwischen mehrere Regalbretter.

Mein erstes Tagebuch mit einem orange gemusterten Plastikeinband und verschließbar habe ich wiedergefunden, als ich im letzten Jahr das Haus meiner Eltern teilweise ausgeräumt habe. Der Verschluss ist aufgeschnitten, den Schlüssel habe ich wahrscheinlich irgendwann verloren. Einige Seiten sind herausgerissen, der Rest ist fast leer. Warum ich nicht weitergeschrieben habe, weiß ich nicht mehr genau. Vielleicht weil ich gemerkt habe, dass jemand versucht hatte, darin zu lesen.

Einige Tagebücher aus den Anfangsjahren sind verschwunden, einige habe ich zerrissen und verbrannt – in Anfällen von Selbstzweifeln oder um zu verhindern, dass irgendjemand sie liest. Das eine oder andere ist wohl auch im Laufe der Jahre verloren gegangen – bei diversen Umzügen oder durch andere Umstände.

In den ersten Jahren habe ich eher spontan und verhältnismäßig wenig geschrieben, inzwischen fülle ich etwa vier Bücher im Jahr. Zurzeit benutze ich Bücher von Leuchtturm, weil es meine heißgeliebten Claire-Fontaine-Kladden – blanco, mit flexiblem einband und 96 Blatt – nur selten in meinen Wunschfarben gibt und bestimmte Farben angeblich auch nicht zu bestellen sind (Falls jemand mir die Claire-Fontaine-Hefte in Lila, Beere oder Petrol besorgen kann, freue ich mich).

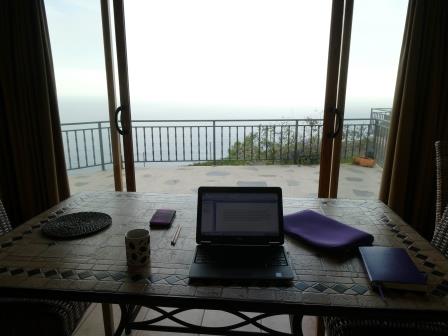

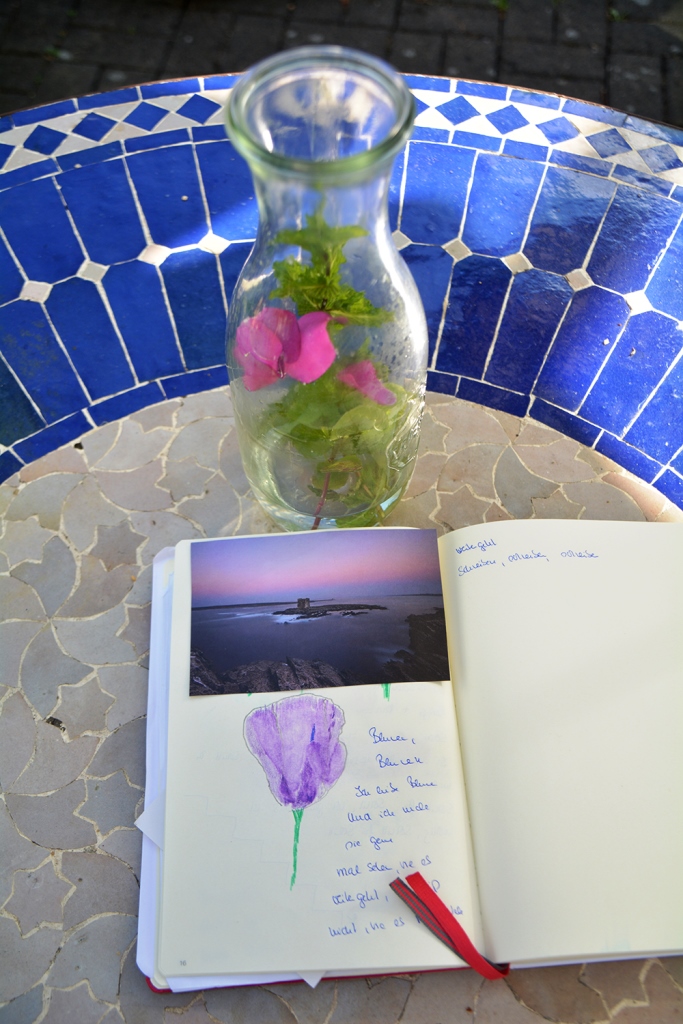

Ich bin eine notorische Tagebuchschreiberin – ohne mein Tagebuch gehe ich nur selten aus dem Haus. Und ich habe auch schon mal einen Zug verpasst, weil ich auf dem Weg zum Bahnhof gemerkt habe, dass ich mein Tagebuch vergessen hatte und deshalb umkehren musste. Ich schreibe überall. Im Bett, im (Winter)Garten, im Zug, in der Straßenbahn, im Bus, in der Badewanne, in der Sauna – wo immer es mir gerade in den Sinn kommt. Seit einiger Zeit verändern sich meine Einträge, immer häufiger klebe ich Bilder in mein Tagebuch oder zeichne etwas, völlig talentfrei, aber bunt. Mein Leben soll bunter werden, das habe ich mir fest vorgenommen, und mein Tagebuch macht den Anfang.

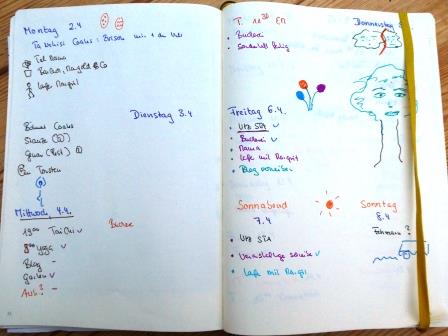

Neben meinem klassischen Tagebuch führe ich auch noch ein digitales – eine Tagebuchdatei. Und natürlich mein Bullet Journal, in das ich täglich notiere, was ich erledigen soll – oder sollte. Also eine Art Arbeits-Tagebuch.

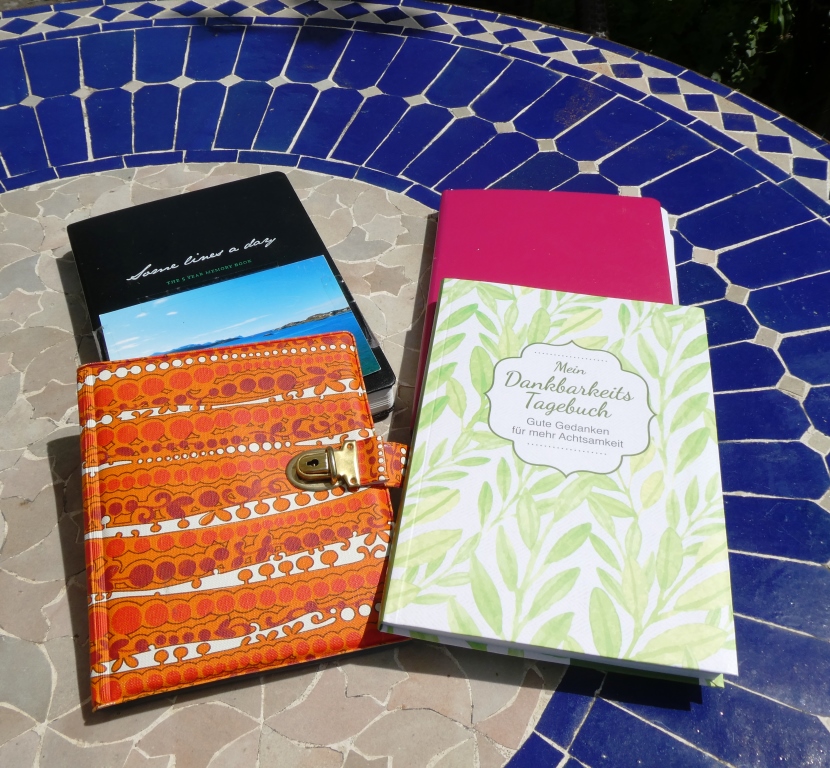

Im Herbst 2017 habe ich das Fünf-Jahresbuch entdeckt. seither notiere ich an (fast) jedem Abend, was am Tag passiert ist. Für jeden Tag gibt es nur ein paar Zeilen, ich muss mich also kurz fassen – Some Lines a Day, so viel Zeit muss sein. In meinen alten Tagebüchern lese ich nie, doch während ich in das Fünf-Jahres-Buch schreibe, schaue ich meist, was ich vor genau einem Jahr erlebt habe, worüber ich mich geärgert oder gefreut habe (und täglich grüßt das Murmeltier).

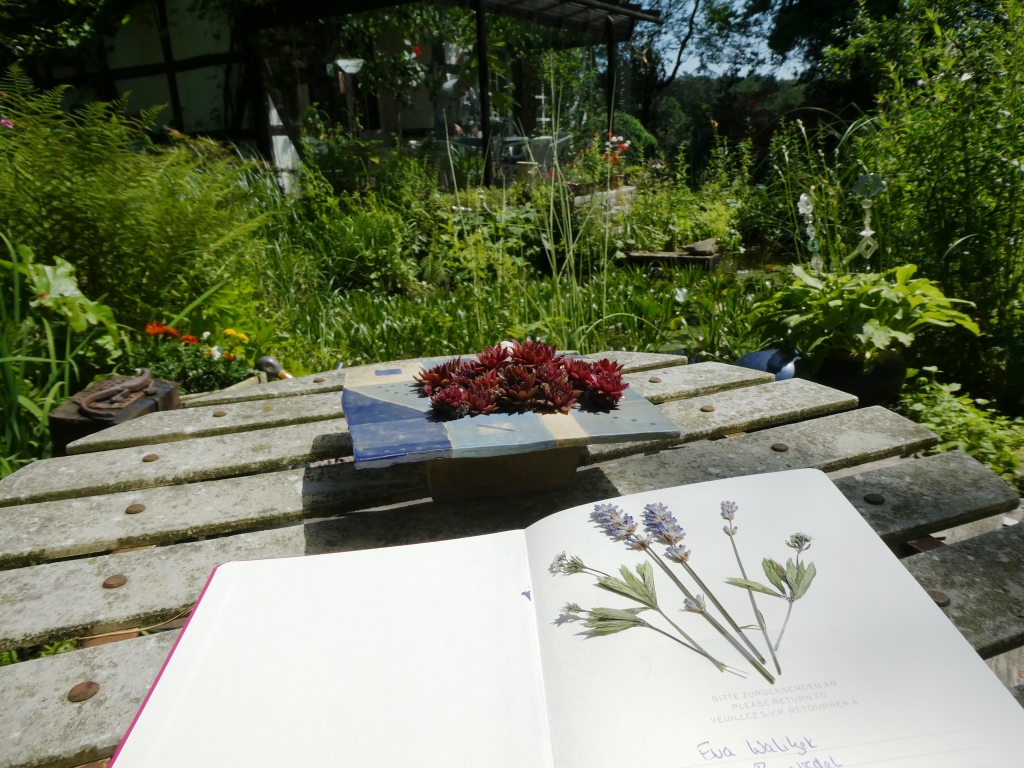

Und dann gibt es seit einigen Monaten noch das Dankbarkeits-Tagebuch. Ein Blogpost von That’s Michi (https://thatsmichi.wordpress.com/2019/03/23/30-dinge-fur-die-ich-dankbar-bin/) hat mich auf die Idee gebracht.

Natürlich konnte nicht widerstehen und habe mir ein Dankbarkeits-Tagebuch gekauft. Seither starte ich mit einer Tasse Kaffee und dem Schreiben der Morgenseiten in den Tag und beende ihn meist damit, mich daran zu erinnern, was positiv war, was ich Schönes erlebt habe. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die ich notiere – die erste Erdbeere zum Beispiel, ein nettes Gespräch oder dass ich beim Besuch in einem offenen Garten für ein paar Minuten an einem kleinen Teich sitzen durfte. Und manchmal wird mir erst beim Nachdenken und Schreiben bewusst, wie viel es doch gibt, wofür ich dankbar sein sollte oder bin.