Es ist vollbracht. Der dritte Umzug innerhalb einiger Wochen ist – hoffentlich erfolgreich – beendet. Er hat mich viel Zeit und mehr Nerven gekostet als der Zimmertausch in der oberen Etage und der Umzug der Pflanzen in den Wintergarten, obwohl die meiste Arbeit eine Webmasterin für mich erledigt hat. Denn nicht ich bin umgezogen, sondern mein Blog. Geplant war das nicht, aber unverhofft kommt ja bekanntlich oft.

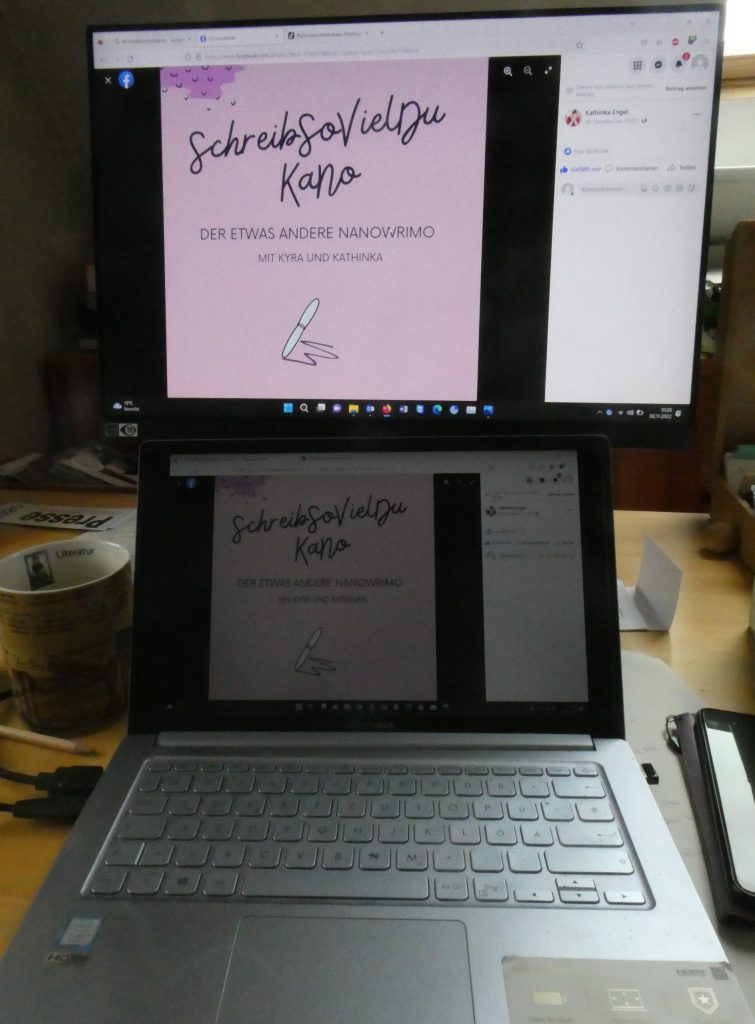

Eigentlich hatte ich mir fest vorgenommen, im November, dem Schreibsovieldukannst-Monat, jeden zweiten Tag einen Blogbeitrag zu schreiben und zu veröffentlichen. Und in der ersten Monatshälfte klappte das auch ganz gut. Doch dann vertrug sich ein kleines Sicherheitsprogramm, Neudeutsch Plug-in, das ich schon lange meinem Blog installiert habe, nicht mehr mit einem WordPress-Update. Die Folge: Ich wurde aus meinem eigenen Blog ausgesperrt und der Blog war auch zeitweise nicht mehr im Internet erreichbar.

Der Fehler war mit der freundlichen Unterstützung eines ebenso kompetenten wie freundlichen Servicemitarbeiters schnell behoben. Allerdings tauchte er einen Tag später in alter Frische und mit dem gleichen Resultat wieder auf – und ich brauchte wieder Hilfe eines Servicemitarbeiter, der diesmal nicht so freundlich war. Er ließ mich nicht nur spüren, dass er mich für eine IT-Idiotin hielt, sondern er wusste leider auch nicht, wie ich das Problem dauerhaft lösen könnte. Darauf, alle paar Tage in der Warteschleife meines Bloghosters zu hängen, hatte ich definitiv keine Lust.

Für mich war das ein Grund, ein paar Änderungen anzugehen, die längst überfällig waren. Meine berufliche Website hatte ich schon vor einiger Zeit stillgelegt, weil ich sie als Rentnerin nicht mehr brauche. Und weil ich zwar gerne Blogbeiträge schreibe, es mir aber keinen Spaß macht, mich mit Blogtechnik zu beschäftigen, habe ich beschlossen, meine beiden Blogs – timetofly und Chaosgärtnerinnen – zusammenzulegen. So wächst, um Willy Brandt zu zitieren, wieder zusammen, was zusammengehört. Alle meine Gartenbeiträge aus den vergangenen Jahren sind jetzt auf diesem Blog nachzulesen.

Aus drei eins zu machen, sollte nicht nur den Aufwand, sondern auch die Kosten verringern. Doch es war viel schwieriger als gedacht, aus meinen alten Hostingvertrag für drei Websites in einen anderen, preiswerteren für nur einen Blog zu wechseln. Angeblich hätte der ganze Blog neu aufgebaut, alle Inhalte neu installiert werden müssen. Ich habe gefühlt stundenlang in Warteschleifen gehangen, auf Rückrufe gewartet und verschiedene Angebote verglichen. Dass mir jeder Mitarbeiter, mit dem ich gesprochen habe, etwas anderes empfohlen hat, hat die Sache nicht erleichtert. Irgendwann war ich völlig genervt und habe mich entschieden, den Anbieter zu wechseln. Das hat geklappt, obwohl mein alter, teurer Vertrag sich in der Zwischenzeit automatisch um ein Jahr verlängert hatte. Doch offenbar war mein alter Anbieter ebenso genervt wie ich und hatte keine Lust mehr auf eine Kundin, die die Unterstützung braucht, auch wenn sie seit Jahren dafür zahlt.

Ob mit dem neuen Webhoster alles besser wird, muss sich zeigen; immerhin hat meine Webmasterin mit ihm gute Erfahrungen gemacht. Für ihn sprach auch, dass meine Daten täglich gesichert werden – und natürlich werden sie in Deutschland gespeichert, in einem Rechenzentrum in Frankfurt. Ein Wechsel von einem Vertrag in den anderen soll problemlos möglich sein – das hat mir der Mitarbeiter hoch und heilig versprochen. Und für den Fall der Fälle hat man mir Hilfe beim Umzug angeboten.

Heute Morgen habe ich jetzt die Nachricht bekommen, dass „der Transfer der Domain timetoflyblog.com erfolgreich abgeschlossen“ und „in Kürze“ wieder abrufbar ist. Dieser Beitrag ist also der erste aus der neuen Blog-Wohnung zu euch schicke. Mag sein, dass in der Adresszeile noch nicht der gewohnte Name steht. Ich hoffe aber, dass er Beitrag gut bei allen AbonnentInnen ankommt.