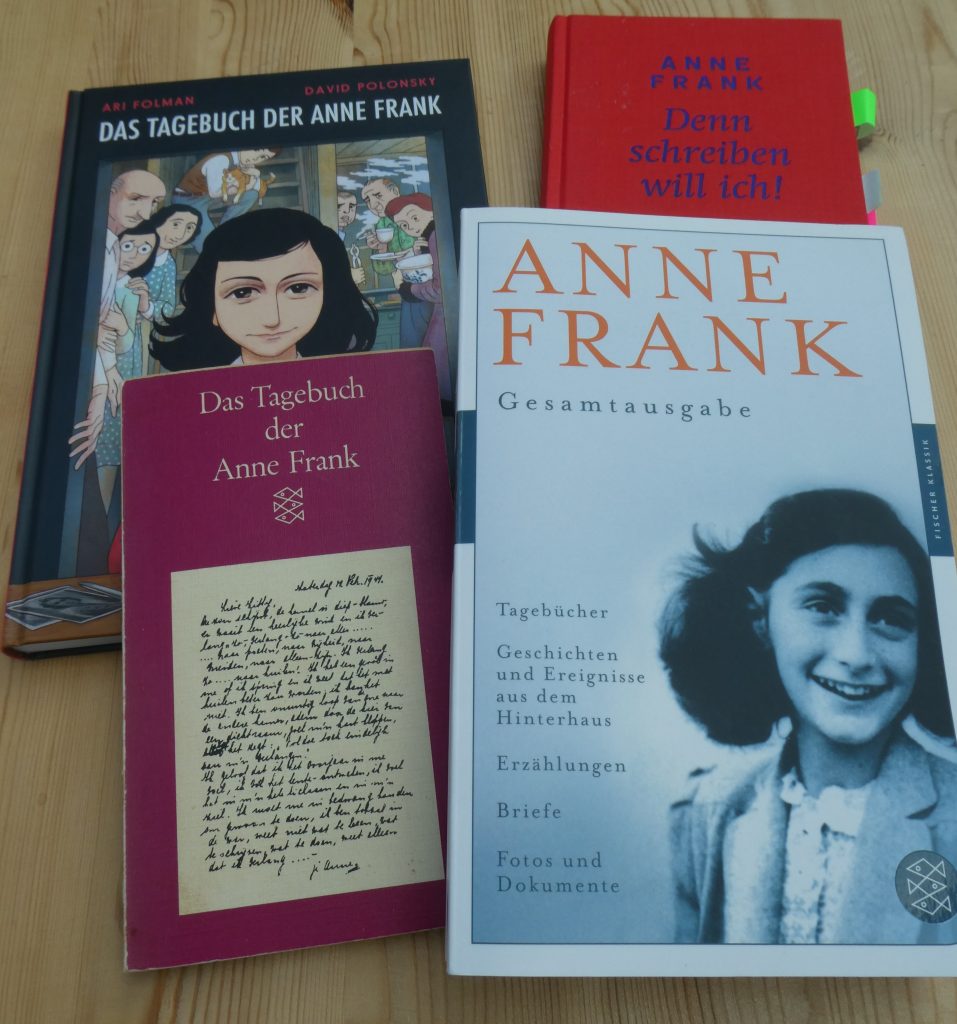

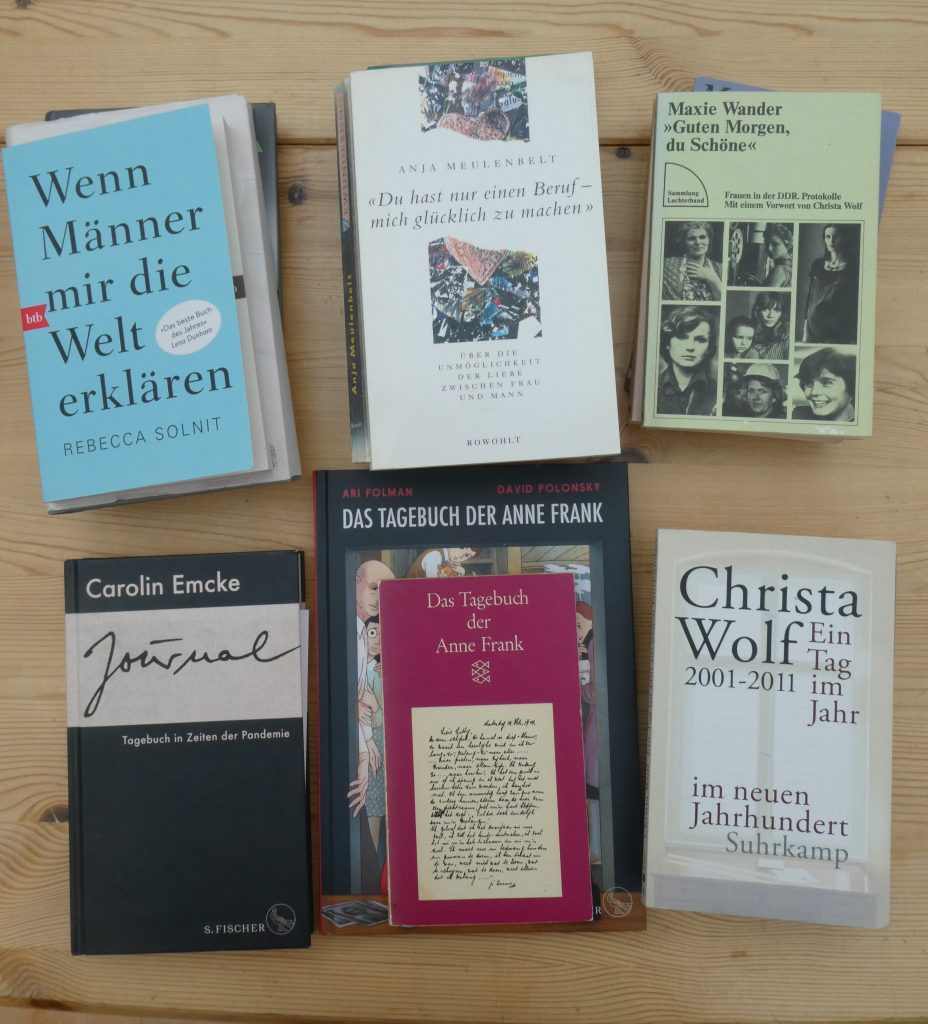

Eigentlich klang es ganz einfach. Drei Autorinnen – drei Bücher heißt die Rubrik des Bücherfrauen-Blogs, für den ich den Oktober-Beitrag verfassen wollte und sollte. Kein Problem, dachte ich. Schließlich sind viele – oder sogar die meisten – meiner Lieblingsbücher von Frauen geschrieben. „Das Tagebuch der Anne Frank“, „Das Leben ist ein vorübergehender Zustand“ von Gabriele von Arnim und „Working Class“ von Julia Friedrichs standen zunächst aus unterschiedlichen Gründen ganz oben auf meiner internen Shortlist. Bei den Autorinnen waren zunächst Simone de Beauvoir, Isabel Allende und Siri Hustvedt erste Wahl. Doch dann kam alles ganz anders.

Über alle drei Autorinnen hatten schon andere Bücherfrauen geschrieben. Das ist zwar kein Ausschlusskriterium, denn es geht im Blog um Bücher, die den Schreiberinnen wichtig sind, egal, wann sie erschienen sind und ob sie – Bücher oder Autorinnen – schon mal vorgestellt wurden. Trotzdem habe ich mich dann umentschieden – nicht nur ein-, sondern mehrmals.

Ich habe also Bücher von allen drei Autorinnen mit nach Norwegen genommen, um sie noch einmal zu lesen. Doch weder „Alles in allem“ von Simone de Beauvoir noch Isabel Allendes „Siegel der Tage“ noch Siri Hustvedts „ Gleißende Welt“ konnten mich wirklich fesseln – vielleicht war es nicht der richtige Zeitpunkt oder der richtige Ort für diese Bücher. Dafür entdeckte ich im hohen Norden eine Autorin wieder, die ich vor einigen Jahren begeistert gelesen habe und deren Bücher zwar nicht in Norwegen, aber im Nachbarland Schweden spielen: Marianne Frederiksson. Dank E-Book-Reader konnte ich „Hannas Töchter“ noch einmal gelesen – und es hat mich auch beim dritten oder vierten Lesen genauso gepackt wie beim ersten Mal vor einem Vierteljahrhundert.

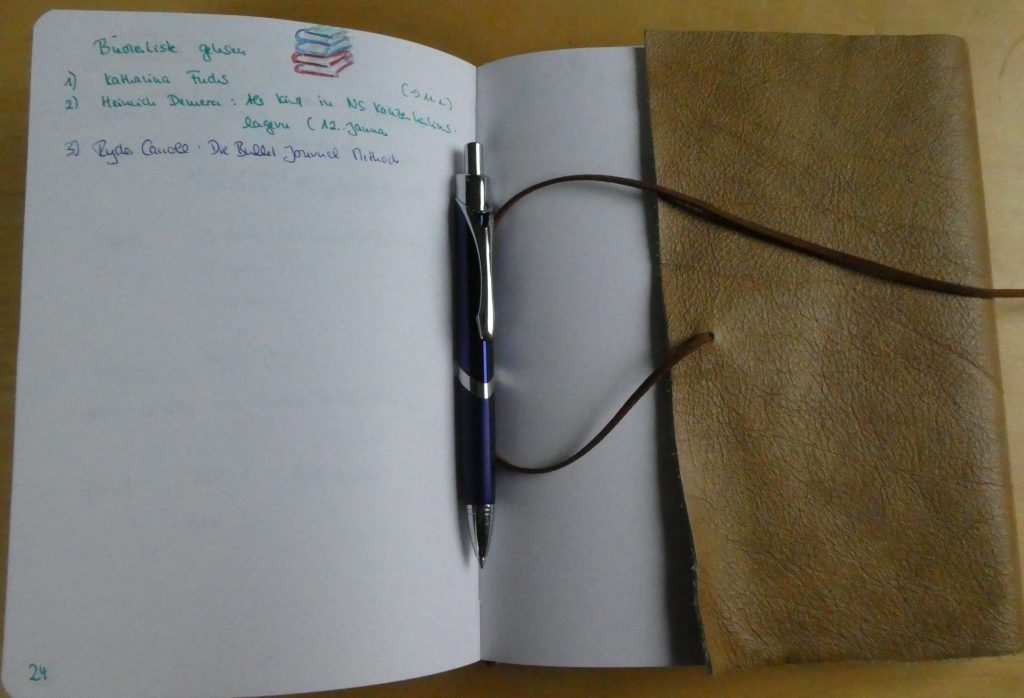

Zwei Autorinnen habe ich bei meiner Lesereise neu entdeckt: Rebecca Solnit und Helga Schubert. In den aktuellen Bücherfrauen-Blogbeitrag hat es allerdings nur Rebecca Solnit geschafft. Ihr Essay „Wenn Männer mir die Welt erklären“ hat das Zeug zu meinem Lieblingsessay – und ich frage mich, wieso ich die Autorin so lange übersehen konnte. Sie gehört zu den bekanntesten Essayistinnen und schreibt über Themen, die auch mich bewegen: übers Wandern zum Beispiel, über Feminismus und auch über die Alzheimer-Erkrankung ihrer Mutter. Vielleicht liegt es daran, dass ich auch Essays erst jetzt für mich entdecke, obwohl mich das Genre schon lange fasziniert. Über Helga Schuberts Buch „Vom Aufstehen“ möchte ich im nächsten Bücherfrauen-Blog schreiben. Dieses Mal habe ich bei den Büchern thematisch den Schwerpunkt auf Tagebücher gelegt.

Wer wissen möchte, welche Bücher und Autorinnen ich vorgestellt habe, kann den Blog-Beitrag nachlesen unter