Angeblich sucht jedeR rein statistisch ein Jahr seines Lebens nach verlegten Gegenständen. Besonders häufig wohl nach Schlüsseln, Handys, Brillen und Geldbeuteln. Bei Seniorinnen wir mir stehen außerdem Hörhilfen in der Liste der verschusselten Dinge ganz weit oben.

Mit meinen Hörgeräten habe ich bislang kein Problem: Sie befinden sich entweder in meinem Ohr oder in der Ladestation. Ich vergesse nur öfter, sie anzuziehen. Denn mein Hörvermögen ist noch grenzwertig und ich verstehe auch ohne Hörgeräte im Alltag das meiste. Auch meine Brille suche ich eigentlich nie, weil ich sie nur sehr selten tragen muss. Denn zum Glück ergänzen sich meine jugendliche Kurzsichtigkeit und meine Altersweitsichtigkeit sehr gut. Ich kann jetzt besser in die Ferne schauen als mit 20 – möglicherweise würde ich heute mit einer Sehstärke von nur noch 0,7 Dioptrien sogar den Sehtest beim Führerschein bestehen. Und ich kann immer noch 7-Punkt-Schriften, zum Beispiel Beipackzettel von Medikamenten, ohne Sehhilfe lesen.

Schlüssel und Portemonnaie suche ich seltener, seit ich mir angewöhnt habe, sie (meist) in eine Schale im Flur zu legen (Ausnahmen bestätigen leider die Regel). Wenn ich mein Smartphone wieder einmal vermisse – und das tue ich ehrlich gesagt relativ oft –, rufe ich mich einfach selbst an. Schwierig wird es nur, wenn ich das Handy mal wieder stumm geschaltet habe oder wenn ich meine Hörgeräte trage: Dann ist das Klingeln nämlich nur in meinem Ohr, nicht im Raum oder Haus zu hören, und die Sucherei geht los.

Ganz oben auf der Liste der verlegten Gegenstände steht bei mir allerdings die Maus: Zuletzt habe ich gestern Morgen wieder nach ihr gesucht. Denn mit dem Touchpad lässt sich mein Computer nicht so gut steuern wie mit ihr.

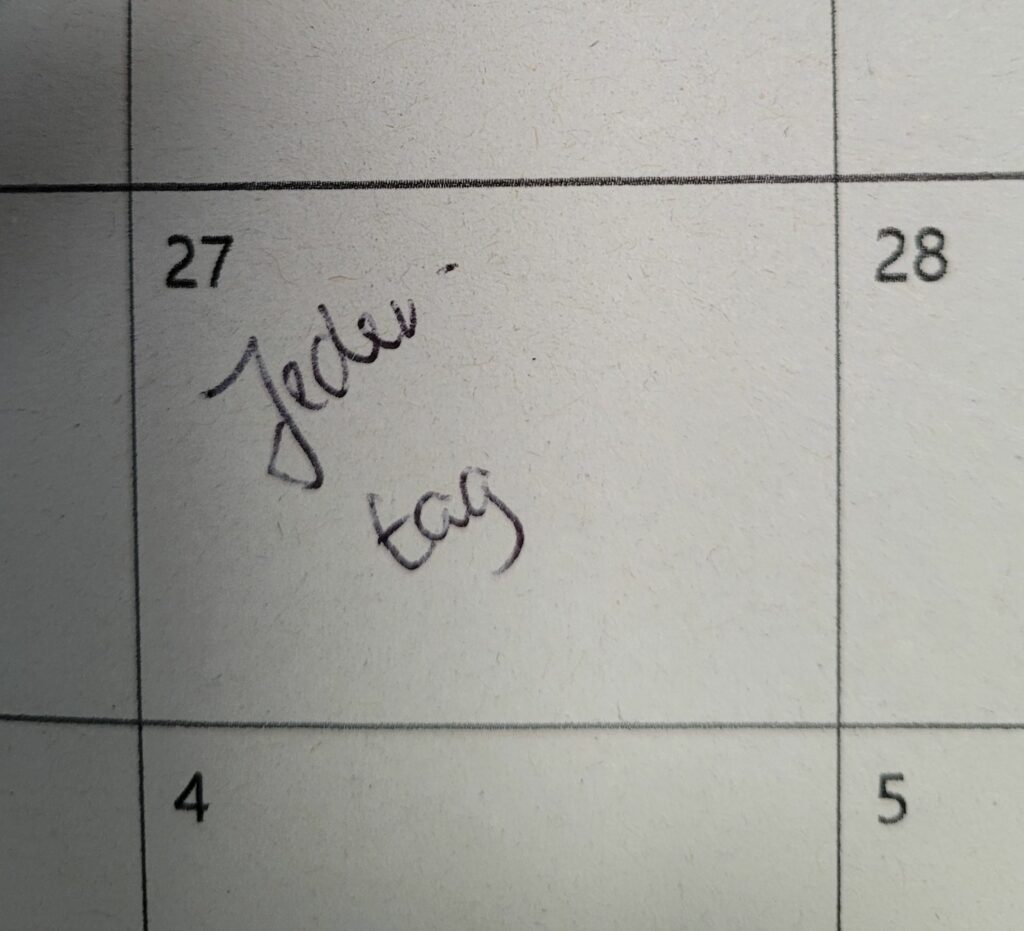

Am Abend zuvor hatte ich sie in meinem Schlafzimmer benutzt und sie dann mit meinem Laptop in mein Arbeitszimmer gebracht. Der Laptop stand morgens noch auf meinem Schreibtisch, von der Maus fehlte dagegen jede Spur. Ich suchte im Arbeits- und im Schlafzimmer. Sicherheitshalber leerte ich sogar den Rucksack aus, in dem ich am Sonntag Computer und Mouse transportiert hatte. Aber das Mäuslein blieb verschwunden. Auch Rufen half nichts. Fast hätte ich versucht, sie mit einen Stückchen Käse anzulocken, doch dann entdeckte ich sie – sie hatte sich auf dem Maltisch unter meinem aufgeschlagenen Kalender versteckt.

Seitdem denke ich darüber nach, wie ich die Mousesuchzeiten reduzieren kann. Einen festen Ablageort zu finden, ist schwierig. Schließlich begleitet sie mich und meinen Laptop überall, wo wir gerade schreiben – im Haus, aber auch außerhalb, zum Beispiel am Sonntag zum Schreiben ins Autorinnenzentrum nach Hannover. Ich könnte sie anbinden, ganz artgerecht natürlich mit einem Kabel. Aber das entspricht eigentlich nicht mehr der modernen Mousehaltung. Mäuse von heute leben vorwiegend ungebunden.

Ich habe auch technische Hilfsmittel in Erwägung gezogen. Schließlich kann man seine Schlüssel, sein Handy oder auch sein Portemonnaie tracken lassen – warum nicht auch eine Mouse. Doch meine Erwartungen wurden schnell enttäuscht. Denn Mousetracking bedeutet leider nicht, dass die Mouse piepst oder sich durch ein optisches Signal bemerkbar macht, wenn ich nach ihr rufe. Unter Mousetracking versteht man laut Wikipedia „die Aufzeichnung der Mausbewegung bei der Interaktion mit dem Computer“ . Und auch das Optical Tracking, das viele moderne Mäuse wohl beherrschen, hilft mir nicht weiter. Denn es bedeutet im Prinzip nur, dass man die Mouse präziser steuern kann. Beides brauche ich nicht, aber immerhin habe ich beim Schreiben dieses Beitrags wieder etwas gelernt.

Jetzt überlege ich, eine bunte Mouse zu kaufen. Dass sie sich versteckt, verhindert eine schrille Farbe zwar nicht. Aber dann finde ich sie vielleicht besser wieder.

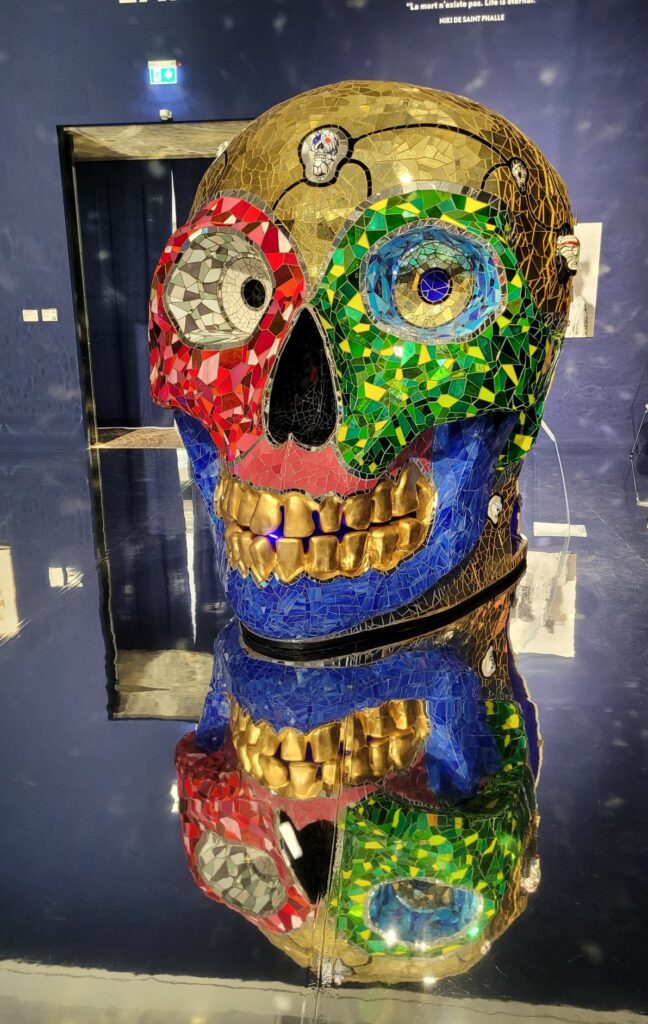

PS: Bei der Suche nach meiner Mouse habe ich eine andere Maus gefunden. Sie gehört Kiara, der Katze meiner Tochter, die wahrscheinlich seit ihrem letzten Aufenthalt bei uns verzweifelt nach ihrem Spielzeug sucht.