Eigentlich wollte ich am Sonntag in die Herrenhäuser Gärten fahren. Doch wenn Hannover 96 – für alle, die sich nicht für Fußball interessieren: eine Mannschaft im Mittelfeld der 2. Bundesliga – ein Heimspiel hat, empfiehlt es sich, öffentliche Verkehrsmittel zu meiden. Denn aus Erfahrung weiß ich, wie unangenehm Fahrten in Bussen und Bahnen oft sind, wenn Massen von 96-Fans unterwegs sind. Viele scheinen den bevorstehenden oder gerade gesehenen Gruselkick nur alkoholisiert ertragen zu können.

Beim Derby zwischen Braunschweig und Hannover gilt Alarmstufe Rot: Der Bahnhof wird zur Festung; ob es wie am vergangenen Sonntag durch den Einsatz von PolizistInnen, Hunde, Wasserwerfern und Helikoptern gelingt, Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Fangruppen oder auch zwischen Fans und Polizei in der Stadt zu verhindern, weiß frau vorher nie. Lust auf einen Besuch in Hannover macht das nicht.

Also Arbeit im eigenen Garten statt Besuch in den ehemals fürstlichen Gärten. Zu tun gab es ohnehin einiges: Die Vogelschutzhecke hinterm Teich hatte mein Mann schon im Februar geschnitten, jetzt mussten die Äste und Zweige von Weißdorn, Holunder, Felsenbirne und Kornelkirsche kleingeschnitten werden. Außerdem mussten die abgestorbenen Halme und Blätter der Stauden abgeschnitten, gefühlt zentnerweise altes Laub von den Beeten und aus den beiden Teichen entfernt werden.

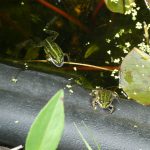

Beim Keschern im kleinen Teich habe ich ungewollt zwei Froschlurche gefangen. Zuerst dachten wir, sie seien tot, erfroren im nicht allzu tiefen Teich. Doch nachdem sie ihren Schreck überwunden hatten, bewegten sie sich wieder und wir haben sie mithilfe unserer Schnee- und Laubschaufel wieder in den Teich zurückgesetzt.

Ob sie dort überwintert haben oder ob sie schon wieder aus ihrem Winterquartier zurück in unseren Teich gekommen sind, um dort zu laichen, wissen wir nicht, ebenso wenig, ob unsere Teichbewohner Kröten oder Frösche sind. Denn mit Amphibien kenne ich mich überhaupt nicht aus. Wegen der Farbe, der Größe und der Warzen auf der Haut habe ich die beiden zunächst für Kröten gehalten. Aber ganz sicher war ich mir nach dem Vergleich der Merkmale nicht. Denn ihr Maul war eher spitz als rund, ob sie Schwimmhäute zwischen den Zehen der Hinterbeine haben, konnte ich weder live noch auf den Fotos erkennen. Ich habe also Sommerfotos zu Rate gezogen. Auf ihnen sind die Schwimmhäute deutlich zu sehen. Und von der Farbe abgesehen ist eine gewisse Ähnlichkeit nicht zu leugnen.

Wahrscheinlich sind es Teich- (Rana lessonae) oder Wasserfrösche (Rana esculenta). Beide Arten ähneln sich sehr und sind nur schwer zu unterscheiden. Das kommt nicht von ungefähr. Teichfrösche sind nämlich laut Nabu Hybride aus Seefrosch und Kleinem Wasserfrosch. Sie sind meist grün, manchmal aber auch bräunlich gefärbt. „Auf dem Rücken befinden sich schwärzliche Flecken, die sich auf den Hinterbeinen zu einer Marmorierung verdichten.“ Das passt.

Die Pflanzen in unserem Garten sind leichter zu identifizieren. Dass Schneeglöckchen, Christrosen, Winterlinge, Krokusse und Kornelkirsche typische Zeigerpflanzen des Vorfrühlings sind, habe ich beim Schreiben meines Blogbeitrags zum Frühlingsanfang gelernt. Im nächsten Jahr kann ich mich vielleicht auch über Märzbecher freuen, die bislang in unserem Garten noch nicht wuchsen. Aber die beste Nachbarin von allen hat mir am Sonntag ein Töpfchen mit Zwiebeln geschenkt, die ich zwischen Anemonen und Tulpen gepflanzt haben.

Nach einer Woche mit tagsüber frühlingshaften Temperaturen zeigen sich inzwischen auch die ersten Blausterne – laut Wikipedia typische Zeigerpflanzen des Erstfrühlings, der nächsten phänologischen Jahreszeit. Von den Veilchen ist dagegen noch nichts zu sehen, an den Forsythien zeigen sich immerhin schon gelbe Knospen. Im vergangenen Jahr standen die Sträucher schon Anfang März in voller Blüte. Doch in diesem Jahr sind ihnen die Nächte mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt wohl noch zu kalt.

Die Narzissen schrecken die Temperaturunterschiede offenbar nicht. Selbst die einzige gefüllte Narzisse in unserem Garten, blüht schon. Vor zwei Jahren war es erst Ende März so weit, in manchen Jahren zeigt sie sich gar nicht. Aber das wundert mich nicht wirklich bei einer Pflanze, die ihren Namen einem berühmten Herumtreiber verdankt: Rip van Winkle, den Washington Irving und Max Frisch in einer Kurzgeschichte, einem Hörspiel und einem Roman verewigten und dessen Geschichte von vielen anderen Schriftstellern erzählt wird. Doch zum Glück gibt es ja andere Pflanzen in unserem Garten, die verlässlicher zeigen, dass der Erstfrühling gekommen und es bald an der Zeit ist, mit der Aussaat von Salat, Spinat, Erbsen, Radieschen oder auch von Sommerblühern zu beginnen.