Nein, es war keine Liebe auf den ersten Blick, auch nicht auf den zweiten oder dritten, eher eine Vernunftehe, aber die halten ja bekanntlich länger und sind auf Dauer manchmal glücklicher als manche Liebesheirat. Aber das ist ein anderes Thema.

Dass wir eine „kleine Auszeit zwischendurch“ gelegentlich in Cuxhaven verbringen, hat sicher auch sachliche Gründe. So dauert die Fahrt von Hannover nach Cuxhaven gerade mal zwei Stunden, bis zum Darß braucht man oft doppelt so lang. Denn man erspart sich den Dauerstau um Hamburg. Dass die Strände auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst weiter und schöner sind und dass das Wasser an der Nordsee wegen der Gezeiten oft nicht da ist, wenn wir selbst gerade kommen, nehmen wir in Kauf.

Denn inzwischen mag ich Cuxhaven: Mir gefällt, dass ich in dort beides habe – das Meer und eine Stadt in der Nähe mit vielen kleinen Läden. Einen Schreibwarenladen mit so viel Stil und Atmosphäre wie Skribifax in der Deichstraße findet man nur selten – und eine Buchhandlung wie Oliva, in der man nicht nur neue, sondern auch gebrauchte Bücher kaufen kann, ebenfalls.

Mich überrascht immer wieder, wie viele schöne alte Gebäude es gibt – auch wenn man die vor allem im Lotsenviertel mitunter erst entdeckt, wenn man in die Höhe blickt. Dass manches originale Fenster im Erdgeschoss einem Schaufenster weichen musste, ist sicher bedauerlich, doch aus Sicht der Einzelhändler verständlich – und im Nachhinein ohnehin mehr zu ändern.

Cuxhaven ist zwar ein Seebad – aber, und auch das ist für in meinen Augen ein Plus, weniger vornehm als andere: eher etwas für die kleinen Leute, weniger für die feinen.

Hinterm Deich stehen historische Gebäude und moderne Apartementanlagen einträchtig nebeneinander: Denn für mehr als drei Millionen Übernachtungen im Jahr werden natürlich viele Unterkünfte benötigt. Wer sicher sein will, dass er von seinem Zimmer aus über den schützenden Deich blicken kann, sollte mindestens in die dritte Etage ziehen.

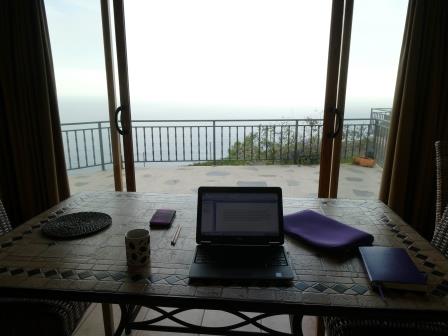

Beim letzten Cuxhavenbesuch in der vergangenen Woche hatten wir von unserer Wohnung im siebten Stock einen schönen Blick aufs Meer und auf die Elbmündung – für mich die halbe Erholung. Strandfeeling gibt’s übrigens auch in Cuxhaven: gleich nebenan im Stadtteil Duhnen und – fast so schön wie auf dem Darß – ein paar Kilometer weiter in Sahlenburg.

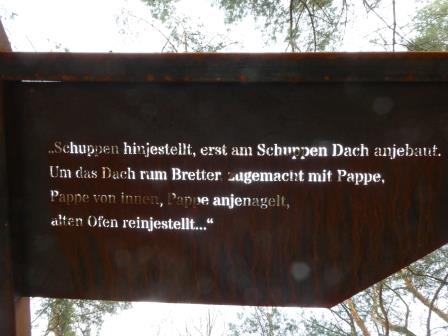

Dort lohnt auf jeden Fall ein Besuch in dem zwischen Strand und Heide gelegenen Wattenmeer-Besucherzentrum. Von außen ist das moderne Gebäude mit viel Holz und Glas ei echter Hingucker. Drinnen erfährt man viel über das Weltnaturerbe Wattenmeer – über Salzwiese oder Küstenheide, über Wattwürmer und andere kleine und große Tiere, über Umwelt- und Meeresverschmutzung.

Hier wird auch erklärt, warum man sich keine Sorgen machen muss, wenn das Meer mal weg ist, wenn man selbst gerade ankommt. Es kommt nämlich immer wieder, versprochen.