Jetzt ist Weihnachten wieder vorbei. Die geschenkten Bücher sind leider schon gelesen. Eine neue Tasse bringt mit ihren bunten Punkten frühmorgens, wenn ich noch im Bett den ersten Kaffee trinke, Farbe und Fröhlichkeit in mein Leben. Das Notizbuch habe ich schon eingeweiht, Kalender und Bulletjournal warten noch auf den Beginn des neuen Jahres und auf ihren Einsatz.

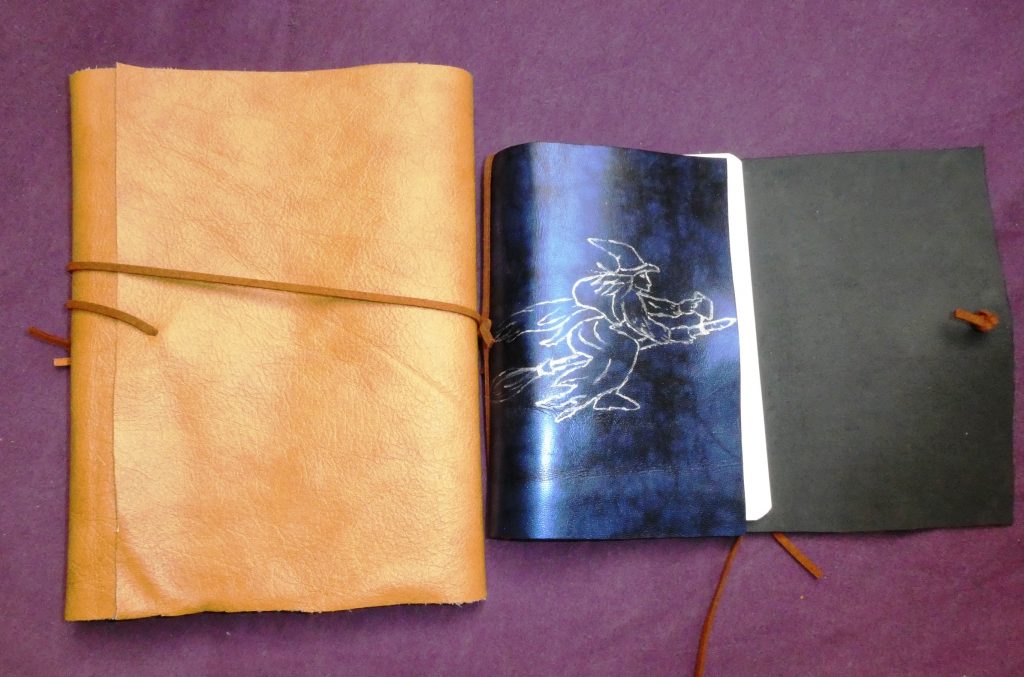

Meine Blogpartnerin Foe, die mein Faible für schöne Bücher und Notizbücher kennt, hat sie selbst gemacht und mir geschenkt – wer möchte, kann die Ledereinbände für Notizbücher und Kalender bestellen unter https://foerodens.wordpress.com/ledereinbande-fur-notizbucher.

Der Weihnachtsbaum nadelt zwar noch nicht, hat sich aber schon gestern mit den unteren Zweigen auf dem Boden abgestützt, als brauche er zusätzlichen Halt. Heute Morgen neigte er sich bedenklich, drohte auf die Krippe zu stürzen, die wir auch in diesem Jahr wieder aufgestellt haben – wie im vergangenen Jahr, als meine Mutter Weihnachten mit uns feierte. Zum letzten Mal, im Sommer ist sie gestorben.

Um meiner Mutter eine Freude zu bereiten, hatte ich das Essen gekocht, das es in meiner Kindheit bei uns zu Hause gab – Fleischsalat mit Rindfleisch und selbst gemachter Eiermayonnaise. Obwohl ihr Gedächtnis sie immer häufiger im Stich gelassen hat, konnte sie sich genau an das Rezept erinnern – und an die Lieder, die wir gesungen haben. Auch über die Krippenfiguren hat sie sich gefreut. Ich hatte sie vor dem Sperrmüll gerettet und ihnen bei uns Asyl gewährt.

Doch jetzt drohten der heiligen Familie, den Hirten und Schafen Ungemach von unserem Weihnachtsbaum. Um zu verhindern, dass sie erschlagen werden, haben wir die unteren Zweige abgeschnitten, den Baum wieder aufgerichtet und fest im Ständer verankert. Eine stachlige Angelegenheit, denn der Blaufichte sollte man sich nur mit Schutzkleidung nähern. Der Lohn der Mühe: Die untere Etage duftet jetzt intensiv nach Harz und nach Weihnachten – und dank einiger abgeschnittener Zweige hoffentlich auch mein Arbeits- und Schlafzimmer unterm Dach.